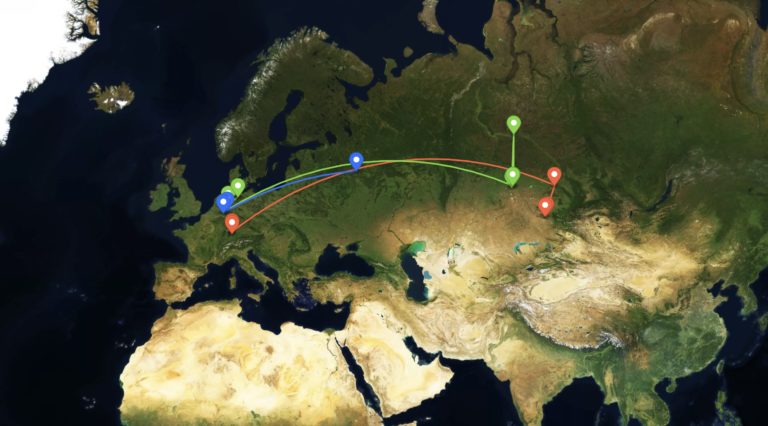

Немецкий историк Антон Маркштедер, родившийся в Казахстане, поделился на своей странице в «Фейсбуке» историей своих деда и бабушки, записав почти все, что помнит. Публикация получила множество комментариев и репостов. Этот текст стал еще и историей того, как устроена наша семейная память, что люди рассказывают родным, а о чем умалчивают. И еще о том, какие разные оттенки принимала раньше и принимает сейчас национальная идентичность у немцев, российских и не только.

Примерно 30 лет назад, в июне 1991 года, мой дед, который всю мою жизнь разделял вместе со мной имя Антон, стоял на приеме в немецком учреждении и дрожал, не помня себя от страха. Все взгляды были обращены в его сторону. Он отлично понимал, как выглядит его молчание, и судорожно вспоминал слова. Голос срывался, он боролся с удушьем, и первые капли пота уже скатились со лба. За несколько дней до этого 70-летним стариком он в первый раз ступил на землю своих немецких предков. И вот, стоя перед официальным представителем Германии, должен был в непринужденной беседе доказать, что по истечении эстафеты поколений длиной в 170 лет именно он вернул язык первых эмигрантов обратно на родину в целости и сохранности.

В истории нашей семьи, вот уже 30 лет живущей в Германии, не найти сведений, чей вопросительный взор был устремлен на моего деда — чиновника или чиновницы, кто ждал, когда же тот примет участие в решающей светской беседе. Он или она не могли знать, что, хоть дед и родился в 1920 году в украинском селе с немецким названием Гросс-Вердер, эта бывшая немецкая колония подверглась сильной русификации еще до его появления на свет. Немецкими оставались фамилии местных жителей, да еще, пожалуй, их вероисповедание — католицизм, самое сильное выражение которого состояло в твердом нежелании связывать себя узами брака с протестантами из соседнего Кляйн-Вердера. После 100 лет, проведенных в русской провинции, коей в те времена была Украина, гроссвердерцев можно было упрекнуть в утрате родного языка, но никак не в смешении крови с протестантами. Украинцы, русские и евреи как потенциальные партии, впрочем, тоже не рассматривались. В Гросс-Вердере проживало около 40 семей. Постоянно кто-то достигал возраста вступления в брак. Порой был даже выбор. И если бы не война, генетики получили бы не меньше удовольствия от распутывания гордиевого узла семейных уз Гросс-Вердера, чем от исландских генеалогических древ.

Я не могу описать, что это значит — расти в Украине в 1920–1930-х годах. Потому что я не знаю. Мой дедушка умер за два года до того, как я решил стать историком, и лишь намного позже я понял, что историю нужно искать не только в библиотеках и архивах. Самыми ранними его рассказами, пробившимися сквозь мою детскую беспечность и юношеское невежество, были рассказы о войне. В 18 лет его призвали в ряды Красной армии. Когда ему было 19, Советский Союз стал нападать на всех своих западных соседей, и до 1941 года не был демобилизован ни один из призывников. В 1941-м Советский Союз сам подвергся нападению, и для моего деда, как и для миллионов других советских людей, пришел час защищать родину от немецких захватчиков.

Пусть он там в своем окопе также знает, что я сегодня в нем не разочарован

Он пережил бомбардировку и выжил. Должно быть, этот опыт оставил в нем глубокую рану, но нас, внуков, интересовал другой эпизод. Наш дед участвовал в настоящем бою. Нет, он не убивал немцев. Да, он боялся. Да, он стрелял из винтовки. Все это совсем не походило на героическую историю, но самое большое разочарование постигло нас, когда он рассказал, что в решающий момент стал стрелять поверх голов немцев. Какого-либо убедительного объяснения этой слабости характера не последовало. Он вроде как просто не хотел этого делать.

Представляю себе сегодня, каково было бы, скажи ему тогда в окопе, что 60 лет спустя его внук, еще, конечно, не появившийся на свет, будет участвовать в международной миссии в Косово в форме немецкого солдата. Нет, ему не пришлось бы за меня беспокоиться. Пережитой мной в Косово ни в какое сравнение не идет с его войной. Однажды подростки забросали нас камнями, и еще один раз наш 7,5-тонный грузовик чуть не скатился на минное поле с обледенелого склона горы. Поистине, мои личные гастроли в театре военных действий были безобидными и благополучными. Но мне думается, что деду наверняка хотелось бы знать не только вернулся ли я живым и здоровым, но и стрелял ли я в других людей. И он с облегчением узнал бы, что в конце моей «войны» я сдал все до одного патроны целыми. И коль уж на то пошло, пусть он там в своем окопе также знает, что я сегодня в нем не разочарован. Я с полным пониманием отнесся бы к нему, если он тогда стрелял бы в немцев. Но я восхищаюсь и его решением этого не делать.

Личное решение 21-летнего парня, готового проливать за родину свою, но не чужую кровь

С немецкой кровью его пацифизм был никак не связан. И с рудиментарным католицизмом. Это было, скорее, личное решение 21-летнего парня, готового проливать за родину свою, но не чужую кровь. Наверное, со временем он научился бы и этому. Как и миллионы других советских людей, он научился бы убивать… и умирать. Но вышло иначе. Все русские немцы были объявлены потенциальными коллаборационистами и уволены из армии. Была создана трудовая армия — ГУЛАГ для людей с неправильной кровью. Рабский труд ради победы. Расплата за несовершенные преступления. Коллективное наказание за неблагонадежное происхождение. Ведь когда мужчин призывали в трудармию, их семьи депортировали вглубь страны, в Сибирь или Среднюю Азию, где их также ожидали принудительные работы. Одна из особенностейсовременных войн — стирание границ между сражающимися и мирными жителями. Бомбы падают на жилые дома — стариков, женщин и детей вывозят на каторжные работы в вагонах для скота.

Многих украинских немцев спешно депортировали. Оставшиеся оказались на завоеванной территории. В Гросс-Вердере в оккупацию попала семья моего деда — его родители и 13-летняя сестра София. Приблизившаяся линия фронта смешала все карты. Тот, кто остался на советской стороне, становился потенциальным предателем — того, кто попадал в руки вермахта, спасала правильная кровь. Немцы снисходительно отнеслись к семье деда, хотя в ней и не говорили по-немецки. Что ж, в конце концов, столько лет прожили «среди дикарей»! Их перевезли в Вартегау, где планировались новые немецкие поселения. Там уже пустовали дома, ожидавшие будущих хозяев. Вартегау звучит очень по-немецки, но для моей тети Сони, как в семье звали мою двоюродную бабку Софию, Вартегау всегда было Польшей. «Нас вывезли в Польшу», — всякий раз говорила она. И никогда не говорила «угнали». Иной раз она использовала слово «депортация», но только чтобы не выделяться среди историй других членов семьи, оставшихся по ту сторону фронта. Колбаса, сыр — по дороге в Польшу у них было все на свете. И далее пониженным голосом и с многозначительным взглядом: «К НАМ немцы хорошо относились…»

Тетя Соня была желчной, ворчливой женщиной. Она никогда не была замужем и нас, детей, просто ненавидела. То, что она, похоже, еще и гордилась тем, что немцы с ней хорошо обращались, не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Пока, значит, мы, нормальные русские, воевали против Гитлера, она радовалась немецкой колбасе. Лишь много позже, когда тетя Соня уже давно приказала всем долго мучиться, меня осенило, что вот в этом ее подчеркнутом «к нам» было заложено гораздо больше, чем я мог тогда услышать. Я вспоминал про польские фермы, «очищенные» от законных владельцев. Тринадцатилетняя Соня, если сама не видела, то ведь должна была хотя бы слышать, что немцы делали с поляками. А потом у меня как будто пелена с глаз спала: она же наверняка знала, что немцы тогда сотворили с евреями в Украине и в Польше. Никогда я ни слова от нее об этом не слышал. Величайшая трагедия евреев, апокалипсис еврейского народа, людей, живших с нами веками бок о бок, заключенная в коротком прошептанном: «К НАМ немцы хорошо относились…»

Позже военная ситуация еще раз изменится, линия фронта во второй раз прокатится по семье моего деда и снова все смешает. Его отца привлекут к строительству укреплений, предназначенных для защиты от приближающихся русских. Он не вернется. Скорее всего, его застрелят стремительно продвигающиеся вперед русские солдаты. Соня и ее мать будут арестованы и теперь уже по-настоящему депортированы. На этот раз их повезут в Казахстан, в вагоне для скота. Дед об этом знать ничего не будет. В то время он будет работать в шахте где-то за Уралом. Однажды ночью дед устанет настолько, что не заметит, как у него украдут сапоги. Он не сможет выйти на работу. Подходящей статьей окажется «саботаж». Он получит десять лет тюрьмы.

За исключением истории с сапогами, я ничего не знаю ни о работе в шахте, ни о тюрьме. Он никогда не говорил об этом, а я никогда не спрашивал. Он вышел досрочно, года через три, может, через пять. Его спасла амнистия. К концу срока дед был крайне истощен и еле держался на ногах. У него было немного денег, но ни малейшего представления, что делать дальше. Он не знал, где его семья и живы ли они. Спросил у одного солдата на улице: может, тот знает, что творится в Украине? Тот посоветовал ему держаться подальше от этих мест, если хочет остаться в живых. На последние деньги дед купил билет на пароход, курсирующий вверх и вниз по Оби, с единственной мыслью: сойти на последнем причале. Ему было лет двадцать пять, и он был совершенно одинок. До языкового экзамена в немецком учреждении оставалось более сорока лет.

В тот теплый июньский день 1991 года мой взволнованный и дрожащий дед стоял не один перед немецким чиновником. Рядом с ним стояла бабушка Эмма, которая за несколько минут до этого убедительно продемонстрировала на беглом, пусть и изрядно устаревшем, немецком языке бесспорную принадлежность к немецкому народу. Не знаю точно, что она говорила, но делала это наверняка с привычной ей душевной простотой и дружелюбием, свойственной ей прямотой и порой чуть грубоватым юмором. После чего она, скорее всего, повернулась к мужу и попросила и его ответить на заданные вопросы. На фоне ее великолепного немецкого дед сильно проигрывал. Ее присутствие могло выставить его выступление только в невыгодном свете. Но для бабушки решение быть с ним рядом являлось непреложным законом природы, и было принято оно задолго, сильно задолго до того. Чтобы понять это, нужно вернуться в прошлое, как минимум к Сталинграду.

Сталинград считается началом перелома в войне. Сегодня этот город-миллионник называется Волгоград. О чем знают немногие: город, ставший символом германского провала на Восточном фронте, изначально назывался Сарепта и был колонией поволжских немцев. В то время на Волге проживало более 600 тысяч немцев. Одной из них была моя бабушка Эмма. Она выросла в деревушке под названием Розенгейм и до 16 лет говорила только по-немецки. Эмма была ребенком от второго брака моего прадеда. От первого брака, как и от второго, были еще дочери, четыре или пять. В семье не делали различий между сестрами и сводными сестрами, дочерьми и падчерицами. Все были любимы.

В немецкой деревенской общине в почете были сплоченность и солидарность. Вместе было проще выживать. Когда началась коллективизация и вооруженные отряды отбирали у сельчан последние семена, те прятали запасы в лесу. «Соседи знали, где зарыта наша пшеница, и мы знали, где их», — рассказывала мне баба Эмма 80 лет спустя. Если пришли за тобой, то пусть хоть соседи выживут. Несмотря на такое единство, настало время, когда людям пришлось вываривать съестное из отходов со свалки, а потом есть даже траву. Голод не знал пощады. В иные времена, когда государство не стремилось уничтожить крестьянство как класс, русская земля в паре с немецким трудолюбием давала пшеницы более чем достаточно. Однажды урожай был настолько обильным, что местную церковь пришлось превратить в зернохранилище. Бог — это хорошо, но чтобы наесться, нужен хлеб.

В сентябре 1941 года сельчанам дали несколько дней на то, чтобы собрать свои вещи. Им следовало явиться на центральную площадь с чемоданами и ждать отправки. Больше века жили они на Волге и возделывали поля. И вот пришло время покинуть родную деревню и начать где-то новую жизнь. В назначенный час на площадь пришли и две казахские семьи, которые по каким-то причинам проживали в Розенгейме. Хотя эти люди, скорее всего, были мусульманами, они были полностью интегрированы в общину. Их дети играли на улице с немецкими детьми и бегло говорили по-немецки. В те сентябрьские дни казахи добровольно решили уезжать вместе с немцами. Но их отправили домой, и было непонятно, кого постигнет более страшная участь. Похожий случай описывал и Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».

Пока дома выл скот, бывших хозяев в вагонах для скота везли в Сибирь

Спустя много лет младшая сестра моей бабушки разыщет те казахские семьи, и они расскажут ей, что тогда происходило в селе. В первые дни они едва осмеливались выходить из дома. Голодные собаки, спущенные с цепи, бродили по улицам. По всей деревне в стойлах выли недоенные коровы. Их вымена горели, и вой был слышен на много миль. Эта воющая деревня-призрак вселяла смертельный ужас, особенно по ночам. Потом на грузовиках привезли молодых украинок, бежавших подальше от линии фронта. Они стали доить коров утром и вечером. Потом привезли целые семьи. Им дали дома и сказали селиться в них навсегда. Предыдущие владельцы, мол, уже не вернутся.

Пока дома выл скот, бывших хозяев в вагонах для скота везли в Сибирь. Символ эпохи. Вагон для скота. Есть ли образ более чуждый состраданию, достоинству и человечности? Переезды по бескрайним просторам Сибири сутки напролет. У отца Эммы был тиф. Он настолько ослаб, что ее мать и сестра несли его в вагон на руках. Другая сестра шла сзади и поддерживала голову. Он не пережил дороги, его похоронили на каком-то полустанке. Человека, у которого было так много дочерей и ни одного сына, звали Готлиб.

В 16 лет Эмма начала учить русский язык. До конца жизни она будет говорить по-русски с сильным немецким акцентом. Некоторые слова — с чересчур мягким «x» на конце, как никогда не сказала бы русская. Пожалуй, и в ее синтаксисе тоже было заметно немецкое влияние. Но куда серьезнее, порой даже шокирующим, было то, как легкомысленно она использовала бранные слов. Казалось, она никогда не понимала, что эти слова были неуместны, и вставляла их в обычную речь с ужасающей беспечностью. Только позже я осознал, что эти матерные слова были историческими свидетельствами. Они свидетельствовали о том, как говорили люди, у которых моя бабушка училась русскому, и о том, что они не были особо щепетильны.

Базовый курс русского языка Эмма прошла на каменоломне. Вместе с младшей сестрой они должны были выполнять две дневные нормы взрослых мужчин. Никто им не подсказал, что у каждого рабочего в Советском Союзе была трудовая книжка, в которую записывались трудодни и на основании которой впоследствии рассчитывалась пенсия. Они трудились, добывая пропитание для себя и своей семьи. Через два года семью вновь переселили, дальше на восток. Теперь Эмма днем работала уборщицей в продуктовом магазине, а по ночам — в трудовом лагере неподалеку. Заключенные валили лес. Вечером они развешивали свои ватники у печи, чтобы те к утру просохли. Ватники нужно было поворачивать каждые 15 минут. Это и была работа Эммы. Чтобы не проспать, она подкладывала под голову полено. Как бы она ни уставала, дерево давило, причиняя боль и заставляя просыпаться. Эмма переворачивала ватники и ложилась на полено другой щекой.

Полено служило ей подушкой несколько лет до тех пор, пока она наконец не нашла работу в пекарне. Отныне она будет делать все, чтобы сохранить эту работу. Не откажется от нее, когда выйдет замуж и родит троих детей, не откажется, несмотря на собственное хозяйство с огородом, коровами, свиньями и курами. Как бы ни было тяжело, она будет трудиться с утра до ночи, заполняя трудовую книжку, твердо решив, что в старости ни от кого зависеть не будет.

О том, что работа в пекарне определит ее судьбу, Эмма еще не подозревала, когда однажды днем высокий худой молодой человек, шаткой походкой пришедший со стороны речного порта, постучал в заднюю дверь и предложил нарубить дров за кусок хлеба. После войны мужские руки были в цене, и для моего деда пекарня оказалась тем местом, где нашлась еда. Так она стала центром его новой жизни, где можно было набраться сил.

Со временем в селении разошлась весть, что новенький мог управлять трактором, и дед стал уважаемым специалистом, услуги которого были на вес золота. Он поселился в деревне на Оби, начал новую жизнь и даже положил глаз на хорошенькую пекаршу, вся жизнь которой, однако, казалось, состояла из одной лишь работы и которая не спешила отвечать на его ухаживания.

Однажды Эмма пришла домой с работы, где ее ждал неслыханный сюрприз. Мать сказала, что приходил Антон и оставил свой чемодан. Его вызвали в командировку, и, так как ему негде было жить, он якобы договорился с Эммой оставить свой чемодан у нее. «Эмма, у тебя что-то есть с этим мужчиной?» — спросила мама. У Эммы ничего с этим мужчиной не было, и вся ситуация ставила ее в невозможное положение. Но, вероятно, сама возможность иметь что-то с мужчиной, возможность в глазах матери быть женщиной, которая может иметь что-то с мужчиной, заставили ее интуитивно ответить: «Чемодан же не мешает. Пусть у нас постоит».

Когда дед вернулся из командировки, отношения между ними изменились. Не поцелуй при луне, не любовное письмо — обшарпанный чемодан с пожитками бывшего зека заменил стрелу Купидона и положил начало их отношениям. Мне хотелось бы знать, воспринимала ли она его тогда как немца. Мне хотелось бы знать, не беспокоило ли его, что она была лютеранкой. Мне хотелось бы знать, могли ли они тогда хоть на миг представить, что однажды вновь оставят все и вместе уедут в Германию. И что в преклонном возрасте, он в 70, а она в 65, будут стоять в немецком учреждении и доказывать свою принадлежность к немецкому народу.

Что могло подготовить моего деда к этому дню? Быть может, те постоянные допросы, на которые его вытаскивали по ночам. В местное НКВД поступила информация, что мой прадед пропал в Польше. Тогда они решили выпытать у деда точное местонахождение его отца. Каждый вечер после работы он должен был являться в НКВД, где его допрашивали. И каждую ночь он повторял, что не знает, что случилось с его семьей. Ему приставляли пистолет к виску и кричали, чтобы он признавался. В отчаянии он доверился своему соседу и сказал, что долго этого всего не вынесет. Сосед дал ему решающий совет: если они расспрашивают тебя об отце, значит, что-то о нем знают. Спроси ты их, что знают они. Мой дедушка набрался тогда храбрости и спросил своих мучителей о собственном отце. Следователь долго смотрел на него, ничего не сказал и наконец отпустил его домой. С тех пор его больше не допрашивали.

Трое детей деда Антона и бабы Эммы, которых те родили и вырастили в Сибири, включены в официальные поименные списки жертв политических репрессий в Советском Союзе. В их делах указано, что они были приговорены к ссылке на спецпоселение. Дата вынесения приговора у всех троих — 9 сентября 1941 года — задолго до их рождения. Они были заключенными с того момента, как им перерезали пуповины. Они были рождены для тюрьмы, как будто нагрешили в прошлой жизни, и Сибирь стала их наказанием.

В 1955 году ссылка была отменена. Немцы за это время пустили в Сибири корни. Они построили дома и разбили сады. Научились выживать в тайге, разбирались в лесных грибах, знали, как жарить кедровые орехи, как охотиться. Знали, как не замерзнуть в сорокаградусный мороз и как не заблудиться в метель. Мысль воспользоваться вновь обретенной свободой, снова сорваться с места и искать счастья на Волге или в Украине, казалась столь же абсурдной и далекой, как… Австралия или Рио-де-Жанейро. Или Германия.

Малая тюрьма исчезла, но большая — Советский Союз — продолжала медленно чахнуть. В бесконечных трудах и постоянной борьбе с суровой жизнью среди дикой природы проходили годы и десятилетия. Хорошим мужем дед Антон не был. Заботы о детях и хозяйстве он в основном возложил на жену. Сам он наслаждался ролью главы семьи, который пользовался уважением в обществе, оставаясь востребованным трактористом. Ходили слухи о другой женщине и даже ребенке, но подробностей никто не знал. Жизнь бабы Эммы была сплошным испытанием на прочность. Количество работы и лишений не поддается никакому описанию.

В 1980-е они постепенно вошли и в мою жизнь: бабушка с ее странным произношением и дед, солидный мужчина, которому уже было немного за шестьдесят. Каждое воскресенье он празднично одевался и отправлялся в город за газетой. Там, в глубинке Советской империи, его охватил всеобщий энтузиазм. Причиной стала новая звезда на политическом небосклоне, руководитель, который мог произносить речи «без бумажки», говорил как человек и как человек мыслил. Мой дед изучал его опубликованные выступления и рассказывал всем, какие фундаментальные улучшения ожидали страну. Там и тут мы уже слышали о немцах, которые уезжали в Германию, но в нашей семье это даже не обсуждалось. Дед Антон, патриарх, сказал свое решительное слово и придерживался его долгое время, пока его восхищение Горбачевым не рассеялось, а вид пустых полок в магазинах не сулил больше ничего хорошего.

Дедушка и бабушка отправились в путь, чтобы их детям и внукам не пришлось есть траву и стрелять в других

Итак, мы собрались в путь. Дед Антон и баба Эмма снова оставили все позади и поехали в чужой край, на родину. Они поехали, чтобы начать новую жизнь, чтобы их детям и внукам не пришлось есть траву и стрелять в других.

За несколько месяцев до отъезда дед Антон купил русско-немецкий разговорник. Часами он сидел над ним и заучивал фразы, которые могли облегчить его жизнь в Германии. Разговорник предназначался для туристов, но от их праздной жизни он был настолько далек, что это не укладывалось в голове. В прекрасном мире разговорника советские туристы останавливались в гостиницах, обедали в ресторанах и посещали оперные театры. Я помню, как однажды дед озорно спросил меня, знаю ли я, как по-немецки попросить администратора отеля разбудить тебя. Моего школьного немецкого на это не хватало, к пущей радости деда. «Битте векен зи мих ум ахт ур ауф», — с гордостью объявил он. Бог знает, почему эта фраза показалась ему полезной. Я на сто процентов уверен, что он никогда в жизни не останавливался в отеле. А если бы и появились в его жизни какие-нибудь дела, требующие поездки в город и ночевки в гостинице, то он точно не позволил бы, чтобы его присутствие на столь важной деловой встрече зависело от администратора. Он встал бы с первыми петухами, если вообще смог бы заснуть от волнения.

Быть может, этот блестящий, очаровывающий мир разговорника и вселил страх в моего деда и заставил его сточить не один карандаш, старательно выписывая отдельные слова с переводом себе в тетрадь. Он хотел непременно сдать экзамен, когда настанет время.

Когда же время настало , его охватила паника, и он никак не мог вспомнить, как заказать аперитив и где там гардероб. Ни одно немецкое слово не приходило на ум. Сердце колотилось в груди, он понимал, что совсем не похож на немца. Сегодня я даже не знаю, для чего был этот языковой тест. Деда, конечно же, не посадили бы обратно в самолет и не крикнули ему вслед: «До свидания!» Думаю, это каким-то образом было связано с воссоединением семьи и возможностью поселиться недалеко от родственников на юге Германии. Худшее, что с ними могло случиться, — это отправка в земли бывшей ГДР. Но даже по меркам 1991 года это было намного лучше, чем Сибирь. А может, это была простая формальность, и чиновнику или чиновнице нужно было просто поставить в формуляре галочку для статистики. Однако страх моего деда перед провалом был реальным, и с каждой секундой он перерастал в огненную панику. У бабушки лопнуло терпение, и она в сердцах закричала на деда по-русски: «Да скажи уже хоть что-нибудь по-немецки, ты, …!» По иронии судьбы, это была одна из тех ситуаций, когда ее ругательства оказались совершенно уместны и попали точно в цель. Слезы хлынули из глаз деда, и дрожащим голосом он вдруг забормотал: «Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden…» (Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…).

Одно из несомненных достижений цивилизации в нашей стране — что случайный госслужащий или госслужащая не выдерживает вида плачущего старика и избавляет его от страданий. Деду Антону больше не нужно было ничего говорить. Галочка нашла место в бланке. Все было хорошо.

По сей день не знаю, откуда всплыла у него эта молитва. Может, выучил в детстве в Украине, может, приобрел тогда немецкую Библию в дополнение к разговорнику, а может и бабушка научила. Во всяком случае, с «Отче наш» дед сдал языковой экзамен.

Потом он еще долго сидел над своим разговорником, но немецкий язык так и не выучил. Он никогда не останавливался в отеле и никогда не ходил в оперу. Будучи механиком-трактористом, совсем не интересовался элегантными немецкими автомобилями. К немецкой архитектуре он тоже был равнодушен. Но зато очень любил гулять в маленьком южном городишке под Ульмом, где жил, и всегда с большим интересом рассматривал деревья, которые были совсем не такие, как те, что он знал.

Ни он, ни моя бабушка никогда не выезжали за границу, не бывали даже в соседней Австрии. Зато с удовольствием съездили в несколько однодневных автобусных туров по местным достопримечательностям. Иногда они возвращались из этих поездок с электрическими одеялами или какими-то наборами сковородок. Позже бабушка скажет мне, что благодаря этим поездкам хоть чуть-чуть увидела жизнь.

Дед Антон умер в 2004 году. В последние годы он был прикован к постели, и бабушка ухаживала за ним дома, чем заслужила большое уважение семейного врача и приходящих медработников. Дух деда Антона слабел вместе с телом, и последние несколько лет он блуждал один по лабиринтам своей памяти. В дни, когда его сознание прояснялось, он всегда звал Эмму.

Бабe Эмме в старости становилось все тяжелее передвигаться. В последние годы она не выходила из дома. Она дожила до 94. К счастью, она прожила достаточно долго, чтобы застать мой интерес к ее рассказам. Многое из того, что я знаю о ней и деде, я узнал из наших долгих разговоров. Когда она умерла в 2019 году, ее оплакивали пять внуков и шесть правнуков.

Как и большинство немцев, те последние, кто стоял у ее кровати, принимали за уважение к смерти страх перед христианской моралью, которая в XXI веке все еще проповедовала спасение от адских мук, но отказывала умирающим в спасении от земных страданий. Бабушка умирала очень мучительно, и мы не могли ей помочь. Но это уже другая история.

Все истории тускнеют, увядают, таят

Все умирают. Все истории тускнеют, увядают, таят. В конце концов каждый из нас становится короткой черточкой между двумя датами, и, если повезет, эта черточка не будет высечена на каком-нибудь камне на сибирском полустанке. Мы устанавливаем каменные памятники на кладбищах в слепой надежде, что они простоят долго. Не простоят. И высеченные черточки исчезнут со временем, как и истории, которые за ними скрываются. И единственная возможность этому противостоять, которую мы, люди, пока придумали, — это рассказывать свои истории друг другу.

Вначале я собирался написать пару абзацев об «Отче наш» и деде, а потом впутался в семейную историю и только сейчас смог высвободиться. Мне жаль, что она получилась такой длинной и такой короткой, такой объемной и такой неполной, такой прозаичной и такой пафосной. Пожалуй, нужно было все иначе рассказать. Но то, что я начал рассказывать как байку, я хочу закончить как немецкую историю. Быть может, не совсем типичную немецкую историю, но все же одну из них. И если для вас она недостаточно немецкая, то вам я скажу только одно:

«Разбудите меня, пожалуйста, в восемь».