Как в России оказалось такое количество немцев? Отказались ли российские немцы от намерения создать собственную республику на Волге? Откуда общины российских немцев взялись даже в Южной Америке? На главные вопросы о российских немцах отвечает Яннис Панайотидис .

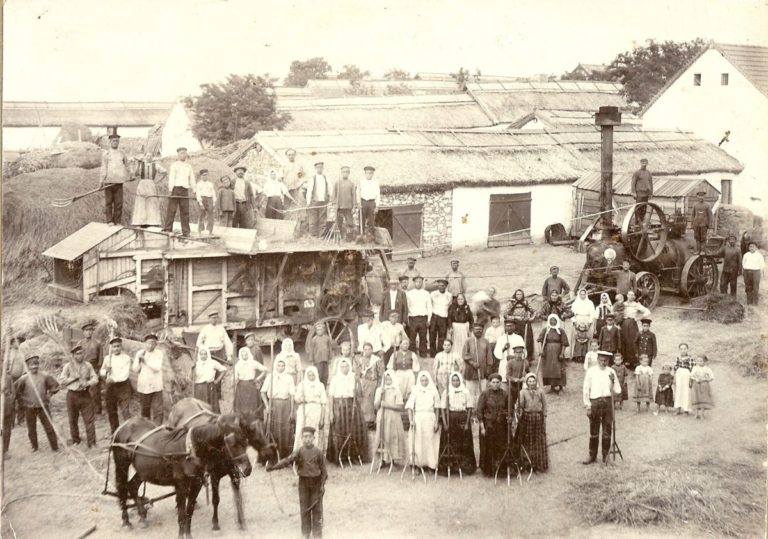

В XVIII–XIX веках немецкие государства активно теряли население: войны, бедность и нехватка земель вынуждали людей уезжать за океан или в Восточную и Юго-Восточную Европу, где им были обещаны плодородные земли и привилегии, в частности в Российской и Австрийской империях. Так появились, например, российские немцы и дунайские швабы.

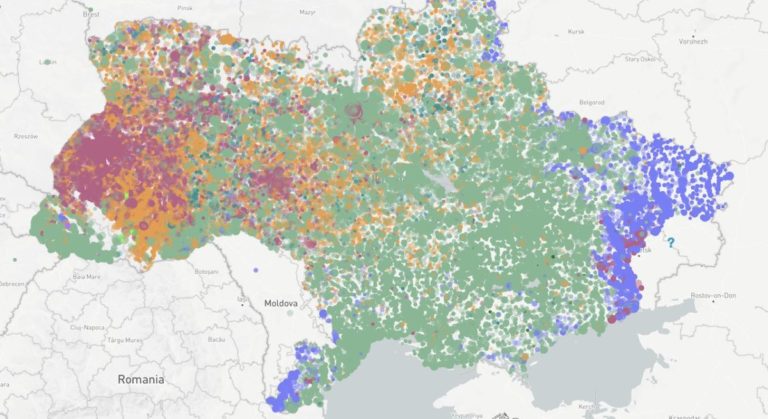

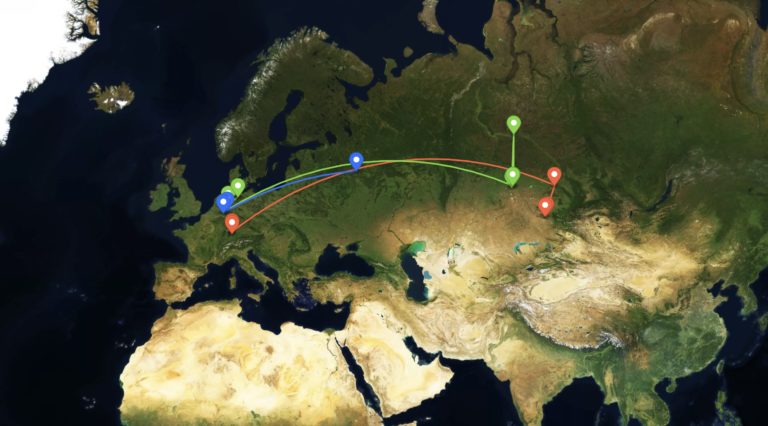

В Россию переезжали люди различного происхождения: уроженцы Гессена, Швабии, Пфальца, Эль�заса, а также Западной Пруссии, и все они придерживались различного вероисповедания — протестантского, католического, меннонитского.

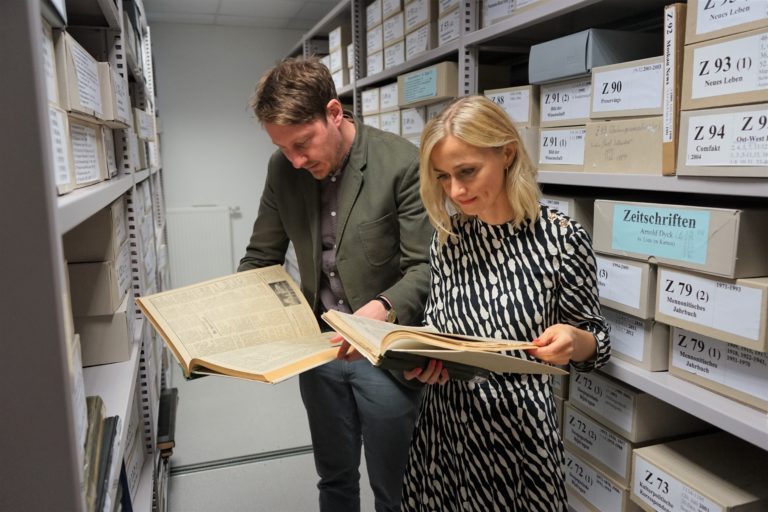

Нет. Региональные особенности с течением времени, конечно, сгладились, и из различных диалектов позже образовались «типичные» диалекты российских немцев, однако конфессиональные различия сохранялись. Особенно сильно было самосознание меннонитов, но и представители других конфессий в основном жили обособленно.

Кроме того, существовали различия между приволжскими и причерноморскими колонистами, которые переселялись в Россию в разные эпохи и по-разному вели хозяйство. Так, приволжские немцы переняли принцип русской передельной общины (так называемого «мира»), внутри которой регулярно перераспределяли земельные наделы, а причерноморские немцы передавали обрабатываемые участки по наследству.

Российские немцы соответствуют нескольким критериям этнической группы: их объединяют не только культурные практики, но и осознание собственной идентичности и общей истории, в первую очередь — истории коллективного преследования и депортации в советское время, что формирует «общность судьбы».

Важно подчеркнуть, что ощущение принадлежности к этой группе не статично, а постоянно меняется: так, для самоидентификации послевоенного поколения определяющим стал опыт жизни в Советском Союзе и переселения в Германию. При этом если в России отличительными признаками этого сообщества были практики, расценивавшиеся как «немецкие», то в Германии российские немцы выделяются своими «русскими» чертами, например языком, предпочтениями в музыке или еде.

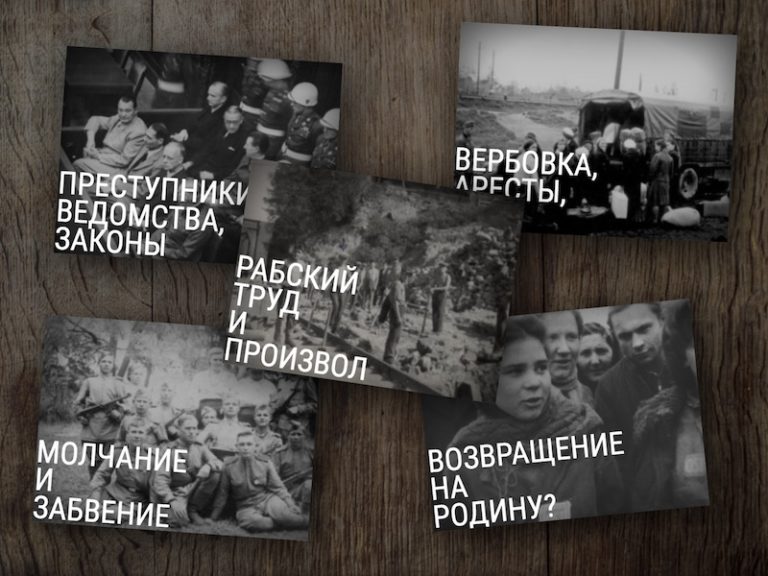

Это связано с Автономной Республикой немцев Поволжья, существовавшей с 1924 по 1941 годы. Тогда молодой Советский Союз приветствовал создание национальных автономий, призванных «в национальной форме» распространять идеи социализма среди населения. Одновременно Республика немцев Поволжья была моделью развития для всех советских немцев. Власти ликвидировали ее в ходе депортации 1941 года. После войны воссоздание национальной автономии стало одной из главных целей сообщества российских немцев, не мысливших своей полной реабилитации без восстановления Поволжской республики. В последние годы существования СССР эта идея даже обрела конкретные черты, но так и не была реализована.

Дискуссии того времени, которые велись во всех эшелонах власти как в России, так и в Германии, остались в памяти людей, поэтому в общественном сознании российские немцы ассоциируются в первую очередь с Поволжьем.

Тема «возвращения» появилась из-за того, что эти люди подвергались преследованиям и чувствовали себя чужими в СССР и в России. Кроме того, в постсоветских государствах произошел, согласно определению Уве Хальбаха, «взрывной рост национального самосознания», что заставило россий�ских немцев искать «родину» за пределами страны, тем самым — вначале на словах, а потом на деле — дистанцируясь от своей прежней родины.

Однако в Германии среди активистов из числа российских немцев и раньше бытовала дискурсивная традиция, в рамках которой Германия воспринималась как «прародина», куда можно вернуться с «родины по выбору», то есть из России. Нацисты также переселяли из Восточной Европы определенные группы немцев (например, с 1943 года — немцев с черноморского побережья), как бы возвращая их «домой в Рейх» и тем самым провозглашая Германию родиной этих этнических групп.

До Второй мировой войны российские немцы обычно не переселялись в Германию: в XIX и начале XX века они в основном уезжали в США и Канаду, однако некоторые — в первую очередь меннониты — предпочли Южную Америку, где им было проще вести прежний образ жизни сельского колониста. Депортация уничтожила привычный уклад российских немцев, и переселение в индустриальную Германию стало казаться куда более привлекательным — конечно, еще и потому, что все переселенцы становились полноправными гражданами ФРГ.

Следует, однако, заметить, что в наши дни некоторые российские немцы, преимущественно меннониты, снова переселяются за океан, в меннонитские поселения в Канаде, Парагвае и Боливии.

Они совершенно справедливо считают, что в немецком языке слово «мигрант» часто используется в качестве синонима слова «иностранец», то есть противопоставляется слову «немец». Логика такая: раз они ощущают себя немцами, то и мигрантами быть не могут. В то же время некоторые российские немцы не имеют ничего против слова «мигрант» и видят сходство своей истории с историями других переселенцев. Важное отличие, однако, состоит в том, что российские немцы часто переселялись целыми семьями, то есть значительно реже живут на две страны и менее тесно связаны с «прежней родиной».

Кроме того, в Германии они, в отличие от других мигрантов, сразу же получили немецкое гражданство, что дало им множество преимуществ, но одновременно повысило планку общественных требований к ним.

Это хороший вопрос. Несмотря на то что российские немцы составляют одну из наиболее многочисленных групп мигрантов в немецком обществе, насчитывающую более двух миллионов человек, их присутствие не очень заметно в публичном пространстве. Это связано отчасти с уже упомянутым давлением общества и стремлением многих российских немцев не выделяться. При этом активисты и союзы российских немцев (в первую очередь Землячество немцев из России) сегодня все чаще требуют обратить внимание на их историю, включить ее в общенемецкую мемориальную культуру. Тем самым российские немцы стремятся добиться полного принятия в обществе и показать, что всегда были частью немецкого народа, а потому имеют право на участие в жизни страны сегодня.

На вопрос об отношении российских немцев к России сложно ответить однозначно. Некот�орые поздние переселенцы предпочли отмежеваться от России, а некоторые, наоборот, испытывают к ней симпатию. Политические изменения последних лет привели к значительной поляризации взглядов: кто-то именно сейчас полюбил Россию и восхищается Владимиром Путиным, кто-то высказывается категорически против, а кто-то заново открывает для себя родные союзные республики, прежде всего Казахстан.

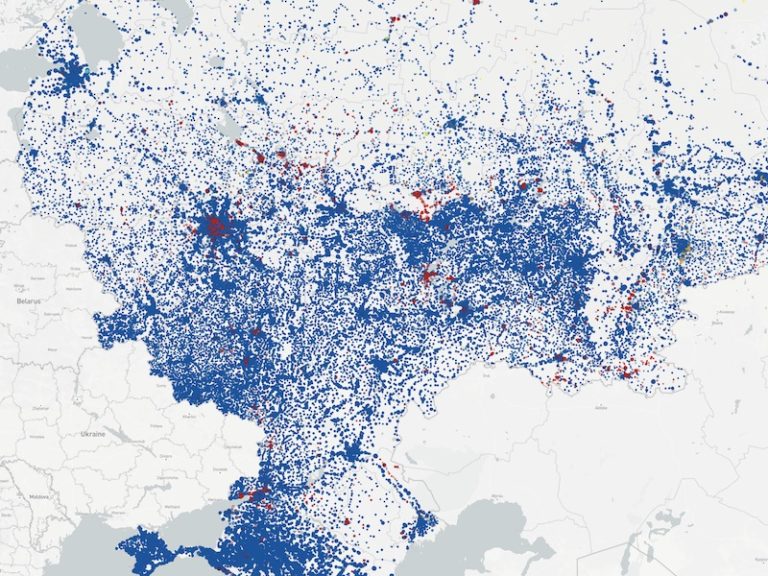

На территории России и постсоветских стран еще функционируют организованные союзы немцев, например Международный союз немецкой культуры, однако массовое переселение привело к резкому сокращению диаспоры и поставило под вопрос ее существование как национального меньшинства. Тема реабилитации кое-где все еще стоит на повестке дня, однако о восстановлении национальной автономии в рамках полной реабилитации российских немцев речи уже не идет.

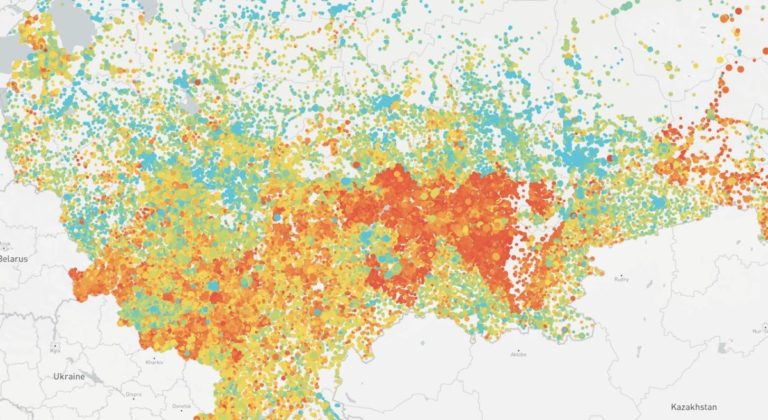

И да, и нет. Исследования показывают, что уровень поддержки «Альтернативы для Германии» среди российских немцев выше, чем в среднем по стране, однако масштабы этой поддержки зачастую преувеличены. «Альтернатива» действительно популярна в этом сообществе, но это не самая влиятельная политическая сила. В электоральных предпочтениях российские немцы схожи с жителями Восточной Германии. При этом замечено, что в районах с большим процентом российских немцев, «Альтернатива» часто набирает значительную долю голосов. Это может свидетельствовать о так называемом «эффекте соседства», при котором тенденции, существующие в рамках определенной группы, могут усиливаться сообществом — это то же самое явление, которое применительно к социальным сетям называется «эхо-камерой».

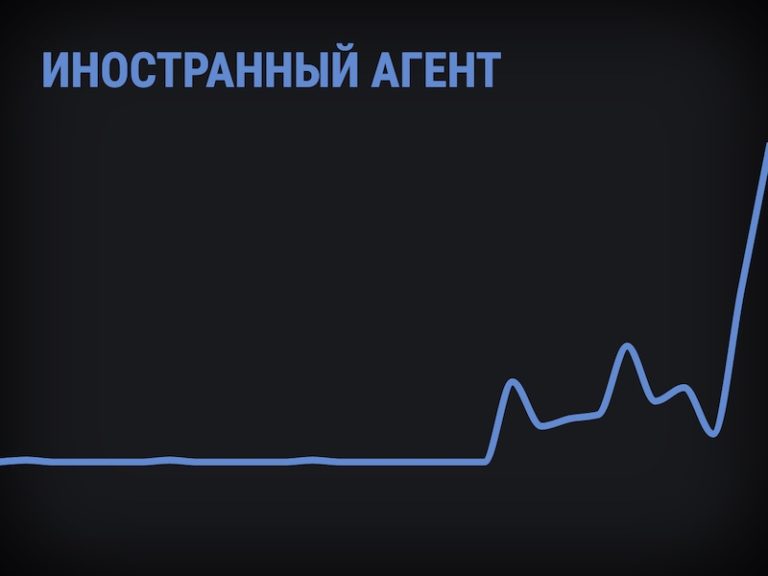

Исследования медийных предпочтений российских немцев и мигрантов с постсоветского пространства показывают, что они обращаются как к немецким, так и к российским средствам массовой информации. При этом мы не знаем, что это за СМИ и какой позиции они придерживаются. Называть все русскоязычные медиа кремлевской пропагандой тоже некорректно, ведь прокремлевский телеканал Russia Today вещает на немецком языке, а на русском можно читать и либеральные СМИ, например «Медузу». Примечательно, что участники исследований мало доверяют СМИ обеих стран. Это порождает чувство неуверенности в завтрашнем дне, а следовательно, может сделать их более восприимчивыми к пропаганде. Какие-то однозначные выводы, однако, делать сложно.

Выделить группу российских немцев в количественном исследовании не всегда просто, так как с формальной точки зрения это просто граждане Германии, а обозначение «российский немец» не имеет правового статуса. Распространена так называемая «ономастическая выборка», то есть отбор людей по характерным сочетаниям имени и фамилии — например русское имя и немецкая фамилия, как в случае с Дмитрием Петцольдом, известным хоккейным вратарем. Другой вариант: распространенные русские имена, переведенные на немецкий, в сочетании с немецкой или русской фамилией — это случай Eugen Litwonow/Евгения Литвинова, автора книги «Mein Name ist Eugen/Меня зовут Евгений», которая повествует о взаимосвязи имени и идентичности. Существуют также некоторые типичные для российских немцев фамилии, преимущественно меннонитского происхождения, например Фризен, Классен, Лёвен или Варкентин. Ономастический принцип — не идеальный метод, ведь певица Helene Fischer (Хеленe Фишер) и бывший игрок национальной футбольной сборной Andreas Beck (Андреас Бек) при таком подходе не попали бы в выборку. Кроме того, этот принцип работает только для первого поколения переселенцев, так как своих детей они уже называют именами, привычными в Германии.

Именно поэтому в большинстве количественных исследований сообщества российских немцев применяется метод «снежного кома», когда респондентов набирают через других членов сообщества.

Беседовала Натали Живкович.