Много лет я спрашивала себя, откуда у меня эта тоска по чему-то, что я не могла описать словами. При слове «Волга» на глаза наворачивались слезы. При этом выросла я на западе ФРГ. Россия — или, точнее говоря, Советский Союз — была для меня terra incognita, страной, о которой я слышала лишь страшные истории в новостях. А особо плаксивой я не была.

Но однажды я нашла на чердаке у родителей чемодан, и все произошло как в незамысловатом романе: я начала искать старые военные письма своего деда, вскрыла замок на портфеле из дубленой кожи, увидела там кожаную папку и наткнулась в ней на документ, который дед запросил из Советского Союза незадолго до войны. Это было свидетельство о крещении в Ульяновской евангелической церкви.

Свидетельство лежало в «паспорте предков» — документе, от которого большинство немцев сразу после войны старались избавиться: его рвали или сжигали. Паспорт предков был изобретением НСДАП и служил доказательством арийского происхождения владельца. В него вносились сведения о предках с указанием фамилии при рождении, места рождения, профессии и вероисповедания. У моего деда была фамилия, которую его коллеги считали «какой-то еврейской». Судя по всему, именно из-за этого ему понадобилось подтвердить свое вероисповедание официальным документом. Больше того, подтвердить это ему нужно было во что бы то ни стало, потому что он хотел жениться, а жениться он хотел поскорее, потому что его хотели призвать в вермахт.

Хотя нет, дело было именно в расе, не в религии.

Моему деду нужно было доказать, что он не славянин, потому что в графе «Место рождения» старой скорописью было неразборчиво написано какое-то непонятное название, а после него, уже четко, — Самарская область. Это была территория СССР в Поволжье, где, по всей видимости, родился его отец — мой прадедушка Александер, который на Новый год пел песни на каком-то сказочном языке — русском, как я поняла лишь много лет спустя. Это были песни о реке, которые звучали с таким надрывом, что укрывали меня, как тяжелое и колючее шерстяное одеяло. Когда я подросла достаточно, чтобы расспросить прадеда обо всем, его не стало.

На обороте документа я увидела заверенный немецкий перевод: «Настоящим подтверждается, что гражданин Александер Х., крещенный в Симбирске, имеет евангелическое вероисповедание».

В 1924 году город Симбирск переименовали в Ульяновск в честь вождя революции, родной дом которого стоял на высоком берегу Волги. Именно этот документ спас моего деда от тюрьмы, потому что община в Симбирске была общиной немецких переселенцев, которых во времена двух мировых войн стали именовать «российскими немцами» . Свидетельство спасло его от немецкой тюрьмы и в то же время стало доказательством его неславянского происхождения, разрешающим призвать его в армию, соединения которой вскоре пересекли советскую границу. Ему еще не было 20 лет, когда он писал своей молодой супруге: «Дай Бог, чтобы наша прекрасная родина не погибла».

Но разве не Россия была родиной его отца, моего прадедушки Александера, который как-то воспитал во мне эту загадочную тоску? Почему она проявилась именно во мне? Может быть, потом�у что я любила петь? Или потому, что родилась после войны?

Мама никогда не разделяла моего интереса к России. Узнав о том, что я сломала замок на портфеле, она отругала меня за «непочтительное отношение к истории», но потом рассказала об Александере и о том, как его однажды попросили посидеть с ней. Он лишь сказал: «Это большая страна», и тут же куда-то заспешил широкими шагами, а маленькая девочка так и осталась сидеть на берегу реки Рур. «Он как будто никогда и не уезжал с Волги», — сказала мама и на этом прекратила разговор о России.

Из паспорта предков следовало, что наша семья переселилась в Россию не позднее начала XIX века. В архиве мне удалось найти очень много информации о том протестантском немецком городке, откуда они уехали: о неурожайных годах, о растущих налогах в пользу местных князей, о детской смертности, о болезнях…

Получается, что мои предки доверились рекрутерам и отправились на поиски лучшей, свободной жизни… Раньше, в детстве, я бы подумала в этом месте: «И куда отправились — в Россию! Как они были наивны!» Для нас, детей холодной войны, Россия ассоциировалась лишь с жестокостью и морозами. Теперь же мне вспомнилось, как прадедушка начинал по-детски плакать, когда родственники, перебивая, не давали ему петь песни про Волгу, а прабабушка даже выгоняла его в спальню, «пока это его безумие не пройдет». Должно быть, он просто очень сильно тосковал по своей родине, но вокруг не было никого, кто мог бы разделить эту тоску — кроме меня, маленькой девочки, тянувшейся к нему.

Однажды на каком-то из семейных торжеств я спросила у родственников что-то про Россию. Брат моего деда, который попал в русский плен и вернулся в Германию в рядах последних военнопленных, ответил мне: «Путешествуй по всему миру, милая, только от России держись подальше!» Когда он доехал до приемного лагеря, родственники встретили его бисквитным тортом, который он ел, пока не стошнило.

В школе мы, �конечно, проходили, что немецкая армия напала на Россию, и основные события войны я знала, но они не несли для меня никакой эмоциональной нагрузки. Война в моем представлении была связана с Холокостом, ужасающими картинами газовых камер и горами трупов. Глядя на них, я хотела перестать быть немкой, хотела отречься от этой страны, история которой висит на ней тяжким грузом. А вот военные действия на территории СССР не вызывали во мне таких чувств, ведь это было где-то в другой части мира, недоступной и непонятной. Мир разделился на две половины, с ним разделились и воспоминания, а вместе с ними и понимание, каково это — иметь корни.

Можно ли называть что-то родиной, если это слово используется в пропагандистских целях, причем обеими сторонами? В 1815 году, незадолго до Битвы народов под Лейпцигом, поэт Эрнст Мориц Арндт написал известную песню «Что для немцев родина?», в которой он призывал положить конец раздробленности Германии. Через 200 лет вслед за Арндтом тот же вопрос задаст и мой троюродный брат, хотя сегодня эти слова и вызывают у всех немцев рефлекторное отторжение, потому что формулировка вопроса напоминает язык национал-социалистической эпохи. Идеологическая экспроприация языка — это еще одно преступление нацистов.

Сейчас мне уже не кажется, что моих родственников раздражали именно песни прадедушки, скорее всего, их раздражало само слово «родина», его эмоциональная нагрузка. Дело в том, что о родине в нашей леволиберальной семье, где все имели высшее образование, было не принято говорить: это слово относилось к лексикону сторонников баварского политика Франца Йозефа Штрауса.

Сегодня мне трудно объяснить троюродному брату, откуда берутся все эти языковые табу, но, употребляя эти слова, он сразу же противопоставляет себя тем людям, которые считают себя «коренными немцами».

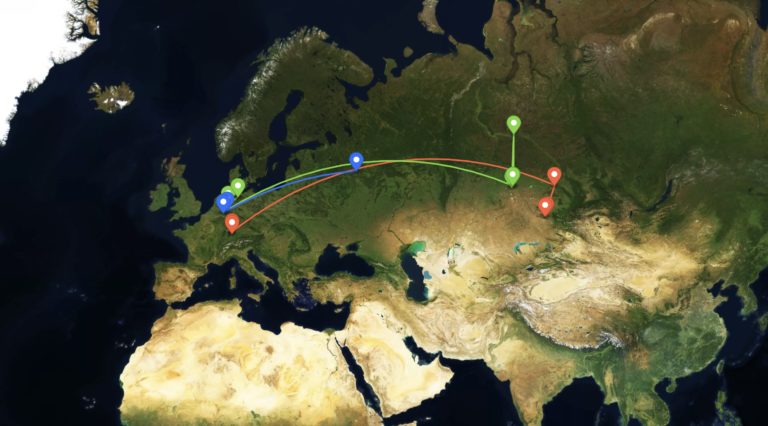

Моего троюродного брата зовут Вальдемар, но когда он приехал из Сибири в Вестфалию, он практически не говорил по-немецки, поэтому я начала учить русский. Вальдемар увидел мой пост на одном из российских форумов, где я что-то рассказывала о своих изысканиях, и написал мне. Я даже не думала, что мы с ним родственники, но его фамилия совпадала с фамилией нашей семьи по материнской линии, а потом он показал семейную фотографию, снятую на пластиночный фотоаппарат в московской фотостудии. На снимке его прадед стоит рядом с моим: два брата с окладистыми бородами в строгих костюмах-тройках сняты в сопровождении жен, одетых в длинные платья. Дата съемки — 1913-й, за год до начала Первой мировой войны, которая сделала немцев и русских врагами.

Вальдемар тогда спросил меня, знаю ли я других людей на фото. Мы поспрашивали родственников, но никто не смог ничего сказать. Вальдемар не опускал руки: он говорил, что переехал в Германию именно для того, чтобы найти ответ и разгадать тайну своего происхождения. Неизвестность лишь раззадоривала его: он проводил много времени в российских архивах, однажды нашел снимок одного из родственников в трудовой армии и тут же позвонил мне, чтобы сообщить, что разгадка близка. В документах трудармии он наткнулся на название деревни, с которой все, судя по всему, и началось: это была деревня в Самарской области, название которой было похоже на ту самую неразборчивую надпись из паспорта предков деда. Свою научную работу Вальдемар забросил, у него было плохо с деньгами, он часто молился. Пропавшее прошлое поглотило его будущее.

Потом нашлись другие родственники, потомки людей с фотографии 1913 года, которых мы окрестили российскими немцами. Они ничего не знали о своей семье, словно лейбницевские монады, которые вдруг обрели столь же монадических «исконно немецких» родственников. Новая часть семьи из России говорила: «Мы не понимаем, почему вы нисколько не гордитесь своей страной». Вестфальская родня отвечала: «К счастью, мы разучились этим гордиться». Новообретенные родственники ворчали: «Да прекратите же уже это послевоенное самобичевание!» Вестфальцы в долгу не оставались: «Вам хорошо говорить, вы же немцами никогда не были». — «Как это, никогда не были немцами? — возмущалась родня из России. — За что же нас тогда депортировали?» В семье разгорелась настоящая война, где каждая сторона доказывала, что именно она больше всего пострадала из-за своей немецкости, и учила других, как обходиться с этим болезненным прошлым: гордо нести его перед собой, словно факел, или стыдливо умалчивать до третьего бокала вина. Наши родственники из России просто не понимали, что в Германии на этих страданиях никаких очков не заработать.

Единственным, о чем в нашей разделенной семье никогда не спорили, был протестантизм. Религия продолжала определять наше самосознание по обе стороны железного занавеса вне зависимости от политических и расовых категорий, навешанных ярлыков и официальных историографических штампов. Именно из-за протестантизма в Россию переселились наши предки, и он оставался нашим семейным оплотом. Мой прадед продолжал ходить в церковь даже после возвращения в Германию, мой дед после войны (о которой никогда не рассказывал ни слова) сделал карьеру в церковной администрации, мама стала теологом, и даже я, когда все мои друзья и знакомые один за другим стали выходить из церкви, осталась в ней, хотя и не была особенно верующей.

Тем не менее я была удивлена, когда напала на след других людей с той фотографии именно в церковном архиве. Там я искала документы для журнальной статьи, которая вообще не была связана с российскими немцами: это была история о евангелической миссии в Папуа-Новой Гвинее, которая в какой-то момент была немецкой колонией, о чем сегодня в Германии почти никто не знает.

Я листала «реестр биографий» членов этой миссии и вдруг наткнулась на два заявления о приеме на работу с подробным жизнеописанием, подписанным фамилией нашей семьи. После того как мне удалось расшифровать старый прописной текст, я поняла, что эти заявления написаны детьми прадеда Вальдемара, то есть племянниками моего прадеда Александера, который никогда ничего не говорил о своей семье. О той российской семье вообще никто не ра�ссказывал, поэтому мне всегда казалось, что у прадедушки не было ни семьи, ни истории. То же испытывал и Вальдемар.

Написанное племянницей было не совсем обычным заявлением. В нем она рассказывала, как ее семья родом из деревни на территории нынешней Самарской области (тут я наконец-то смогла прочесть ее название) оказалась разбросанной по всему миру. Заявление не было датировано, однако, судя по изложению, было написано в годы Первой мировой. Я читала эти документы, и с каждой новой строчкой мои идиллические представления об истории семьи рушились безвозвратно.

Их втроем с матерью выслали с Волги в казацкую деревню за Урал, где царил жуткий голод. Отец, судя по всему, бесследно исчез после того, как выступил против коллективизации. Через два года шведской благотворительной организации удалось переправить всех оставшихся членов семьи в Германскую империю. Они осели в Рурской области и нашли работу на шахте, однако мировой экономический кризис и гиперинфляция в очередной раз лишили их средств к существованию, поэтому теперь они хотели устроиться на работу в церковную миссию где-то в Тихом океане. Их приняли, и они прибыли в Новую Гвинею, но потом началась Вторая мировая, их арестовали австралийские военные, бывшие военные-союзники англичан, перевезли в Австралию и поместили в лагерь для интернированных. Сестра в итоге смогла вернуться обратно на Новую Гвинею и вышла замуж за миссионера. Сын ее брата впоследствии оказался на другом конце света, в Парагвае, и женился на дочери меннонита из семьи российских немцев. Эта семья также вынужденно покинула деревню на другом берегу Волги и переселилась в полупустынный регион Гран-Чако, в самую жаркую точку Южной Америки, последовав призыву парагвайского правительства — почти как их предки, переехавшие в Россию. Мне однажды довелось повстречаться с ними, и я подумала: «Эти российские немцы — настоящие первопроходцы». Мне захотелось почувствовать свою сопричастность.

Когда я предложила Вальдемару поехать в родную деревню наших предков, у него сразу нашлось множество отговорок. Мне кажется, он просто боялся. Жаль, что я тогда не осознавала собственного страха, ведь когда я продолжила поиски в России, то просто исчесла. Я перестала узнавать в себе человека, благополучное детство которого прошло в Западной Германии, в атмосфере достатка респектабельных городских предместий. Вначале мной овладела скорбь, напоминавшая о прадеде, а потом кипящая ярость, напоминавшая о деде. Я говорила себе, что не могу воспринимать чувства других людей, постоянно переезжала с место на место, но нигде не ощущала себя как дома. Один психолог рассказал мне о поколенческих травмах, и я прочла по этой теме все, что смогла найти, в том числе Карла Маркса, который в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» писал: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Именно это я и ощущала: прошлое держало мою голову в тисках.

А потом я оказалась в Самарской области, посреди заснеженной степи, на месте, где раньше находилось кладбище. Мужчина, который привез меня сюда, взял лопату и начал раскапывать снег рядом с деревом, и под ним оказались три могильных камня с немецкими надписями. Мужчина был российским немцем: после долгих лет ссылки и другой жизни в Сибири он вернулся сюда, в небольшой город в Самарской области. Когда мы с ним впервые встретились, он сразу показал мне документ, где было написано, что они с матерью были репрессированы.

«Может быть, это могильные плиты из той самой деревни, которую вы ищете, — сказал он. — Она находилась примерно в двадцати километрах отсюда, на речке, но ее уже давно нет, да и доехать туда нельзя, потому что дороги нет, а снег слишком глубокий, по степи не проедешь».

Позже, уже дома, он показал мне фотографию этой деревни: там была аллея и здания, которые выглядели совсем как немецкие.

На кладбище я положила на одну из могильных плит фотографию моего прадеда и стопку бумажных листов. На этих листах были истории моих родственников — исчезнувших, переселившихся, сосланных, разбросанных по свету и лишенных корней. Эти истории я придумала и записала сама: во-первых, потому что узнать их мне было не у кого, а во-вторых, потому что этим людям нужна была хоть какая-то история, которая сочетается с моей. Шел снег, и когда мы уезжали, фотографии с листками уже не было видно.

Неделю спустя я стояла в той самой церкви в Ульяновске, в которой деду выписали свидетельство из паспорта предков, и держала перед настоятелем его копию. «Неужели здесь раньше выдавали такие документы?» — удивлялся он.

Мы остановились перед алтарем, и мне вдруг смутно вспомнилась молитва, которую я часто слышала в детстве: «У тихой реки, в березовой роще цветут цветы. Я осеняю себя крестным знамением и гляжу на восток. Белая птица взлетает и несет с неба милость Господа».

Мне стало стыдно, потому что на мой западногерманский вкус это тогда звучало слишком патетично, слишком безвкусно. Мне стало стыдно, когда я вспомнила, как в мой первый приезд в Россию нам рассказали о том, что к почве — к земле — здесь относятся с благоговением, и это почитание меня очень тронуло. Мне стало стыдно, когда я вспомнила, что мой прадед точно так же говорил о земле — земле в той деревне, которую он покинул не по своей воле и которой больше нет на свете. Стыдно, потому что все разговоры о родной земле, откуда происходит человек, сразу же напоминали всем о нацистской идеологии «крови и почвы», хотя прадед имел в виду ту тоску, которую я теперь чувствую внутри себя, тоску по той земле, пейзажам, людям, музыке, языку и культуре, к которым он был так привязан. Мы тогда стыдились этого и оставили его один на один с этой тоской.

Дело даже не в обладании всеми этими вещами — русский язык вообще не подразумевает этой категории, ведь по-русски мы говорим, что вещь не принадлежит нам, а просто есть «у нас».

Дело в потерянных воспоминаниях. Писательница Ирина Либманн, дочь русской исследовательницы-германиста и немецкого коммуниста, уехавшего в Россию, в послесловии к своей последней книге формулирует это так: «Забвение — это тоже предательство, а предательство — это просто неблагодарность, первопричина всего, что когда-то пошло не так».

О фотографиях

Артём Уффельманн родился в 1982 году в Сибири. Его снимки церквей в бывших немецких приволжских деревнях сделаны с применением оригинальных объективов 1860-х годов в особой исторической техни�ке амбротипии — мокрого коллодионного процесса, появившегося как раз в те годы, когда строились запечатленные церкви: изображение наносится на стеклянные пластинки с помощью специальных химикатов, никакого «Инстаграма», никаких фильтров. Артём происходит из семьи поволжских немцев, к созданию этих черно-белых снимков, напоминающих первые моментальные фотографии, его вдохновил интерес к своим корням.