Viele Jahre lang habe ich mich gefragt, woher diese Sehnsucht kam. Ich konnte nicht einmal genau sagen, wonach. Wenn ich das Wort „Wolga“ hörte, kamen mir die Tränen. Dabei war ich doch im tiefen Westen der Bundesrepublik aufgewachsen. Russland, besser gesagt die Sowjetunion, war eine Terra incognita, über die in den Nachrichten hauptsächlich Angsteinflößendes zu hören war. Und nah am Wasser war ich auch nicht gebaut.

Und dann fand ich eines Tages einen Koffer auf dem Dachboden meiner Eltern. Eine Szene wie aus einem simpel gestrickten Roman: Ich suche alte Feldpost-Briefe von meinem Großvater und stoße in einem durch ein Schloss gesicherten Koffer aus gegerbtem Leder in einer ebenso ledernen Dokumentenmappe auf ein Dokument, das er aus diesem Land angefordert hatte, kurz vor dem Krieg. Eine Taufbescheinigung der Evangelischen Kirche Uljanowsk.

Diese Bescheinigung wiederum lag in einem Dokument, das die meisten Deutschen nach dem Krieg wohl zerrissen, verbrannt, auf jeden Fall aus ihrem Haushalt entfernt haben: einem Ahnenpass. Ein mehrfach aufklappbarer Faltbogen, der die arische Abstammung seines Besitzers belegen soll, eine Erfindung der NSDAP, man hatte seine Vorfahren einzutragen – mit Geburtsnamen, Geburtsort, Beruf und religiösem Bekenntnis. Mein Großvater hatte einen Nachnamen, von dem Kollegen sagten, dass er „irgendwie jüdisch“ klinge. Ich vermutete, dass er seine Religion wohl deshalb mit diesem amtlich beglaubigten Zusatzdokument belegen sollte, das in dem Klappbogen lag. Belegen musste, weil er heiraten wollte, und heiraten, das wusste ich, wollte er schnell, weil er zur Wehrmacht eingezogen werden sollte.

Aber nein, so war es nicht, es ging nicht um Religion. Es ging um Rasse.

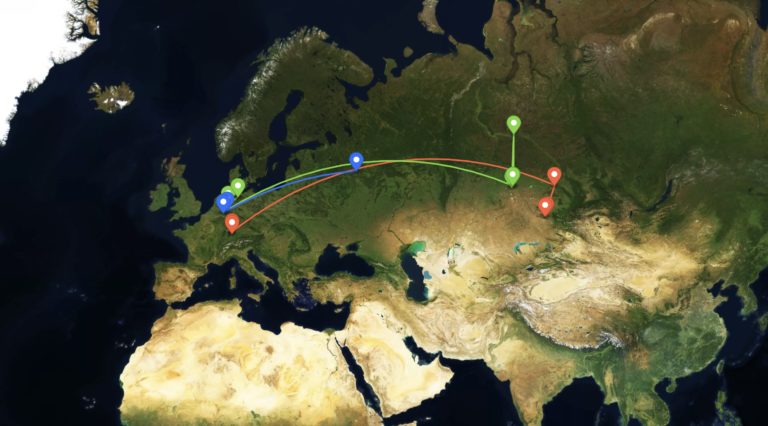

Mein Großvater sollte den Nachweis führen, dass er kein Slawe war. Denn in der Spalte „Geburtsort“ seines Vaters stand ein krakeliger Ortsname in Sütterlin – die Papiere wurden damals handschriftlich ausgefüllt – und dahinter, deutlich lesbar: Gebiet Samara. Das lag in der Sowjetunion und verwies auf den Landstrich an der Wolga, in dem offensichtlich sein Vater geboren wurde. Mein Urgroßvater Alexander, der jedes Jahr an Silvester Lieder in dieser märchenhaften Sprache gesungen hatte, die, wie mir erst später bewusst wurde, Russisch war. Lieder über einen Fluss, aus denen mich eine Melancholie anwehte, die sich schwer und kratzig wie eine Wolldecke auf meine Seele legte. Als ich alt genug war, um zu fragen, starb er.

Ich drehte das Dokument um, sah eine beglaubigte deutsche Übersetzung: Hiermit wird bestätigt, dass der Bürger Alexander H., getauft in Simbirsk, evangelischen Bekenntnisses ist.

Simbirsk, das 1924 in Uljanowsk umbenannt wurde, zu Ehren des Revolutionsführers, dessen Geburtshaus auf einem Hügel über der Wolga stand. Ein Dokument, das nun seinen Sohn, meinen Großvater, vor der Verhaftung bewahrte. Denn die Gemeinde in Simbirsk war eine Gemeinde von deutschen Einwanderern, die später zu „Russlanddeutschen“ erklärt werden sollten – in den beiden großen Kriegen. Ein Dokument also, das ihn vor Verhaftung bewahrte, ihn aber als Nicht-Slawe geeignet für den Einsatz in der Wehrmacht erscheinen ließ, die in Russland einmarschierte. Er war noch keine 20, als er an seine frisch angetraute Ehefrau schrieb: Gebe Gott, dass unser schönes Vaterland nicht untergeht!

Aber war das Land seines Vaters nicht Russland?

Meines Urgroßvaters Alexander, der mir diese rätselhafte Sehnsucht eingepflanzt hatte. Warum mir? Weil ich gern gesungen habe? Weil ich nach dem Krieg geboren war?

Meine Mutter, der meine Sehnsucht fremd war, schimpfte, wie ich, die ich das Schloss aufgebrochen hatte, „so despektierlich mit der Geschichte umgehen“ könne. Aber dann erzählte sie von Alexander, der, als sie ein kleines Mädchen war, auf sie aufpassen sollte. Mit Riesenschritten sei er davongeeilt. „Das Land ist groß“, habe er gesagt, am Ufer der Ruhr, und das kleine Mädchen vergessen. „Der war im Kopf immer an der Wolga“, sagte sie. Damit war das Thema Russland wieder beendet.

Aus dem Ahnenpass ließ sich herauslesen, dass die Familie spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Russland ausgewandert sein musste. In einem Stadtarchiv fand ich wertvolle Informationen über ihren deutschen Auswanderungsort, wo viele zum Protestantismus konvertiert seien. Ich las von Jahren, in denen die Ernte ausfiel, von wachsenden Abgaben an die Fürsten, Kindersterblichkeit, Seuchen.

Meine Vorfahren also, die den Anwerbern aus Russland und ihren Verheißungen eines besseren, freieren Lebens gefolgt waren … ausgerechnet nach Russland, hätte ich früher wohl gedacht. Was hatten die für Illusionen! Russland: Das war für uns Kinder des Kalten Krieges ein Synonym für Kälte und Grausamkeit. Jetzt erinnerte ich mich an meinen Urgroßvater, der, als er von den anderen Verwandten beim Wolgalieder-Singen unterbrochen wurde, anfing zu weinen wie ein Kind. Und wie er von meiner Urgroßmutter ins Schlafzimmer geschickt wurde, bis sich „seine Verrücktheit“ gelegt habe. Er muss krank vor Sehnsucht gewesen sein, die er mit niemandem teilen konnte, und die ich, ein Mädchen, das sich nach Nähe sehnte, aufsog, um ihm nah zu sein.

Einmal habe ich später auf einem Familientreffen nach Russland gefragt. „Schau dir die ganze Welt an, Mädchen“, sagte der Bruder meines Großvaters, der mit einer der letzten Gruppen russischer Kriegsgefangener nach Deutschland zurückgekehrt war. „Nur von Russland, da halt dich fern!“ Im Auffanglager Friedland hat ihn die Familie mit einer Buttercremetorte empfangen, die er allein verschlang, bis er sich übergab.

Dass die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hatte, lernten wir zwar in der Schule. Ich kannte die Eckdaten, aber emotional begriffen habe ich das damals wohl nicht. Meine Bilder vom Krieg – das waren Bilder vom Holocaust. Die Gaskammern, die Leichenberge, die bei mir ein Entsetzen hervorriefen. Ich wollte nicht länger deutsch sein, kein Teil dieses Landes, auf dem die Vergangenheit wie Mehltau lag. Der Krieg in der Sowjetunion weckte nicht die gleichen Gefühle. Denn die lag ja in der anderen Hälfte der Welt, der unerreich- und unvorstellbaren. Mit der Zweiteilung der Welt war auch die Erinnerung in zwei Teile zerfallen. Und mit der Erinnerung die Vorstellung, wie es sich anfühlt, Wurzeln zu haben.

Kann man etwas Heimat nennen, das von Propaganda vereinnahmt wurde? Auf beiden Seiten? Was ist der Deutschen Vaterland heißt ein in Deutschland oft zitiertes Lied. Der Dichter Ernst Moritz Arndt schrieb es 1815 vor der Völkerschlacht in Leipzig, er sah das Heil in einem Ende der deutschen Kleinstaaterei. 200 Jahre später sagt diesen Satz ein Mann, der wohl mein Großcousin ist. Eine Frage, die im heutigen Deutschland reflexartig auf Abwehr stößt, denn die Wortwahl erinnert an die NS-Sprache. Auch das ein Verbrechen der Nazis: die ideologische Aneignung der Sprache.

Heute glaube ich nicht mehr, dass es die russischen Heimatlieder meines Urgroßvaters waren, die auf die familiäre Abwehr stießen. Es war das Wort „Heimat“ selbst, seine emotionale Aufladung. Dieses Wort wurde bei uns nicht in den Mund genommen. In einer linksliberalen Akademikerfamilie ein, wie es neudeutsch heißt, No-Go. Von Heimat redeten nur die Franz-Josef-Strauß-Anhänger in Bayern.

Es ist kompliziert, meinem Großcousin zu erklären, woher diese sprachlichen Tabus kommen. Diese Wörter, die ihn gleich von der Mehrheitsgesellschaft trennen, den, wie es ebenfalls neudeutsch heißt: Biodeutschen.

Mein Großcousin heißt Waldemar, aber er konnte kaum Deutsch, als er aus Sibirien nach Westfalen kam. So fing ich an, Russisch zu lernen. Er hatte mich übers Internet ausfindig gemacht, wo ich in einem russischen Forum etwas über meine Recherche gepostet hatte. Ich wusste nicht, dass wir verwandt waren, aber er trug den Nachnamen meiner Muttersfamilie. Er brachte ein Familienbild mit, aufgenommen mit einer Plattenkamera in einem Studio in Moskau, darauf sein Urgroßvater, und der stand: neben meinem! Brüder seien sie gewesen, sagte er. Ein feierliches Bild von Männern mit Vollbärten und dreiteiligen Anzügen und von Frauen in langen Kleidern, Aufnahmedatum: 1913. Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der Deutsche und Russen zu Feinden machte.

Waldemar fragte, ob ich wüsste, wer die anderen Familienmitglieder auf dem Foto seien; wir fragten in der gesamten Verwandtschaft herum, niemand wusste eine Antwort. Er fragte weiter, er sei doch nach Deutschland übergesiedelt, um das herauszufinden. Um das Rätsel seiner Herkunft zu klären. Je weniger es sich über die Jahre klären ließ, desto mehr biss er sich daran fest. Er durchsuchte russische Archive, fand einmal ein Foto von einem Verwandten in der Trudarmija, rief mich an, glaubte an den Durchbruch. Und er stieß in Trudarmija-Akten auf den Namen eines Dorfes, das der Ursprung der Geschichte sein könnte. Das Dorf in der Oblast Samara, dessen Name dem schwer entzifferbaren Ortsnamen im Ahnenpass meines Großvaters glich. Seine eigene, wissenschaftliche Arbeit setzte er nicht mehr fort. Er hatte wenig Geld, und er betete oft. Die verschwundene Vergangenheit verschlang seine Zukunft.

Dann kamen weitere Verwandte, Nachfahren der Menschen auf dem Foto von 1913, die wir Russlanddeutsche nannten. Sie wussten nichts über die Familie. Sie waren wie Monaden, die auf unsere ebenso monadische biodeutsche Familie trafen. Die Neuen aus Russland sagten: Ich versteh nicht, warum ihr nicht ein bisschen stolz sein könnt auf dieses Land. Die Westfalen entgegneten: Den Stolz haben wir uns zum Glück abgewöhnt. Die Neuen schimpften: Ihr müsst aufhören, euch wegen des Krieges weiterhin so klein zu machen! Die Westfalen schimpften zurück: Ihr habt gut reden, ihr wart ja keine Deutschen. Keine Deutschen? empörten sich die Neuen. Warum sind wir denn dann verbannt worden? Ein Krieg war ausgebrochen zwischen den zwei Familienteilen, ein Krieg darum, wer mehr wegen seines Deutschseins gelitten hatte. Und wie man mit diesem Leiden umzugehen hatte: ob man es stolz wie eine Fackel vor sich her tragen sollte oder ängstlich-vorsichtig erst nach dem dritten Glas Wein davon anfing. Die Neuen verstanden nicht, dass man hier damit nicht so hausieren konnte.

Das einzige, worüber sich die getrennte Familie niemals stritt, war der Protestantismus. Der war ein Identitätsanker geblieben, auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Einer, der von der politischen, der rassischen Einordnung unberührt blieb. Den Fremdzuschreibungen, den nach den offiziellen Geschichtsbüchern konstruierten Identitäten. Das, weswegen die Vorfahren ausgewandert waren. Die feste Burg. Mein Urgroßvater ging auch in Deutschland zur Kirche, mein Großvater machte nach dem Krieg, über den er nie ein Wort verlor, Karriere in der Kirchenverwaltung. Meine Mutter wurde Theologin. Als alle Freunde und Bekannten um mich herum aus der Kirche austraten, blieb ich – ohne wirklich gläubig zu sein.

Dennoch überraschte es mich, dass ich schließlich ausgerechnet in einem Kirchenarchiv auf die Spur der anderen Menschen auf dem Foto stieß. Ich suchte Dokumente zu einer journalistischen Geschichte, die nichts mit Russlanddeutschen zu tun hatte. Es ging um Papua-Neuguinea, dessen eine Hälfte, was kaum jemand in Deutschland weiß, einmal eine deutsche Kolonie war, in der es auch eine evangelische Missionsstation gab.

Beim Durchblättern der „Lebenslaufbücher“ der Mission stieß ich auf zwei Bewerbungsschreiben mit ausführlichem Lebenslauf, unterzeichnet mit unserem Familiennamen. Nachdem ich die Handschriften in Sütterlin entziffert hatte, wurde mir bewusst, dass sie von Kindern des Urgroßvaters von Waldemar stammen mussten – den Neffen und der Nichte meines eigenen Urgroßvaters Alexander, der nie über seine Familie gesprochen hatte. Niemand hatte von dieser Familie in Russland erzählt. Es schien, als hätte er überhaupt keine Familie gehabt, keine Geschichte. Genauso, wie es auch Waldemar erschienen war.

Der Brief der Nichte war kein gewöhnliches Bewerbungsschreiben. Sie beschrieb, wie die ganze Familie aus dem Dorf in der heutigen Oblast Samara in die ganze Welt verstreut wurde, dessen Namen ich nun endlich deutlich vor mir hatte. Ein Datum stand da nicht. Aber es klang, als wäre es im Ersten Weltkrieg gewesen. Mit jeder weiteren Zeile in diesen Dokumenten zersplitterten vor meinen Augen die klaren Bilder meiner Welt, meiner Familie.

Drei Geschwister waren sie, die mit der Mutter aus dem Wolga- in ein Kosaken-Dorf im Ural verschleppt worden waren. Dort herrschte großer Hunger. Der Vater hatte, wie es klang, sich der Kollektivierung widersetzt und war verschwunden. Nach zwei Jahren wurde die Restfamilie von einer schwedischen Hilfsorganisation ins Deutsche Reich geschmuggelt. Im Ruhrgebiet, wo sie Arbeit im Bergbau fanden, war es die Weltwirtschaftskrise mit der Inflation, die ihre neue Existenzgrundlage vernichtete. Und so bewarben sich die beiden Geschwister für den Missionsdienst mitten im Pazifik. In Papua-Neuguinea wurden sie nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von australischen Truppen, die den Engländern beistehen wollten, gefangen genommen, und in ein Internierungslager in Australien gesperrt. Die Schwester durfte nach Neuguinea zurückkehren, sie hatte einen Missionar geheiratet. Der Sohn ihres Bruders hat später am anderen Ende der Welt – in Paraguay – die Tochter von russlanddeutschen Mennoniten geheiratet. Sie waren aus einem Dorf am anderen Ufer der Wolga vertrieben worden und dem Ruf der Regierung Paraguays gefolgt – ähnlich wie einst ihre Vorfahren der russischen Zarin – Land im Gran Chaco, dem Hitzepol Südamerikas, urbar zu machen. Ich habe sie einmal getroffen. Danach dachte ich: Diese Russlanddeutschen sind doch echte Pioniere! Und wollte dazugehören.

Als ich Waldemar vorschlug, in das Dorf unserer Vorfahren zu fahren, fand er Gründe, warum er nicht mitfahren konnte. Ich glaube, er hatte Angst. Ich wäre froh, wenn ich meine eigene Angst wahrgenommen hätte, denn als ich die Suche nach den Verschwundenen meiner Familie in Russland fortsetzte, verschwand ich selbst. Die Person, die ich gekannt hatte, die Westdeutsche mit der bürgerlich-wohlstandsgesegneten Vorstadtkindheit begann sich aufzulösen. Ich versank in eine tiefe Trauer, die mich an meinen Urgroßvater erinnerte. Dann in eine brennende Wut, die mich an seinen Sohn erinnerte. Du kannst doch unmöglich Gefühle im Körper haben, die nicht deine sind, dachte ich, zog um, fühlte mich nirgendwo zu Hause. Ein Psychologe erzählte mir von transgenerationalen Traumata. Ich las alles, was ich dazu in die Finger bekommen konnte, sogar Karl Marx, der im 18. Brumaire des Louis Bonaparte schrieb: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Genau so fühlte es sich an: Die Vergangenheit drückte auf mein Gehirn.

Und dann stand ich eines Tages in Russland, Oblast Samara, auf einem verschneiten Stück Steppe, das früher ein Friedhof war. Der Mann, der mich hergefahren hatte, nahm einen Spaten und schaufelte den Schnee rund um einen kahlen Baum beiseite. Und da lagen vier Grabsteine mit deutschen Inschriften. Der Mann war Russlanddeutscher, er war nach vielen Jahren der Verbannung und eines anderen Lebens in Sibirien hierher zurückgekehrt, in eine Kleinstadt in der Oblast Samara. Zur Begrüßung hatte er mir das Dokument gezeigt, in dem stand, dass seine Mutter und er repressiert worden waren.

Wahrscheinlich seien das Grabsteine aus dem Dorf, das ich suche, sagte er. Das habe sich etwa 20 Kilometer von hier befunden, an einem kleinen Fluss. Aber das stehe nicht mehr und hinfahren könne man auch nicht, denn es gebe keine Straße, und der Schnee sei zu hoch, um weiter hinauszufahren in die Steppe.

Später zeigte er mir in seinem Haus ein Foto von diesem Dorf, in dem es eine Allee gegeben hatte und Häuser, die aussahen wie Bauernhöfe in Deutschland.

Noch auf dem Friedhof hatte ich ein Foto von meinem Urgroßvater genommen und es zusammen mit einem eingerollten Papierbündel auf einen der Grabsteine gelegt. Auf den Blättern standen die Geschichten der Verschwundenen, Losgewanderten, Vertriebenen, Verstreuten und Entwurzelten meiner Familie, die ich erfunden und aufgeschrieben hatte, weil es niemanden gegeben hatte, den ich fragen konnte. Erfunden hatte, weil sie doch eine Geschichte brauchten, an die ich anknüpfen konnte. Als wir wieder aufbrachen, war alles von Schnee bedeckt.

Eine Woche später stand ich genau in jener Kirche in Uljanowsk, von der die Bescheinigung im Ahnenpass meines Großvaters stammt, und zeigte dem Pfarrer eine Kopie. „So etwas wurde damals hier ausgestellt?“, fragte er.

Wir standen vor dem Altar, und da fiel mir dieses Gebet ein, ich musste es in meiner Kindheit gehört haben, ich wusste nicht, ob ich es richtig behalten hatte: „An einem stillen Fluss, in einem Birkenhain, da blühen die Blumen. Ich bekreuzige mich und blicke nach Osten. Ein weißer Vogel fliegt auf und bringt vom Himmel die Gnade Gottes.“

Ich schämte mich, weil so etwas in bundesrepublikanischen Ohren so pathetisch, ja, kitschig klang. Und schämte mich weiter, als ich daran dachte, wie ich auf meiner ersten Reise in Russland gehört hatte, dass der Boden, die Erde, heilig sei, und diese Heiligung mich sehr berührt hatte – und weil ich daran dachte, dass auch mein Urgroßvater so geredet hatte über diesen Boden; den Boden in dem Dorf, das er nicht freiwillig verlassen hatte und das es nun nicht mehr gibt. Schämte mich, weil doch das Reden über den Boden, mit dem ein Mensch verwurzelt ist, sofort den Gedanken an „Blut und Boden“ weckte, dieses ideologische Schlagwort der Nazis. Dabei ging es ihm um eine Trauer, die ich heute in mir spüre, die Trauer über den Verlust von Verbundenheit – mit dem Boden, der Landschaft, Menschen, Musik, einer Sprache, einem kulturellen Raum: Aus Scham hatten wir ihn damit allein gelassen. Aber es ging doch nicht um das Besitzen, in der russischen Sprache ohnehin nicht, da sind die Dinge wortwörtlich nur „bei einem“. Doch worum geht es? Um die verlorene Erinnerung, von der die Schriftstellerin Irina Liebmann, Tochter eines nach Russland ausgewanderten deutschen Kommunisten und einer russischen Germanistin, im letzten Satz ihres letzten Buches sagt: „Vergessen ist auch ein Verrat. Und Verrat, das ist einfach die Undankbarkeit. Die heiße Wurzel von allem, was schief lief.”

Über die Bilder

Fotograf Artjom Uffelmann, geboren 1982 in Sibirien, nahm die Kirchen der ehemaligen deutschen Gemeinden an der Wolga über ein besonderes, historisches Verfahren auf: mithilfe der Ambrotypie, auch Kollodium-Nassplatten-Verfahren genannt. Es kommt aus der Zeit, in der die Kirchen an der Wolga gebaut wurden, und er benutzt originale Objektive aus dem Jahr 1860. Die Bilder entstehen auf Glasplatten durch Zugabe spezieller Chemikalien, kein Instagram, kein Filter. Eher entspricht es frühem Polaroid in Schwarz-Weiß, mit dem er seinen wolgadeutschen Vorfahren nachspürte.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)