Fotografien und Fotoalben sind Zeugnisse vorweggenommenen Erinnerns. Manche stützen Familienerzählungen, andere haben eine intensive persönliche Bedeutung. Die Aufnahmen in Familienalben folgen oft ähnlichen Mustern, zeigen sie doch besondere Momente und Stationen im Lebenslauf, Familienfeste und Treffen mit Freunden. Die Bilder sind privat, folgen mit dem, was sie zeigen, aber auch verbreiteten Konventionen – sei es bei den Anlässen, den gewählten Motiven oder Posen. Gerade deshalb sind sie ebenso Zeugnisse kollektiver Erfahrungen. Hinter jedem einzelnen Menschen auf den Fotos können wir die vielen erahnen, die ähnliches erlebten. Nehmen wir wolgadeutsche Familienfotos zur Hand, so wird eines deutlich: Russlanddeutsche Familienfotos sind zugleich sowjetische Familienfotos.

Für dekoder haben die vier Familien Paul, Epp, Vilman und Frank ihre Alben herausgeholt: Die ausgewählten Stimmen, Bilder und Dokumente zeugen von ihren persönlichen Erlebnissen in einem Land, das es nicht mehr gibt, und in einer Zeit, die weit zurückzuliegen scheint. Wie viele andere Russlanddeutsche, leben auch alle diese Familien mittlerweile in Deutschland. Hier rufen sie Momente aus ihrem früheren sowjetischen Leben wach, vom Dienst an der Waffe, dem Pilzesammeln bis zur Rehabilitierung nach der Deportation von 1941.

Diese sowjetische Identität wird jedoch in der Eigen- wie Fremdwahrnehmung Russlanddeutscher heute teilweise ausgeblendet. Auch im Zusammenwirken mit bundesdeutschen Einwanderungsbestimmungen und einem daraus resultierenden Legitimationsdruck etablierte sich stattdessen eher eine russlanddeutsche „Leidensgeschichte“.

Die Fotos jedoch sind weit weg von Opferdiskursen und Heimattümelei: Es sind Bilder und Geschichten aus den heute „vergessenen Jahrzehnten“ 📖 , in denen sich die meisten Russlanddeutschen im sowjetischen Alltag ��– erfahrener Repression und Diskriminierung zum Trotz – eingerichtet hatten.

O-Ton Alexander Paul

Pilze sammeln und Ausflüge in die Natur, sogar als glücklicher Besitzer einer Datscha, das wurde gerade in den 1970er Jahren für immer mehr Sowjetbürger erschwinglich. Hier konnte man abschalten, Schaschlik braten und feiern. Die gesammelten Pilze wurden eingelegt oder getrocknet und ergänzten den oft eher eintönigen winterlichen Speiseplan. Diese Aufnahme eines Familienausflugs stammt aus dem Jahr 1975, und Familienvater Alexander Paul spricht vom Auto und den Pilzen; sie stehen symbolhaft für den Ausflug der Familie. Der heute 83-Jährige erklärt dazu auf Russisch auch, er habe 30 Jahre in derselben Fabrik gearbeitet. Das Auto sei eine Prämie gewesen – die aber trotzdem bezahlt werden musste. Das war damals kein Widerspruch, auch wenn es so scheint: Die Belohnung bestand vielmehr in einer verkürzten Wartezeit bis zum Erhalt des Wagens. Denn in der auf das Kollektiv ausgerichteten Sowjetunion waren Privatautos zunächst gar nicht vorgesehen. Als deren Produktion dann ab Mitte der 1960er Jahre doch gefördert wurde, kam es zu langen Wartelisten, weil die Nachfrage immer größer war als das Angebot. Familie Paul war im sowjetischen Wohlstand angekommen: Die Aufnahme ist meilenweit von Klischees ärmlicher russlanddeutscher Rückständigkeit entfernt.

Der unbekannte Fünfte: Alexander Paul identifiziert auf dem Foto sich selbst, seine Frau, den Sohn und den Neffen. Wer das Foto gemacht hat, bleibt wie so oft ein Geheimnis.

O-Ton Andreas Epp

Der Lehrer dieser Schulklasse hat in den 1960er und 1970er Jahren in Barnaul studiert, das ist im Gebiet Altai. Hier bestand bis Oktober 1938 ein deutscher nationaler Rajon mit eigenen Schulen. Dieser wurde im Zuge der Stalinschen Säuberungen aufgelöst und die Schulen in „Sowjetschulen gewöhnlichen Typs“ umgewandelt. Die Aufnahme zeigt die Klasse, die er nach dem Abschluss als allererste übernahm: Er heißt Andreas Epp, und er betont, dass er der erste deutsche Geschichtslehrer seiner Gegend war, „damals noch eine Seltenheit.“ Nach Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges 1941 standen alle Deutschstämmigen unter Verdacht der Kollaboration und wurden zwangsumgesiedelt, meist nach Zentralasien oder Sibirien, ohne Recht auf Rückkehr.

Erste Lockerungen gab es ab 1954, aber ein Studium kam noch lange nicht in Frage: Die Wolgadeutschen wurden erst 1964 (teil)rehabilitiert, das Verbot der Rückkehr fiel 1972. An seiner Schule, in einem kleinen Mennonitendorf im Altai, aus dem er selbst kam, unterrichteten sonst nur russische Lehrer. Schwer sei es für ihn gewesen, die Prüfungen zu bestehen und sich diesen Berufstraum zu erfüllen. Russlanddeutsche waren bis zum Ende der Sowjetunion von vielen Studiengängen wie Jura, Journalistik oder Medizin ausgeschlossen, und in allen Fächern wurde ihre Zahl durch ein Quotensystem beschränkt.

Als das Foto entstand, war Andreas Epp noch sehr jung, gefühlt kaum älter als seine Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe: Die drei Mädchen tragen die damals üblichen braunen Wollkleider mit den schwarzen Schürzen und weißen Krägen, vier der sieben Jungen tragen ebenfalls die Schuluniform, den 1962 eingeführten grauen Anzug. Die Haarschnitte der Jungen lassen die ärmliche, ländliche Region deutlich erkennen.

Übrigens etwas typisch Sowjetisches: Die Kinder blicken freundlich, aber mit dem für den offiziellen Fototermin angemessenen Ernst in die Kamera. Lächeln war nicht üblich, vor allem nicht für repräsentative Fotos. Ein vor sich hergetragenes Lächeln oder Grinsen, wie es Westeuropäer oder Nordamerikaner oftmals pflegen, gilt (auch heute noch weit verbreitet) als dümmlich. Man zeigt in der Öffentlichkeit keine Emotionen.

O-Ton Ljudmila Paul

Ferienarbeit in entlegenen Gegenden? Aber gern! In der Sowjetunion war es gang und gäbe, Studenten für die Sommerferien zu Arbeitseinsätzen in strukturschwache Gebiete zu schicken, um sie mit anpacken zu lassen. Zum Beispiel in Dörfern und Kolchosen, speziell in den 1950er Jahren auch in den zentralasiatischen Steppen im Zuge der sogenannten Neulandgewinnung. Für die zuvor hierhin umgesiedelten Wolgadeutschen brachten diese Kampagnen Investitionen in die Infrastruktur und die Möglichkeit, sich als Landwirtschaftsexperten und Kenner der Gegend hochzuarbeiten.

Das Foto zeigt eine Momentaufnahme aus einem sowjetischen Workcamp. Zu sehen ist ein Fass mit der Aufschrift LSSO Sary-Аrka 1986. Die Abkürzung LSSO bedeutet übersetzt „sommerliche studentische Bau-Brigade“, die offizielle Bezeichnung für diese organisierte Form bezahlter Ferienarbeit. Mit dabei im Jahr 1988 war Ljudmila Paul als junge Frau. Das Foto zeigt ihre Gruppe in Ostkasachstan beim Abdecken eines Getreidespeichers. Auf Russisch berichtet Ljudmila Paul vor allem, wie der Speicher aus Holzbalken, Lehm und Stroh gebaut wurde. Der Leiterwagen diente dem Transport der Baumaterialien und der Studenten selbst.

Viele andere Bilder aus dieser Zeit, etwa von fröhlichen jugendlichen Gruppen mit Gitarre, zeigen den Anreiz der Einsätze fern von Zuhause mit Lagerfeuer-Romantik und Ferienstimmung. Dieses Stück Freiheit haben sich die Studierenden mit ihrer körperlichen Arbeit erobert. Auf dem Höhepunkt Mitte der 1980er Jahre sollen über 800.000 an solchen Einsätzen mitgewirkt haben, darunter auch an prestigeträchtigen Großprojekten, wie etwa dem Bau der Baikal-Amur-Magistrale (BAM).

O-Ton Ljudmila Paul

Wir bleiben in den Sommerferien: Was hier filmreif und wie eine Szene aus dem Sci-Fi-Stoff Kin-dsa-dsa! anmutet, hat in Wirklichkeit einen wenig fantastischen Hintergrund: Mitten in der kasachischen Steppe sitzt eine Gruppe Technikstudenten vor dem Trümmerteil einer Raumkapsel. Das Erinnerungsfoto vom Ende der 1980er Jahre zeigt die Männer einer studentischen Brigade, die in den Sommerferien im Arbeitseinsatz zum Häuserbau in den Steppenregionen war. Dort, fernab von Groß- oder Monostadt, befanden sich auch die sowjetischen Raumfahrtbasen. Trümmer wie Raketenteile und Landekapseln wurden nicht immer geborgen und sorgten hier nun bei den jungen Leuten für Aufregung, denn die sowjetische Raumfahrt war das Prestigeprojekt der 1960er Jahre, und hier kamen sie in ihren freien Stunden nach getaner Arbeit mitten in der Wildnis mit den Träumen ihrer Kindheit in Berührung. (Russlanddeutsche hätten aber keine Kosmonauten werden können, da ihnen die entsprechenden Studiengänge verschlossen waren …)

Ljudmila Paul, die Erzählerin, die dieses Bild im Familienalbum hat, spricht für ihren verstorbenen Mann Eugen Paul, der mit seinen Kommilitonen diesen Moment unbedingt visuell einfangen wollte.

O-Ton Ehepaar Frank

Das Foto zeigt ein Hochzeitspaar, das sich auf dem sowjetischen Standesamt, dem ZAGS, gerade in das Eheregister einträgt. Vor allem seit den 1970er Jahren sollten solche Zeremonien dem Anlass mehr Feierlichkeit verleihen, und die Aufnahme entspricht dem damals üblichen Protokoll. Einem Protokoll, das in ganzen Broschüren für die Standesämter und die Paare sogar empfohlen worden war: Die Braut trägt ein weißes Spitzenkleid mit einem Schleier, der auf der aufgetürmten Frisur befestigt ist. Im linken Arm hält sie Blumen. Der Bräutigam im dunklen Anzug wirkt schüchtern. Statt eines Einstecktuchs hat er sich eine große weiße Rosette angeheftet.

Das Ehepaar Frank erzählt zu den Bildern über die Hochzeit auch, dass es sich am 1. Mai kennengelernt hat, an einem der größten sowjetischen Feiertage. Der 1. Mai galt im Kalten Krieg aus westlicher Perspektive immer als der Tag, an dem die Bürger der sozialistischen Länder gezwungen waren, bei den staatlich verordneten Demonstrationen mitzumarschieren: ein Sinnbild der Diktatur. Die neuere Forschung legt hingegen den Fokus auf die Alltagsqualitäten der Feiertage, auf die Abwechslung vom Arbeitsalltag, auf die Geselligkeit und einen ganzen Tag mit Freunden und Familie zum Feiern. Daran erinnern sich viele gerne zurück: Die Feiertage sind Teil der Sowjetnostalgie. In der Erinnerung des Hochzeitspaares ist der 1. Mai der windige Vorbote des Frühlings und der Liebe.

O-Ton Andreas Epp

Die Rekrutenzeit war oft eine gnadenlos harte Zeit. Meist gleich nach dem Schulabschluss eingezogen, dienten die Wehrpflichtigen im Heer über zwei Jahre, in anderen Regimentern wie Marine oder Grenztruppen weit länger. Für Andreas Epp hat dieses Foto als Erinnerung an diese Zeit eine intensive Bedeutung: Er sieht darin den Tag seiner „zweiten Geburt“. Die Aufnahme entstand im Jahr 1970 in seinem ersten Jahr als Rekrut.

Er berichtet, dass die Rekruten in voller Montur einen Fluss durchschwimmen mussten und dass er beinahe ertrunken wäre, hätte ihn nicht ein russischer Kamerad gerettet. Auf Deutsch geht er beim Erzählen detailliert darauf ein, dass drei der acht Rekruten auf dem Bild Deutsche seien. Dadurch wird spürbar, wie wichtig es ihm ist zu betonen, dass er als deutscher Rekrut von einem russischen Kameraden gerettet wurde. Beim Militärdienst war er erstmals weg von seinem russlanddeutschen Dorf, und so wie er erzählt, deutet sich an, dass er eigentlich befürchtet hatte, ausgegrenzt zu werden. Stattdessen fand er (3.v.l.) unerwartet einen Freund (3.v.r.), mit dem er bis heute verbunden ist.

O-Ton Olga Vilman

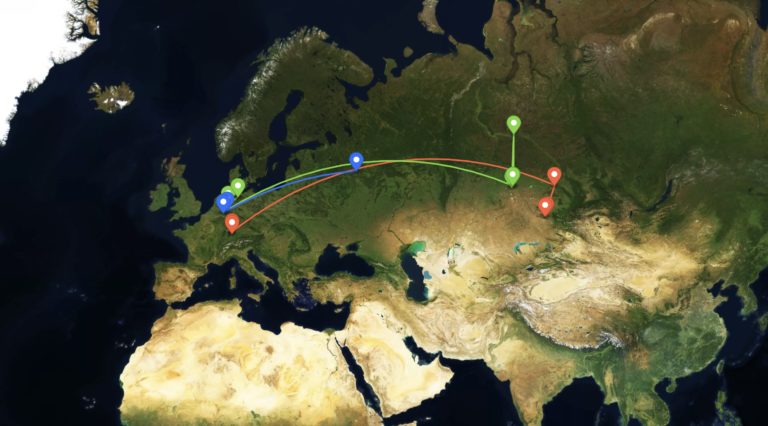

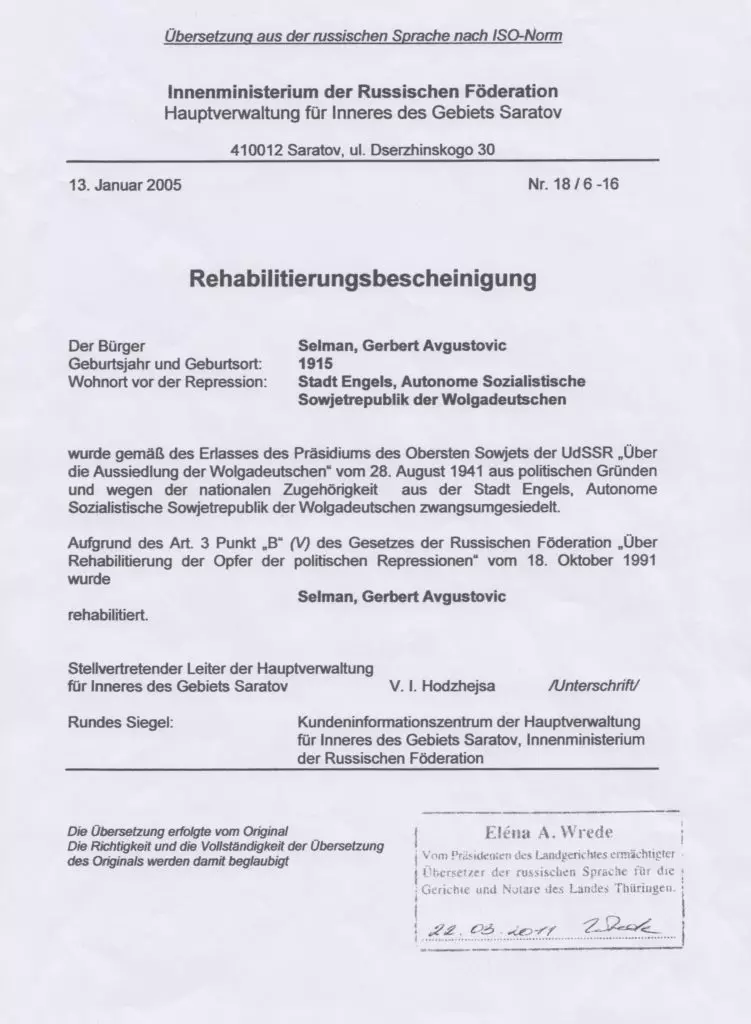

Die Geschichte von Olga Vilmans Großvater zeugt von der großen Kränkung, die den Russlanddeutschen allein wegen ihrer Herkunft widerfuhr: Sie wurden 1941 aus der Wolgaregion nach Sibirien, Kasachstan und Zentralasien deportiert und damit für den deutschen Überfall auf die Sowjetunion bestraft, ohne Schuld zu haben und ohne sich wehren zu können. Auch die späte Rehabilitierung der Deportierten kann diesen Schmerz nicht tilgen, den über Generationen bis heute viele Russlanddeutsche weiterempfinden, da die Kinder im Bewusstsein um das Schicksal der Großeltern und Eltern aufwuchsen. Die Dokumente sind die wenigen, zarten Denkmäler dieses Schmerzes – und einer Vergangenheit, über die zu Zeiten der Sowjetunion innerhalb der Familien oft geschwiegen wurde. Eine Erfahrung, die auch Olga Vilman gemacht hat. Ihre Kindheit und Jugend waren ganz und gar sowjetisch geprägt. Erst 1986 erfuhr sie, dass ihr Großvater eigentlich ein Deutscher war – da war sie gerade 16 Jahre alt geworden.

Protokolle/Audio: Jessica Paul, Lea Pörtner, Olga Vilman, Katharina Wulf

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)