Am 5. März 2023 ist Stalins 70. Todestag. Kurz zuvor hat Ira Peter, deren Großeltern unter dem Diktator deportiert worden waren, das Stalinmuseum im georgischen Gori besucht. Hier schreibt sie über die schwierige Aufarbeitung in Georgien, über Stalinkult und Propaganda in Russland – und was das alles auch mit ihr und ihrer Familie zu tun hat.

„Stalin, naja, da war nicht alles schlecht, er hat die Sowjetunion auch zu einer Weltmacht gemacht“, sagt er beiläufig bei einem Familienessen. Ich bin entsetzt: Hat mein Onkel das gerade wirklich gesagt? Mein russlanddeutscher Onkel? Mit dem ich so oft darüber gesprochen habe, was Stalin seinen Eltern, meinen Großeltern also, angetan hatte? Hunger, Enteignung, Deportation, Gulag, Tod. Mir bleibt der Bissen buchstäblich im Hals stecken. Wie kommt es, dass Stalin heute wieder gesellschaftsfähig ist bei Menschen wie meinem Onkel, deren Familien in der Sowjetunion selbst unter dem Massenmörder gelitten hatten? An diese Szene am Esstisch meiner Familie vor einigen Monaten muss ich denken, als ich das Stalin-Museum im georgischen Gori besuche.

Freunde berichteten mir von diesem sonderbaren Museum in Gori, wo der wohl berühmteste Georgier 1878 als Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili geboren wurde. Ich will es selbst sehen. Mit dem Bau des pompösen Museums und einer Art Pavillon, der das kleine Häuschen, in dem Stalin zur Welt kam, überdacht, hatte man noch zu Lebzeiten des Diktators begonnen. Eröffnet wurde das Museum aber erst 1957, vier Jahre nach seinem Tod. Seitdem wurde die Hauptausstellung mehrfach aktualisiert, zuletzt 1985. „Damals wurden Palmen und weiche Sessel aus den Ausstellungsräumen entfernt. Das war nicht mehr zeitgemäß“, sagt Laryssa, die uns durchs Museum führt. Sie scheucht uns durch einen riesigen Raum mit hohen Decken und dunklen Wänden voller Stalingemälden. Dabei trägt sie in einem beeindruckenden Tempo Stalins Biografie vor, richtet immer wieder ihren grünen Kuli auf Glasvitrinen und sagt Dinge wie: „Schaut, wie schön seine Handschrift war.“

Dass Millionen von Menschen in Stalins Arbeitslagern zu Tode kamen, um die im internationalen Vergleich hinterher hinkende Industrialisierung im Land voranzutreiben, bleibt in der Ausstellung unerwähnt. Ebenso die Enteignungen und Zwangsumsiedlungen, von denen zahlreiche ethnische Minderheiten betroffen waren – auch rund eine Million Russlanddeutsche. Über den Großen Terror unter Stalin, die Säuberungen, bei denen 1937 und 1938 rund 700.000 Menschen, darunter auch mein Großvater, zu Unrecht eingesperrt oder ohne Gerichtsurteil ermordet wurden, erfahren Besucher nur auf Nachfrage. Die meisten interessieren sich dafür ohnehin nicht, sagt Laryssa, als ich mit einer Frage ihr Geratter unterbreche. In der Ausstellung befinden sich außer uns zwei Gruppen aus den Vereinigten Emiraten und Pakistan – Länder, aus denen laut der Museumsführerin in den vergangenen Jahren vermehrt Besucher kommen. Einige machen Selfies neben den vielen Stalinstatuen oder blicken gelangweilt auf das Handy, während ihr Führer auf Englisch von den romantischen Gedichten Stalins schwärmt.

Das Museum scheint aber nur auf den ersten Blick ein Relikt der zerfallenen Sowjetunion zu sein. Vielmehr steht es für die ambivalente Aufarbeitung der Stalinzeit in Georgien. Diese Chance der Aufarbeitung habe Georgien, eine der 15 Sowjetrepubliken, auch nach seiner Unabhängigkeit 1991 verpasst, sagt Irakli Khvadagiani, Vorstand des Soviet Past Research Laboratory (SovLab) – eine georgische NGO, die Verbrechen der Stalinzeit dokumentiert und darüber aufklärt. Zunächst forderte der Bürgerkrieg um die Provinzen Abchasien und Südossetien die Aufmerksamkeit. Später widmete sich die Regierung dem wirtschaftlichen Aufbau des Landes. Wichtige Teile von Archiven fielen nicht näher untersuchten Bränden zum Opfer. Ähnlich wie in Russland waren die Machthaber in Georgien nach Zusammenbruch der Sowjetunion nicht an einer Aufklärung interessiert. Belastende Informationen hätten ehemaligen Parteifunktionären und noch immer mächtigen Menschen der Elite die Karriere gekostet.

Ambivalente Aufarbeitung

Erst unter dem prowestlichen Micheil Saakaschwili, der ab 2004 Präsident des Landes war, verschwanden per Gesetz Stalin-Statuen und andere Symbole der Sowjetdiktatur aus dem öffentlichen Raum. Damals entstand in Tbilissi ein Museum über die „sowjetische Okkupation“ und aus dem Stalin-Museum in Gori sollte ein Ort werden, der über den Stalinismus informiert. Doch als die Oppositionspartei Georgischer Traum 2012 das Regieren übernahm, kamen die Pläne wieder vom Tisch. In Gori ignoriert die Stadtverwaltung bis heute das Bestreben zahlreicher Anwohner, die Stalin-Allee, in der sich das Museum befindet, umzubenennen. Noch immer ist Georgischer Traum Regierungspartei. Sie gilt als kremlnah und soll ein Machtwerkzeug des Parteigründers und Oligarchen Bidsina Iwanischwili sein, der sein Vermögen in Russland gemacht hatte. Die georgische Regierung behindere laut Khvadagiani die Arbeit der Zivilgesellschaft und will beispielsweise SovLab in diesem Jahr zu einem sogenannten „feindlichen Agenten“ erklären. Das würde die Arbeit der NGO, die ohnehin keine Unterstützung von staatlicher Seite erhält, weiterhin erschweren.

Einen kleinen Versuch, auch den Stalinismus in die Ausstellung einzubinden, sehen wir am Ende unserer Führung: Seit kurzem befindet sich neben der Treppe im Erdgeschoss ein nachgebauter Verhörraum, wie er unter Stalins Terrorherrschaft genutzt wurde. Das Museum habe seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Druck bekommen, vor allem vom polnischen Ministerpräsidenten, so Laryssa. Ausführliche Informationen zu Opfern des Stalinismus fehlen aber auch hier. „Uns allen ist bewusst, es war ein totalitäres System. Wir versuchen ein bisschen aufzuklären“, sagt Laryssa. Aber Mittel und das Knowhow fehlten, um das Thema adäquat aufzuarbeiten und entsprechend zu präsentieren. Dabei ist das Museum die wichtigste Einnahmequelle der Stadt und das am besten besuchte Museum des Landes, erfahre ich von SovLab. So ist das Museum in Gori Sinnbild für die Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit des Landes, das einen Anschluss an Westeuropa und die USA sucht und sich gleichzeitig geschichtlich, wirtschaftlich und politisch nicht vom Nachbar Russland lösen kann.

Stalinkult und Kreml-Propaganda

Obwohl der Diktator bei seiner Vernichtungspolitik auch mit dem eigenen Volk kein Erbarmen hatte, bewerteten ihn rund 40 Prozent der älteren Georgier in Meinungsumfragen positiv. Sowjetische Prägung, mangelnde Aufarbeitung und ein zweifelhafter Nationalstolz auf den berühmtesten Sohn des Landes – es ist eine Mischung aus mehreren Faktoren, die zu dieser Zahl beiträgt. Im offiziellen Geschichtsbild Russlands steht Stalin ganz offiziell bis heute vor allem für imperiale Größe – und die starke Hand eines Führers. So wurden die „positiven Seiten“ der Sowjetzeit auch zum Kern der Kreml-Propaganda. Seite um Seite ließ Putin die Geschichte seines Landes, aber auch die der ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine, umschreiben und machte eine auf Fakten basierende Erinnerungsarbeit in seinem Land unmöglich. 2021 wurde schließlich die Menschenrechtsorganisation Memorial International verboten, die sich seit der Perestroika um Aufklärung der stalinistischen Verbrechen bemüht.

Spiel mit Emotionen

Vor allem das russische Staatsfernsehen verbreitet seit Jahren eine beschönigte Version der Sowjetunion und überzeugt damit auch russischsprachige Menschen in Deutschland – wie meinen Onkel. Auch wenn ich ihn mir kaum in einem T-Shirt mit Stalins Konterfei vorstellen kann, wie ich es im Museumsshop neben Jutebeuteln und anderen Souvenirs kaufen könnte, fürchte ich: Die Ausstellung würde die neuerdings romantisierte Vorstellung meines Onkels von der Sowjetunion nähren. Dabei war er früher sehr geschichtsinteressiert und kritisch in Bezug auf die Sowjetunion, deren Ende unter Gorbatschow er begrüßte. Er ist aus meiner Sicht ein Paradebeispiel dafür, wie wirksam die Kreml-Propaganda ist, die mit den positiven Erinnerungen meines Onkels an seine Jugend, die er zufällig in der Sowjetunion erlebte, spielt. Gleichzeitig befeuert die Propaganda in ihm das Gefühl, das Putin mit dem Westen und dem Zerfall der Sowjetunion verbindet: Demütigung. Was mir trotzdem Hoffnung gibt: Die meisten Russlanddeutschen lassen sich durch Putins Märchen von einer schillernden Sowjetzeit nicht manipulieren.

Putins Version der Geschichte findet auch in Georgien mehrheitlich keinen Anklang. Der Fünf-Tage-Krieg 2008 zwischen Russland und Georgien ließ die noch frischen Wunden der Vergangenheit – mit Russland als führender Nation innerhalb des Sowjetverbundes – wieder aufreißen. Seit 2008 sind tausende russische Soldaten in Südossetien und Abchasien stationiert. Die Grenze zwischen dem von Russland de facto kontrollierten Gebiet und Georgien verläuft nur wenige Autominuten von Gori entfernt. Antipathien gegen Russland sind in Stalins Geburtsstadt deshalb vielleicht sogar ausgeprägter als im Rest des Landes. Denn die Kämpfe vor fünfzehn Jahren fanden unter anderem direkt in Gori statt. Museumsführerin Laryssa flüchtete damals mit ihrer Familie in die 60 Kilometer entfernte Hauptstadt Tbilissi.

Weg vom Standardtext

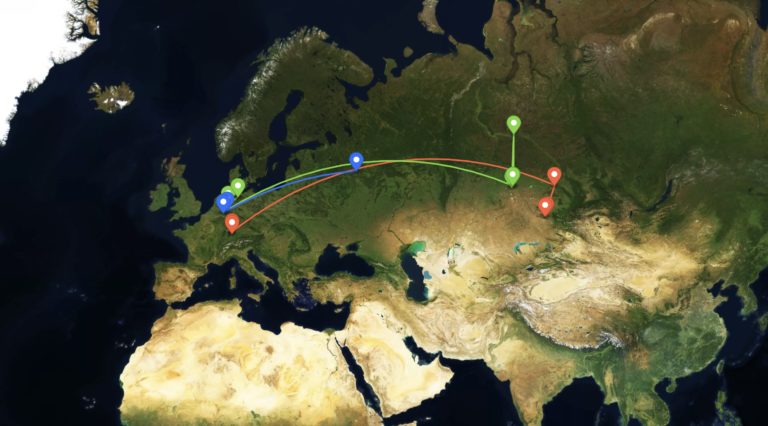

Im Laufe unserer Führung ist sie von ihrem Standardtext zum Museum zunehmend abgewichen. Schnell stellte sich nämlich heraus, dass sie aus der Nähe von Shytomyr stammt, aus derselben Region in der Ukraine, wo meine Großeltern bis zu ihrer Deportation nach Kasachstan 1936 gelebt hatten. Wir sprechen viel über den Holodomor in der Ukraine, die von Stalin künstlich herbeigeführte Hungerkatastrophe Anfang der 1930er Jahre. Ihre ukrainische Familie war davon genauso betroffen wie meine russlanddeutsche. Sie sagt, wenn sie merke, dass die Besucher Interesse an Geschichte haben, erzähle sie ihnen ausführlich all das, was sie im Museum nicht sehen können. Das stimmt mich etwas versöhnlich mit diesem absurden Ort. Zumal sie als Historikerin uns mit ihrem breiten Wissen zur Sowjetunion jenseits jeglicher Propaganda überzeugt. Dass Laryssa ausgerechnet mit diesem beruflichen Hintergrund an einem Ort des Personenkults arbeitet, erscheint mir widersprüchlich. Und angesichts einer Arbeitslosenquote von 30 Prozent im Land trotzdem nachvollziehbar. Zumal Männer und Frauen in ihrem Alter, die noch zu Sowjetzeiten ausgebildet wurden, heute in Georgien kaum adäquate Arbeitsplätze finden.

Ich bin voller Widerwillen in dieses Museum gefahren und verlasse es einige Stunden später mit ganz anderen Eindrücken und Gefühlen als erwartet – gleichzeitig hoffend, dass mein Onkel diese Ausstellung nie sehen wird.

Text: Ira Peter

Fotos: Arthur Bauer

Bildredaktion: Andy Heller

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)