Warum kommen viele Russlanddeutsche gar nicht aus Russland – sondern aus Kasachstan? Wählen die jetzt alle AfD? Und warum gibt es auch in Südamerika russlanddeutsche Gemeinden? Ein FAQ zur russlanddeutschen Geschichte und Gegenwart mit Jannis Panagiotidis .

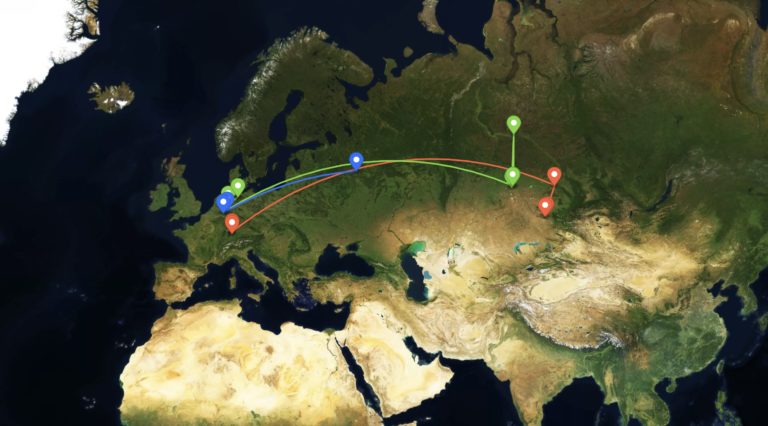

Die Russlanddeutschen waren innerhalb des Russischen Reiches beziehungsweise der Sowjetunion immer mobil – mal freiwillig, in der Sowjetzeit sehr oft auch unfreiwillig. Schon vor der Revolution siedelten sich Russlanddeutsche in Sibirien an, ebenso in Kasachstan (das damals noch nicht so hieß). Im Zweiten Weltkrieg wurden dann alle Russlanddeutschen, die bis dahin an der Wolga oder im Nordkaukasus gelebt hatten, nach Sibirien oder Kasachstan verbannt.

Die Schwarzmeerdeutschen wurden zunächst von den deutschen Besatzern „Heim ins Reich“ umgesiedelt und dann am Ende des Krieges von den Sowjets zwangsrepatriiert und in die Verbannung geschickt.

Erst nach 1955, als ihnen wieder gestattet wurde, den Wohnort frei zu w�ählen, ließen sich viele Russlanddeutsche in Kasachstan nieder. Dort betrieb die Sowjetunion unter Chruschtschow – nicht nur für Russlanddeutsche – eine gezielte Siedlungspolitik.

Im 18. und 19. Jahrhundert waren die deutschen Lande Auswanderungsgebiete. Krieg, Armut und Landmangel führten zur Emigration von Menschen einerseits nach Übersee, andererseits nach Ost- und Südosteuropa. Dort versprachen ihnen die Regierungen des Russischen bzw. des Habsburger Reiches Land und Ansiedlungsprivilegien. So entstanden Siedlerminderheiten wie die Russlanddeutschen und die Donauschwaben.

Die Emigranten nach Russland waren sehr unterschiedlicher Herkunft: Sie kamen aus Hessen, Schwaben, der Pfalz, dem Elsass, aber auch aus Westpreußen und gehörten unterschiedlichen konfessionellen Gruppen an, wie etwa den Protestanten, Katholiken und Mennoniten.

Nein. Landsmannschaftliche Unterschiede relativierten sich freilich im Laufe der Zeit, aus verschiedenen mitgebrachten Dialekten etwa entstanden „typisch“ russlanddeutsche Dialekte. Konfessionelle Unterschiede blieben aber sehr bedeutsam. Insbesondere die Mennoniten pflegten ein starkes Eigenbewusstsein, aber auch andere Konfessionen blieben unter sich.

Außerdem gab es Unterschiede zwischen den Kolonisten an der Wolga und am Schwarzen Meer, die zu unterschiedlichen Zeiten nach Russland gekommen waren und unterschiedliche Wirtschaftsformen pflegten. So übernahmen zum Beispiel die Wolgadeutschen die russische Umverteilungsgemeinde (mir) und verteilten das Land periodisch neu, während die Schwarzmeerdeutschen ihr Land ungeteilt an jeweils nur einen Erben weitergaben.

Der Begriff „Volksgruppe“ ist problematisch. Er stammt auch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und wurde von völkischen Ideologen und deutschen Aktivisten in Osteuropa als Gegenentwurf zum negativ empfundenen Label „Minderheit“ verwendet. Für die verschiedenen deutschsprachigen Minderheiten erfanden sie daher Gruppenbezeichnungen – neben den „Russlanddeutschen“ etwa „Sudetendeutsche“, „Wolhyniendeutsche“, „Bessarabiendeutsche“ und andere. Im völkischen Sinne wurde dabei immer betont, dass sie Deutsche und somit Teil eines grenzüberschreitenden deutschen Volkes waren.

„Volksgruppen“ waren dabei als ethnische Herkunftsgemeinschaften gedacht, was im Kontext der damaligen Zeit schnell rassistisch aufgeladen wurde. Der Begriff Russlanddeutsche ist ein Produkt dieser Zwischenkriegszeit.

Von daher sollte man auch heute mit dem Volksgruppen-Begriff vorsichtig sein. Etwas neutraler wäre „ethnische Gruppe“.

Die Russlanddeutschen haben einige dazu passende Charakteristika. Dazu gehören neben bestimmten kulturellen Praktiken vor allem ein Bewusstsein um eine eigene Identität und eine gemeinsame Geschichte. Dieses Bewusstsein lässt sich über den Begriff der „Schicksalsgemeinschaft“ fassen – vor allem das Schicksal kollektiver Verfolgung und Deportation in der Sowjetzeit.

Wichtig ist aber zu betonen, dass eine solche Gruppenidentität nicht statisch ist, sondern einem steten Wandel unterliegt. Für die Nachkriegsgeneration ist die Erfahrung des Lebens in der Sowjetunion und der Aussiedlung nach Deutschland stark identitätsprägend. Und während in Russland bestimmte Praktiken zu Distinktionsmerkmalen wurden, weil sie als „deutsch“ galten, sind es in Deutschland vor allem Praktiken, die als „russisch“ gelten, sei es der Sprachgebrauch, das Essen oder auch der Musikgeschmack.

Es gibt verschiedene Bezeichnungen für die Russlanddeutschen. In Deutschland würden sich heute viele als „Russland(s)deutsche“ (das Binnen-s kommt umgangssprachlich oft dazu) oder „Deutsche aus Russland“ bezeichnen. Letzteres ist zum Beispiel die bevorzugte Sprachregelung des größten russlanddeutschen Interessenverbandes, der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

Diese Gruppenbezeichnungen haben ihren Ursprung zwar wie erwähnt in der Zwischenkriegszeit, haben sich von diesem Kontext aber weitgehend emanzipiert: Wenn heute die Rede von Russlanddeutschen ist, denkt man nicht an völkische Konstrukte der 1920er und 1930er, sondern an die Spätaussiedler der 1990er Jahre. Und in diesem Kontext wurden sie auch identitätsstiftend. Die in Russland Verbliebenen würden sich hingegen eher einfach als nemzy (Deutsche) bezeichnen – der Russlandbezug ist dort ja selbstverständlich.

Das hat vor allem mit der Autonomen Republik der Wolgadeutschen zu tun, die von 1924 bis 1941 bestand. Damals förderte die junge Sowjetunion die verschiedenen Nationalitäten des Landes, um in „nationaler Form“ den Menschen den Sozialismus nahezubringen. Die Wolgarepublik war dabei das Modellprojekt für die Sowjetdeutschen. Im Zuge der Deportation von 1941 wurde sie aufgelöst. Nach dem Krieg wurde sie zum Sehnsuchtsort der russlanddeutschen Autonomiebewegung, für die zu einer vollen Rehabilitierung der Russlanddeutschen auch die Wiedererrichtung der Wolgarepublik gehörte. In der späten Sowjetunion stand diese zeitweilig im Raum, wurde aber nie vollzogen.

Die Diskussionen der damaligen Zeit blieben aber vielen (auch in Deutschland, wo das Thema ebenso bis hinauf auf höchste politische Ebene erörtert wurde) im Gedächtnis und verbanden die Russlanddeutschen im öffentlichen Bewusstsein erneut mit der Wolga. In der breiten Debatte um Russlanddeutsche in Deutschland wurden Spätaussiedler im Zuge dessen auch häufig synonym als Wolgadeutsche bezeichnet.

Die Rede von der „Rückkehr“ hatte mit der verfolgungsbedingten Entfremdung von der Sowjetunion bzw. von Russland zu tun, wie auch mit der Situation in den Nachfolgestaaten nach dem Ende der Sowjetunion, in denen die „Explosion des Ethnischen“ (Uwe Halbach) zum Bedürfnis nach einer „Heimat“ außerhalb der Grenzen des Landes führte. So konnte man sich – zunächst verbal, dann auch physisch – durch Emigration von der bisherigen Heimat distanzieren.

Allerdings gab es auch eine ältere Tradition des Redens russlanddeutscher Aktivisten in Deutschland über die „Urheimat“ Deutschland, in die man aus der „Wahlheimat“ Russland zurückkehren könne. Und auch die Nazis hatten bestimmte „Volksgruppen“ aus Osteuropa, darunter ab 1943 die Schwarzmeerdeutschen, „Heim ins Reich“ gesiedelt und somit Deutschland als Heimat dieser Gruppen definiert.

Der russlanddeutsche Heimat-Diskurs stand stets in einem Spannungsverhältnis zum „Recht auf Heimat“, das nach der Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa von Bundesregierung und Vertriebenenverbänden proklamiert wurde. Konkret meint das: Für Schlesier und Sudetendeutsche war nach dem Zweiten Weltkrieg die Rückkehr in ihre „eigentliche“ Heimat zentral, sie forderten, wieder in ihren Herkunftsorten in Polen beziehungsweise der Tschechoslowakei leben zu können, was ihnen die dortigen Regierungen jedoch verwehrten. Anders ist es bei den Russlanddeutschen, die vielmehr eine Zwangsrepatriierung in die Sowjetunion befürchteten und daher ihre Zugehörigkeit zur „Urheimat“ Deutschland besonders betonen mussten.

Deutschland war vor dem Zweiten Weltkrieg kein übliches Migrationsziel von Russlanddeutschen – diejenigen, die Russland im 19. und frühen 20. Jahrhundert verließen, gingen meistens in die USA und Kanada, manche (vor allem Mennoniten) auch nach Südamerika, wo sie ihre Lebensweise als bäuerliche Kolonisten fortführen konnten. Das Industrieland Deutschland wurde als Migrationsziel attraktiver, als diese Lebensweise nach der Deportation verschwand – und natürlich auch deshalb, weil die Bundesrepublik den Aussiedlern volle staatsbürgerliche Rechte versprach.

Es sei aber erwähnt, dass auch heute ein kleiner Teil vor allem mennonitischer Russlanddeutscher wieder nach Übersee geht, in mennonitische Siedlungen nach Kanada, Paraguay oder Bolivien.

Sie verstehen – durchaus korrekt – dass im Deutschen das Wort „Migrant“ meist synonym mit „Ausländer“ und damit im Gegensatz zu „Deutscher“ verwendet wird. Da Russlanddeutsche aber ihrem Selbstverständnis nach Deutsche sind, können sie eben keine Migranten sein, so die Logik. Andere wiederum haben kein Problem mit der Bezeichnung „Migrant“ und erkennen die Ähnlichkeiten zwischen ihren Erfahrungen und denen anderer Zugewanderter. Ihre Migrationserfahrung unterscheidet sich allerdings insofern von der anderer Migranten, als dass sie oft im Familienverband aussiedelten und daher in vielen Fällen weniger transnational leben, als andere Migranten, sie also weniger Bezug in die „alte Heimat“ haben.

In Deutschland bekamen sie, anders als andere Migranten, direkt die deutsche Staatsbürgerschaft, was viele Vorteile mit sich brachte, aber wiederum auch zu einem besonderen Anpassungsdruck und einer hohen Erwartungshaltung führte.

Gute Frage. Die Russlanddeutschen sind mit über zwei Millionen Menschen immerhin eine der größten Migrationsgruppen in der deutschen Gesellschaft. Sie sind aber insgesamt wenig öffentlich präsent, was auch mit dem besagten Anpassungsdruck zu tun hat und der vorhandenen Tendenz vieler Russlanddeutscher, lieber „unsichtbar“ sein zu wollen. Von russlanddeutschen Verbänden (vor allem der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland) und Aktivisten werden die Rufe aber lauter, ihre Geschichte stärker zu einem Teil der gesamtdeutschen Erinnerungskultur zu machen, um so auch verbliebene Akzeptanzprobleme abzubauen und der gesamtdeutschen Öffentlichkeit klarzumachen, dass Russlanddeutsche historisch ein Teil des deutschen Volkes sind und daher auch in der Gegenwart Anspruch auf Teilhabe haben.

Das Verhältnis der Russlanddeutschen zu Russland lässt sich pauschal schwer beschreiben. Unter den Spätaussiedlern in Deutschland haben sich manche konsequent von Russland abgewendet, während andere stärkere Sympathien empfinden. Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre haben hier zu einer verstärkten Polarisierung geführt: Manche sind jetzt erst recht für Russland und bewundern Wladimir Putin, andere sind betont dagegen. Und manche entdecken auch ihre nicht-russischen Herkunftsrepubliken als Bezugspunkte, allen voran Kasachstan.

In Russland und anderen postsowjetischen Republiken gibt es auch noch Deutsche , die zum Beispiel in Russland über den Internationalen Verband der deutschen Kultur organisiert sind. Der massive Rückgang der Bevölkerungszahlen durch die Aussiedlung hat ihre dauerhafte Existenz als Minderheit aber in Frage gestellt. Die Rehabilitierung wird zum Teil immer noch thematisiert, faktisch ist aber etwa von einer Wiedererrichtung der Wolgarepublik, die manche als Teil einer vollen Rehabilitierung sehen würden, nicht auszugehen.

Jein. Vorhandene Studien zeigen einen – gemessen an gesamtdeutschen Werten – überdurchschnittlichen AfD-Zuspruch unter Russlanddeutschen, der allerdings nicht die Dimensionen annimmt, die oft behauptet wurden. Das heißt: Die AfD ist in der Gruppe durchaus populär, aber nicht die stärkste Kraft. Hierin ähnelt das Wahlverhalten der Russlanddeutschen dem der Ostdeutschen. Auffällig ist aber, dass es in verschiedenen Städten in Vierteln mit hohem Anteil an Russlanddeutschen häufig hohe AfD-Stimmenanteile gibt. Dies könnte ein Indiz für sogenannte „neighbourhood effects“ sein, in denen sich bestimmte Tendenzen innerhalb einer Gruppe durch Community-Strukturen (in den sozialen Medien würde man von „Echokammern“ sprechen) verstärken.

Die vorhandenen Studien zum Medienverhalten Russlanddeutscher und anderer postsowjetischer Migranten zeigen durchgehend einen gemischten Medienkonsum an. Es werden also deutsche und russische Medien konsumiert. Dabei wissen wir aber nicht, welche Medien dies genau sind und welche Inhalte sie transportieren. Vor der Gleichung „russischsprachig = Kremlpropaganda“ sollte man sich jedenfalls hüten. Einfach gesagt: Ein kremlnahes Medium wie RT Deutsch ist auch ein deutschsprachiger Sender, während man auf Russisch beispielsweise kritische Webseiten wie meduza.io lesen kann. Bemerkenswert ist, dass Medien aus beiden Ländern offenbar wenig Vertrauen entgegengebracht wird, was zu einer allgemeinen Verunsicherung beiträgt. Diese kann für Propaganda empfänglich machen. Pauschale Aussagen kann man hier aber nicht treffen.

Für quantitative Studien ist es nicht immer leicht, Russlanddeutsche zu identifizieren, da sie in der Regel deutsche Staatsbürger sind und „russlanddeutsch“ obendrein kein Rechtsstatus ist. Eine übliche Methode ist das sogenannte onomastische Sampling – man sucht nach Leuten mit typischen Namenskombinationen. Charakteristisch wären zum Beispiel russische Vornamen mit deutschen Nachnamen, nehmen wir Dimitri Pätzold, das ist ein deutscher Eishockeytorwart.

Oder unter Russlanddeutschen verbreitete, aber ins Deutsche übersetzte Vornamen, in Verbindung entweder mit deutschen oder russischen Nachnamen, ein gutes Beispiel ist Eugen Litwinow, Autor des Buches Mein Name ist Eugen, in dem es um den Zusammenhang von Namen und Identität geht. Es gibt auch einige typisch russlanddeutsche Nachnamen, die oft mennonitischer Herkunft sind, wie etwa Friesen, Klassen, Löwen oder Warkentin.

Das onomastische Sampling ist nicht perfekt – Sängerin Helene Fischer oder der ehemalige Fußballnationalspieler Andreas Beck beispielsweise könnten hier durchs Raster fallen. Es funktioniert auch nur für die erste Generation, da sich die Namensmoden bei den Russlanddeutschen an bundesdeutsche Gewohnheiten anpassen. Wohl auch deshalb überwiegen die qualitativen Forschungen zu Russlanddeutschen nach der Methode des Schneeballsystems, für die man seine Probanden über Kontakte und Netzwerke findet.

Die Fragen stellte Natalie Živković

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)