Während die Welt im November 2020 gespannt das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl erwartete, fühlte sich der Journalist und Autor Hasnain Kazim ganz unverhofft an die 1990er Jahre erinnert. Ironisch kommentierte er das Niveau der deutschen „Amerikaexperten“ im Fernsehen: Sie würden wohl ausgewählt, so schrieb er in einem inzwischen gelöschten Tweet, wie in den 1990er Jahren die „Russlanddeutschen“ (von ihm in Anführungszeichen gesetzt), bei denen ja schon der Besitz eines deutschen Schäferhundes gereicht habe, um als Deutsche anerkannt zu werden. Nachdem er mehrere Tage lang die (durchgehend sachliche) Kritik seiner Leser an dieser Aussage ignorierte, folgte schließlich eine Entschuldigung auf Facebook: Es tue ihm leid, wenn er Leute verletzt habe, er warb aber auch um Verständnis für seine Entgleisung. Schließlich seien die russlanddeutschen Spätaussiedler in den 1990er Jahren sofort eingebürgert worden, und zwar wegen ihres „deutschen Bluts“, während er und andere „nichtweiße“ Migranten, die schon länger in Deutschland lebten, viel höhere Hürden zu überwinden hatten.

Diese Social Media-Kontroverse aus dem Jahr 2020 ruft uns in Erinnerung, dass die Ankunft der russlanddeutschen Spätaussiedler seit den späten 1980er Jahren das bundesdeutsche Verständnis von „Deutschsein“ auf die Probe stellte. Grundlage ihrer Aufnahme war seitens des Gesetzgebers nämlich nicht das „deutsche Blut“ – wie nicht nur Kazim fälschlich annimmt –, sondern neben dem kollektiv vorausgesetzten „Vertreibungsdruck“ (später „Kriegsfolgenschicksal“ genannt) ihre jeweils individuell nachzuweisende „deutsche Volkszugehörigkeit“. Für ganz unterschiedliche Akteure des öffentlichen Diskurses wurden sie aufgrund dieses ethnisch kodierten Immigrationsregimes zur Projektionsfläche des spannungsgeladenen Verhältnisses zur eigenen Identität:

Für die regierende CDU waren sie der Aufhänger, ein antiquiertes Verständnis von Deutschtum aufzurufen. Dieses berief sich freilich auch nicht auf „deutsches Blut“, sondern auf vermeintlich urdeutsche Werte wie Fleiß, Glauben und Familie. Für Teile der Opposition war die Aufnahme der Russlanddeutschen hingegen ein Skandalon, weil die Regierung den tatsächlich bemerkenswerten Spagat vollbrachte, einerseits migrationsfeindliche Slogans im Sinne von „Das Boot ist voll“ zu verbreiten, und andererseits für die Spätaussiedler zu postulieren: „Das Tor bleibt offen“. Die Kritik an diesem Widerspruch war noch grundsätzlich „antinational“ und allgemein humanistisch motiviert – sie ging allerdings doch oft Hand in Hand mit Skepsis bezüglich der den Spätaussiedlern zugeschriebenen deutschen Identität, die eine der Grundlagen für ihre Aufnahme war. Wie konnte es sein, so die Kritik, dass Menschen, die in vielen Fällen kein Deutsch sprachen und auch nie in Deutschland gelebt hatte, in Deutschland aufgenommen und eingebürgert werden, während andere Zuwanderer seit Jahrzehnten dort lebten, die deutsche Sprache beherrschten und trotzdem aufgrund des restriktiven Staatsbürgerschaftsrechts nicht eingebürgert wurden?

Tatsächlich trafen hier sehr unterschiedliche Definitionen von „Deutschsein“ aufeinander. Das von der Regierung gezeichnete Bild griff tief in die konservative Mottenkiste. Der Gegenentwurf war im Grunde republikanisch-liberal: Deutsch soll sein, wer in Deutschland lebt, Deutsch spricht und an der deutschen Gesellschaft partizipiert. Die Realität vieler Russlanddeutscher kollidierte mit allen beiden Konzeptionen. Waren unter den Aussiedlern, die bis Ende der 1980er Jahre aus der Sowjetunion emigrierten, noch häufig Angehörige religiöser Minderheiten wie den Baptisten und den Mennoniten, die dem konservativen Wunschbild entsprachen, so änderte sich dies mit zunehmender Dauer der Aussiedlung. Viele der Neuankömmlinge in den 1990er Jahren sprachen kein oder nur wenig Deutsch, lebten säkular und in ethnisch gemischten Familien. Ihre Umgangssprache war in der Regel Russisch. Sie waren daher in den Augen der aufnehmenden Gesellschaft schlicht „Russen“.

Doch bestanden diese „Russen“ zum Unverständnis vieler Bundesdeutscher darauf, Deutsche zu sein. Wie konnte dies sein? Das mangelnde gegenseitige Verständnis lag wohl auch darin begründet, dass es insgesamt an einem Bewusstsein dafür fehlte, dass der scheinbar so eindeutige Begriff „deutsch“ sehr viele verschiedene Dinge bedeuten kann.

Das russlanddeutsche Konzept vom Deutschsein, wie es sich in den Jahrzehnten nach den Deportationen der Russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg und dem Ende ihrer Verbannung im Jahr 1955 herausgebildet hatte, war ein sowjetisches. Trotz der zunehmenden Verbreitung des Russischen als ihrer Umgangssprache waren Russlanddeutsche im sowjetischen Kontext eindeutig als deutsch identifiziert – so wie auch Angehörigen anderer Nationalitäten des sowjetischen Vielvölkerreichs eine eindeutige ethnische Identität zugeschrieben wurde. Gleichzeitig wurde die russische Sprache in den Jahren nach dem Stalinismus immer dominanter. Dies galt besonders für Stadtbewohner sowie für diejenigen, die außerhalb „ihrer“ Republiken lebten oder gar keine Republiken hatten – so wie die Russlanddeutschen nach Abschaffung der Autonomen Republik der Wolgadeutschen zu Kriegsbeginn 1941.

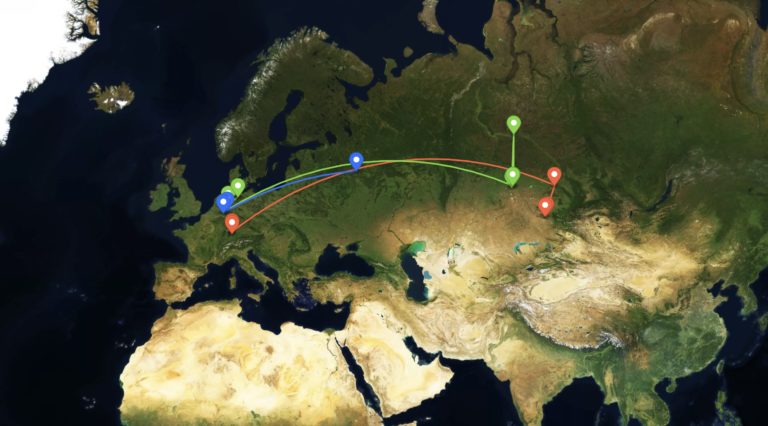

Viele von ihnen waren nach Kasachstan deportiert worden, wo sie auch nach Ende der Verbannung lebten – und wo das Russische die lingua franca einer multiethnischen Gesellschaft war, die zunächst als „Planet der hundert Sprachen“ bezeichnet worden war. Doch trotz dieser kulturellen Assimilation kam es kaum zu einer „Annäherung“ (sblishenije) oder gar „Verschmelzung“ (slijanije) der Nationalitäten, auch wenn die sowjetische Politik sie viel beschworen hatte. Die ethnischen Kategorien blieben starr und vererblich, festgeschrieben im berühmt-berüchtigten „fünften Punkt“ im Inlandspass. Ein Deutscher blieb somit als Deutscher erkennbar – ebenso wie auch die sprachlich und kulturell schon früher russifizierten sowjetischen Juden als „ethnische“ Juden identifizierbar blieben, mit allen diskriminierenden Konsequenzen, die dies hatte.

Das Auseinanderfallen der verschiedenen Definitionen von Deutschsein stellte den deutschen Staat bei der Spätaussiedleraufnahme vor besondere Herausforderungen. Die Definition „deutscher Volkszugehörigkeit“ im Bundesvertriebenengesetz von 1953 trug grundsätzlich den Gegebenheiten eines multiethnischen Staates Rechnung, in dem es eine Staatsbürgerschaft und viele unterschiedliche Nationalitäten/Ethnien gab. Zentral war die Kategorie des „Bekenntnisses“, also der öffentlichen Selbst-Identifikation als deutsch, bevorzugt in einem offiziellen Kontext. Hiermit griff man auf Traditionen des Habsburger Reiches zurück, die über die Klassifikationspraxis der NS-Besatzer im Zweiten Weltkrieg Einzug ins Vertriebenenrecht der Nachkriegszeit fand. Der „fünfte Punkt“ im sowjetischen Pass, die dort vermerkte Ethnie, war wie geschaffen für ein solches Verständnis. Das Bekenntnis musste weiterhin bestätigt werden durch ein „objektives“ Merkmal, konkret gelistet waren Sprache, Abstammung, Erziehung und Kultur.

Viele Familien erfüllten diese Kriterien und konnten auch mit mangelhaften Deutschkenntnissen in Deutschland Aufnahme finden. Doch mit der Änderung des Bundesvertriebenengesetzes Ende 1992 wurde die Bedeutung des Kriteriums Sprache deutlich aufgewertet, ab 1996 gab es sogar obligatorische Sprachtests. Dies geschah sehr zum Verdruss vieler Russlanddeutscher. Der Dichter Johann Warkentin, der schon in den 1980er Jahren aus der Sowjetunion in die DDR ausgesiedelt war, brachte dieses Gefühl in einem Gedicht auf den Punkt:

„Und kommt auch die moralische Entrüstung: / Was in dem Ausweis steht, will keiner wissen – / sie wollen Deutsch von mir, nicht Russisch hören! / Dort war mein gutes Russisch für die Katz – / die Paß-Inschrift war aller Dinge Maß / Wie soll man sich da, sag mir, nicht empören?“ (Volk auf dem Weg Jg. 45, 1994, H. 5, S. 8)

In Russland war perfektes Russisch nicht genug gewesen, um Anerkennung zu finden – die „Pass-Inschrift“ identifizierte einen als deutsch. Nun war es genau umgekehrt: Trotz Pass-Eintrags fehlten die Deutschkenntnisse zur Anerkennung als Deutscher. Hatte jemand ausschließlich oder hauptsächlich Russischkenntnisse, so wurde dies nun als Indiz gegen eine „deutsche Volkszugehörigkeit“ genommen, wie das Bundesverwaltungsgericht 1996 festhielt: „Wer […] nicht Deutsch, sondern Russisch als Muttersprache oder bevorzugte Umgangssprache spricht, ist regelmäßig Angehöriger des russischen Kulturkreises, was zugleich eine Erziehung im Sinne des russischen Volkstums indiziert“ (BVerwG 9 C 8.96).

Das war aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen, weil diese Identifikation von Sprache und nationaler Zugehörigkeit ja auch keine Anwendung fand, wenn es um die Einbürgerung in Deutschland geborener Nachfahren von sogenannten Gastarbeitern und anderen „Ausländern“ ging. Zum anderen auch, weil sie mit der Realität des sowjetischen Vielvölkerimperiums nichts zu tun hatte, wo das Russische eine quasi-imperiale Umgangssprache war, so wie früher etwa das Deutsche im Habsburgerreich.

Und doch waren bis zur Verschärfung der sprachlichen Aufnahmekriterien schon viele Spätaussiedler eingereist, die ihr Deutschsein nicht über Sprache und territorialen Bezug zu Deutschland definierten – wie es die liberalen ius soli Befürworter taten –, sondern sich ein aus ihrer besonderen Verfolgungsgeschichte und Diasporasituation mitgebrachtes Verständnis zu eigen gemacht hatten: In diesem war zum Teil familiäre Herkunft und Schicksal, manchmal auch Religion, in vielen Fällen aber vor allem auch Zuschreibung von außen von Bedeutung. Dieses „importierte“ Konzept wurde nun auch Teil des zunehmend diversen Feldes der Aushandlung nationaler Zugehörigkeit im wiedervereinigten Deutschland. Es dient als Erinnerung, dass „Deutschsein“ viele Dinge bedeuten kann, die mit deutscher Sprache, einer bestimmten Familiengeschichte oder bestimmten Traditionen zu tun haben können, aber nicht müssen. Das entscheidende ist, diese unterschiedlichen Verständnisse unter einer bundesdeutschen Dachidentität vereinen zu können, ohne von der einen, „wahren“ deutschen Identität auszugehen, die für alle zu gelten hat.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)