„Russlanddeutsche“ – die gibt es auch in Georgien . Tausende Württemberger wanderten vor rund 200 Jahren ins Russische Zarenreich aus. Einige von ihnen gründeten erfolgreich Kolonien im heutigen Georgien, brachten sie zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Die Deportationen unter Stalin bedeuteten eine jähe Zäsur. Julia Fehringer und Tamara Tumajewa gehören heute zu den letzten Nachfahren, die noch in Georgien leben. Die Autorin Ira Peter und Fotograf Arthur Bauer haben sie besucht.

Tamara strahlt, als sie die Haustür öffnet. Sofort huscht die kleine, schmale Frau mit schütteren kastanienbraunen Haaren in die Küche. Es riecht nach gebratenem Fleisch und Gemüsesuppe. In ihren braunen Hauspantoffeln tänzelt sie nun zwischen den vollen Töpfen auf dem Gasherd und dem kleinen Esstisch. Füllt immer wieder unsere Teller, erst mit Borscht, dann mit Fleisch und Krautsalat. „Kommt, ich gebe euch noch mehr Suppe“, sagt sie auf Russisch und ergänzt auf Schwäbisch: „A bissle.“ Dazu reicht sie Brot: „Tunke, tunke, tu es. Des Brot do neitunke.“

Tamara Tumajewa ist 84 Jahre alt und eine der letzten drei Schwäbinnen von Bolnissi, einer Kleinstadt 60 Kilometer südlich von Georgiens Hauptstadt Tbilissi.

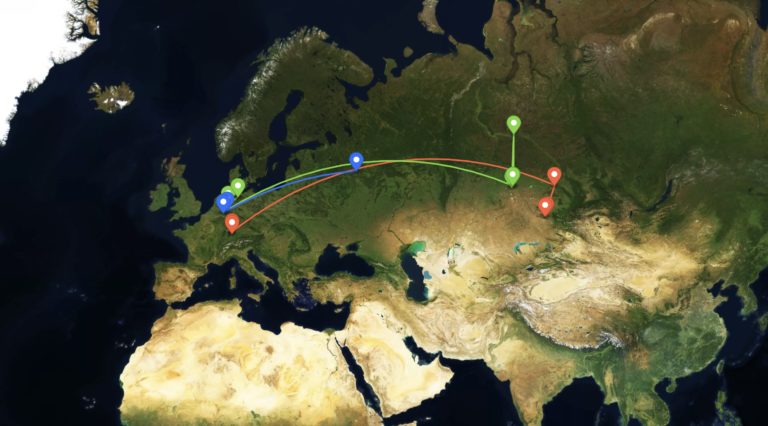

„Bis 1941 lebten noch 6.500 Deutsche hier“, erzählt Oliver Reisner, Professor für Europa- und Kaukasienstudien an der Staatlichen Ilia Universität in Tbilissi. Die meisten waren Nachkommen von Württembergern, die Anfang des 19. Jahrhunderts den Lockungen des russischen Zaren Alexander I. gefolgt waren: Er wollte seine neu eroberten Gebiete im Südkaukasus besiedeln, bot neben kostenfreiem Land auch Glaubens- und Steuerfreiheit. Die von Hungersnöten, Kirchenstreitigkeiten und einem despotischen König gebeutelten Süddeutschen hatten wenig zu verlieren. 5.000 setzten sich 1816 in die „Ulmer Schachteln“, einfache Boote, die sie stromabwärts bis nach Wien brachten. Mit größeren Schiffen ging es dann entlang der Donau weiter bis zum Schwarzen Meer. Ein Teil der protestantischen Auswanderer blieb im heute ukrainischen Bessarabien und den deutschen Kolonien rund um Odessa. 500 Familien kamen ein Jahr später in Tiflis, dem heutigen Tbilissi, an und gründeten in der Nähe erste Siedlungen.

Die Siedler aus Württemberg hatten wenig zu verlieren

Sie bekamen deutsche Namen, wie etwa Katharinenfeld, das spätere Bolnissi. Anfangs machten die ungewohnt heißen Sommer den Schwaben zu schaffen. Im Winter wiederum schützen die einfachen Erd- oder Lehmhütten sie kaum vor Wind und Schnee. Es fehlte an Trinkwasser. Säuglinge starben an Blutdurchfall, Erwachsene an Malaria und Typhus. Doch die bei den georgischen Nachbarn schnell als fleißig geltenden Protestanten ließen sich nicht entmutigen. Auch nicht von Überfällen durch Nachbarvölker wie Tataren und Perser, die deutsche Kolonien plünderten, einen Teil der Kolonisten ermordeten oder in die Sklaverei verschleppten.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genießen sie endlich die Früchte ihrer Arbeit: Die Kolonien blühen dank ausgeklügelten Bewässerungssystemen, dank des erfolgreichen Getreide-, Gemüse- und Obsthandels, der effizienten Milch- und Geflügelwirtschaft sowie der Imkerei. „Katharinenfeld wurde die größte und wirtschaftlich erfolgreichste Siedlung der Kaukasiendeutschen“, erzählt Oliver Reisner. Der Historiker lebt seit 29 Jahren in Tbilissi, hat 2015 einen Verein zur Bewahrung des deutschen Kulturguts im Südkaukasus gegründet und kennt die Geschichte der Siedler im Detail. Besonders in der Weinproduktion erarbeiten sich die Kaukasiendeutschen eine wichtige Marktposition und machen neun Prozent des Weinhandels im Zarenreich aus, so Reisner: „Sie brachten ihr ganzes Knowhow vom Weinanbau aus Schwaben mit und haben das im Südkaukasus benutzt.“

Katharinenfeld wird erst zu Luxemburg, dann zu Bolnissi

Auch die Familie von Tamara betrieb Weinanbau, bis die Rote Armee Georgien 1921 besetzte und die darauffolgende Zwangskollektivierung die Familienbetriebe auflöste. Alle deutschen Kolonien verloren in der neu gegründeten Sowjetunion ihre wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Eigenständigkeit. Und auch ihre deutschen Namen: Katharinenfeld, in Anlehnung an die württembergische Königin Katharina, der Schwester von Zar Alexander I., wurde nach der Sozialistin Rosa Luxemburg in Luxemburg umbenannt, 1946 dann in Bolnissi. So heißt die älteste Kirche Georgiens, die zehn Kilometer von Katharinenfeld entfernt liegt.

Die Folgen der Enteignung und Verfolgung führten Anfang der 1930er Jahre zu einer schweren Hungersnot in allen Sowjetrepubliken. Zu diesem Zeitpunkt ist Tamaras Mutter Henrietta Ketschik bereits mit Tamaras armenischem Vater verheiratet. Er war 1915 vor dem Genozid an seinem Volk durch die Osmanen nach Georgien geflüchtet. „Weißt du, wie sie sich kennengelernt haben?“ Tamara stellt duftenden Kaffee auf den Tisch, setzt sich kurz hin und springt wieder auf, um Süßigkeiten zu holen. Sie könne nie stillsitzen, entschuldigt sie sich: „Schaffe, immer schaffe.“ Das musste sie schon als Kind. Jeden Samstag schrubbte sie mit ihrer älteren Schwester im Hof die Pfannen und Töpfe so lange mit Holzasche, bis sie glänzten. Sauberkeit war Pflicht, und Ordnung etwas, wovon ihre schwäbische Mutter nahezu besessen war. Alles musste seinen Platz haben. Ihre Mutter sagte stets: „Wenn ein Mensch morgens aufwacht, hat er neue Dinge zu tun. Das heißt, es ist notwendig, abends alles in Ordnung zu bringen.“

Aber sie wollte ja erzählen, wie sich die Eltern kennengelernt haben, erinnert sich Tamara: Als diese jung waren, fanden an den Wochenenden auf der Wiese neben der evangelischen Kirche in Katharinenfeld „Prasdniki“, Feiern, statt. Nicht nur Deutsche, auch Armenier und Aserbaidschaner nahmen teil. So hatten sich ihre Eltern 1916 kennengelernt, noch vor der Oktoberrevolution, als Georgien noch Teil des Russischen Zarenreichs war: „Damals kamen alle gut miteinander aus“, meint Tamara.

Mit Deutschlands Überfall auf die Sowjetunion 1941 ändert sich das radikal: Die fast eine Million Deutschen in der Sowjetunion gelten nun als potentielle Kollaborateure des Naziregimes. Ein Erlass des Obersten Sowjet sieht „Tausende und aber Tausende [sic] Diversanten und Spione“ unter den Deutschen: Ab August werden alle Deutschen westlich des Urals, ob von der Wolga oder aus der Südukraine, ostwärts nach Sibirien und Nordkasachstan, per Erlass deportiert. Im Oktober trifft die Enteignung und Zwangsumsiedlung auch die Kaukasiendeutschen.

Viele Deutsche waren traumatisiert, verbargen ihre Identität, manche sogar bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion

Historiker Oliver Reisner

Tamaras Vater, der bei der Stadtverwaltung arbeitet, erfährt einige Tage vorher von der Deportation. „Er sagte es meiner Mutter, sie weinte. Sie durfte es aber niemandem sagen, nicht einmal ihren Eltern“, sagt Tamara. Weil ihre Mutter durch die Heirat keinen deutschen Nachnamen mehr trägt, kann sie bleiben. Nur Frauen wie sie entgehen der Deportation.

„Natürlich waren die gebliebenen Deutschen stigmatisiert. Viele verbargen daraufhin ihre Identität, manche sogar bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion“, erklärt Historiker Reisner. Ein Verwandter ändert auf die Schnelle seinen Nachnamen Ketschik zu Ketschojan, was armenisch klingt. Er bleibt. Alle anderen deutschen Verwandten von Tamara werden deportiert: „Ich war drei, aber ich erinnere mich, dass sie schrien, und ich fragte mich, warum“, sagt sie in einer Mischung aus Schwäbisch und Russisch.

Rund ein Drittel aller 700.000 Russlanddeutschen, die 1941 deportiert wurden, kommen bereits auf dem Weg Richtung Nordosten oder kurz nach der Internierung in den Sondersiedlungen ums Leben. Auch Tamaras Großmutter stirbt bereits auf dem Weg nach Kasachstan, bei der Überquerung des Kaspischen Meeres. „Die Leichen wurden direkt ins Wasser geworfen. Das hat Mama immer wieder erzählt.“

Als die Deutschen innerhalb weniger Tage aus Katharinenfeld verschwinden, kommen nachts Autos in die kleine Stadt. „Aus den Häusern wurde alles geklaut, was man transportieren konnte“, so Tamara. Daraufhin ziehen andere Menschen in ihre Häuser. Historiker Reisner erklärt: „Diese deutschen Siedlungen waren fast ausschließlich von Deutschen bewohnt. Die leeren Orte wurden dann mit Leuten aus Bergregionen Georgiens neubesiedelt.“

Plötzlich hört man kein Deutsch mehr auf den Straßen in Katharinenfeld. Tamaras Vater möchte, dass die Kinder nun gut Russisch lernen. Das sei nützlicher als seine Muttersprache Armenisch oder das Deutsch seiner Frau. Zudem sind Deutsche in der Sowjetunion nun vielfach als „Faschisten“ stigmatisiert, die Sprache ist mit einem Tabu belegt. Tamara vermeidet es fortan, in der Öffentlichkeit Schwäbisch zu sprechen und schämt sich jedes Mal, wenn eine Cousine im Schulbus nach ihr schreit: „Tamara, bisch du do?“ Zu Hause wird aber weiterhin Schwäbisch gesprochen: „Mei Mama, mei Schwesta, mer schwätzet olle Schwäbisch. Kei onnere Sproch weisse mer net.“

Immer wenn sie von „Mama“ spricht, umspielt ein Lächeln ihre Lippen und verwandelt sie für Sekunden in ein glückliches Mädchen. Tamara heiratet einen Armenier. Mit den beiden Kindern sprechen sie später Armenisch, Georgisch und Russisch, selten Schwäbisch. Die deutschen Wurzeln gelten noch bis zur Perestroika als Stigma.

Heute ist ihre 92-jährige Schwester Sofia die letzte, mit der Tamara ihre Muttersprache sprechen kann. Sie wohnt einige Häuser weiter. Und es gibt noch die 85-jährige Julia. Deren Mutter Emma war 1941 Witwe und hatte den deutschen Nachnamen ihres Mannes in einen georgischen ändern lassen. Julia heißt heute jedoch wieder Fehringer. Vor zwanzig Jahren wollte sie nach Deutschland auswandern. Aber ihre Mutter wollte nicht mit: „Sie sagte: Ich wurde hier geboren, ich werde hier sterben“, sagt Julia. Sie blieb. Heute vermisst sie die Zeiten, als sie noch mit Nachbarn Deutsch sprechen konnte: „Mer hent alles vergesse. Mit wem schwätze? Net mol oi Familie is von de Deutsche.“

Heute sind es vor allem die Häuser, die an die deutsche Geschichte von Bolnissi erinnern: „Die Besonderheit ist, dass Katharinenfeld und auch die meisten der 23 anderen noch existierenden deutschen Dörfer in ihrer Struktur zu einem Großteil erhalten sind“, sagt Oliver Reisner vom Kulturverein. Das liege auch daran, dass die Beziehungen zwischen Georgiern und den heimischen Deutschen weniger belastet gewesen seien als in Russland oder der Ukraine, wo Wehrmachtssoldaten eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatten.

Gebäude und ganze Straßenzüge blieben lange unverändert. In Katharinenfeld selbst befinden sich noch 400 der typischen deutschen Fachwerkhäuser mit überhängenden Holzbalkonen und Giebeldächern. Zur 200-Jahrfeier der Kaukasiendeutschen 2017 konnte der Verein an einigen Häusern Erklärtafeln auf Georgisch und Deutsch anbringen, das Vorhaben wurde mit staatlichen Geldern aus Georgien und Deutschland finanziert. Ein Teil der Gebäude ist jedoch im Verfall oder so stark umgebaut, dass nur Kenner um die Fachwerkfassaden hinter dem Beton wissen. „Die heutigen Bewohner haben nicht die Mittel und auch nicht das Wissen, um sie zu erhalten. Und da versuchen wir als Verein Hilfestellung zu geben“, so der Historiker. Vielen sei beispielsweise nicht klar, dass das deutsche Erbe als Anziehungspunkt für Touristen zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation beitragen könnte, meint Reisner. In einem kürzlich abgeschlossenen Pilotprojekt haben er und seine Vereinskollegen versucht, die Menschen in Bolnissi dafür zu sensibilisieren. So wurde das ehemalige Dorfschulzenamt hinter der evangelischen Kirche renoviert. Das zweistöckige Gebäude aus den 1850er Jahren wird heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt, für Gottesdienste und als Treffpunkt für Senioren und Kinder, die dort Deutsch lernen.

Etwa 2.000 Deutschstämmige leben heute noch in Georgien. Einen Anspruch auf Rückerstattung der Gebäude, derer die Familien während der Sowjetdiktatur enteignet wurden, haben weder sie noch die Deportierten oder deren Nachkommen, die heute beispielsweise in Deutschland leben. Einige versuchen es immer wieder, den Familienbesitz zurückzubekommen. In den Archiven sind Grundbucheinträge oft erhalten und die Besitzverhältnisse leicht nachzuvollziehen. Doch zu einer Entschädigung und Rückgabe kommt es nicht. Laut „Soviet Past Research Laboratory“ (SovLab), einer NGO, die sich in Georgien um die Dokumentation und Aufklärung der Verbrechen unter der Sowjetdiktatur einsetzt, lehnt die Regierung Georgiens es generell ab, sich mit diesem Thema zu befassen. Sie befürchte, damit eine Büchse der Pandora zu öffnen, sagt SovLab-Vorstandsvorsitzender Irakli Khvadagiani – egal, um welche repressierte Ethnie es sich handle. Beispielsweise bemühen sich auch Mescheten um eine Entschädigung. Die turksprachige, muslimische Volksgruppe hatte im Süden Georgiens gelebt. Rund 100.000 von ihnen wurden 1944 aus ihren Dörfern nach Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan deportiert. Heute leben nur noch rund 1.000 Mescheten in Georgien.

Auf der anderen Seite herrschten „teilweise irreale Vorstellungen, dass Nachkommen der Kaukasiendeutschen ihre alten Gebäude zu exorbitanten Preisen zurückkaufen“, so Reisner. Es sei schade, dass sie als Verein mit den Eigentümern oft zu keinem Ergebnis kommen, um Gebäude zu erhalten: „Wir haben es hier mit einem Kulturerbe zu tun, um das sich niemand mehr richtig kümmern kann.“ Gleichzeitig fördert Georgiens Regierung den Erhalt des deutschen Kulturguts weiterhin – auch, um ein Zeichen in Richtung EU zu setzen, meint Reisner. Das südkaukasische Land bemüht sich seit Jahren um einen EU-Beitritt. So soll dank georgischer Förderprogramme auch die evangelische Kirche in Bolnissi in ein Kulturzentrum umgebaut werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie erst als Kino und dann als Sportschule.

Neben der kulturellen Bedeutung erkenne Bolnissis Stadtverwaltung zunehmend auch den ökonomischen Wert des deutschen Erbes, meint Reisner. Die Nachfahren der georgischen Schwaben kommen oftmals aus Deutschland zu Besuch. So ist im ortsansässigen Nationalmuseum, das auch Tagestouristen aus Tbilissi anzieht, ist ein großer Raum allein der deutschen Geschichte gewidmet. Straßenschilder auf Georgisch und Deutsch weisen Touristen den Weg durch das „Altdeutsche Viertel“ mit der ehemaligen Mühlengraben Gasse oder Ziegelstraße etwa.

Es gibt Führungen zur deutschen Geschichte und seit 2013 ein Hotel mit Restaurant, das sich auf Nachfahren der Kaukasiendeutschen eingestellt hat. Ein Geschäftsmann aus Deutschland, der mit einer Georgierin aus Bolnissi verheiratet ist, hat die einstige Mühle der Familie Kötzle gekauft und umgebaut. „Es kommen sehr viele Kinder und Enkel der Deportierten zu uns. Und die erzählen mir so viele Geschichten. Irgendwann werde ich sie in meinen Memoiren aufschreiben“, sagt David Mtschedlidze, Manager der „Deutschen Mühle“.

Ehe wir wieder fahren möchte Tamara uns noch ihren Gewölbekeller zeigen. Die meisten Gewölbekeller in den deutschen Häusern verfügen über ein spezielles Belüftungssystem, das im Sommer und im Winter konstant für 14 Grad sorgt. „Das ist alles deutsche Bauweise. Die haben arg gut gschafft. Gut gschafft und gut gegesse und gut huleit“, sagt sie und lacht. „Huleit“ für „feiern“ von russisch guljat. Wieder huscht uns Tamara in ihrem leuchtend blauen Hauskleid voraus, über eine Tür in der Küche raus aus dem Haus zu einer Treppe. Auf halber Höhe befindet sich das Bad. Im Winter sei das „arg“, immer raus gehen zu müssen. Deshalb werde Tamara bald zu ihrer Tochter nach Wladikawkas in Russland ziehen, dort seien die Lebensbedingungen besser.

Im Keller stapeln sich leere Plastikkisten. Ein dunkler Holzschrank mit Schnitzereien und Spiegeln steht an einer Wand. Aus einer dunklen Ecke holt die 84-Jährige eine große Plastikflasche mit Wein. Die Familie besitze einen „Wingert“. Ihr Sohn bearbeite ihn: „Der schaut auf de Mama sei Traub“, wieder dieses lausbubenartige Lächeln. „Ganz gwiss: De Wingert werd er niemols verkofe.“ Den Wein gibt sie uns mit, er sei gesund, „wie Medizin“. Wir sollen bald wieder kommen und dann auch bei ihr übernachten: „I han noch viel Platz.“ Lange winkt sie uns hinterher, in ihrer Haustür stehend, Tamara, eine der letzten Schwäbinnen von Georgien.

Mehr Informationen über die Geschichte der Kaukasiendeutschen finden sich in dieser Folge des Aussiedler-Podcasts “Steppenkinder”, den Autorin Ira Peter gemeinsam mit Edwin Warkentin moderiert:

Text und O-Töne: Ira Peter

Fotos: Arthur Bauer

Bildredaktion: Andy Heller

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)