Sie sind als Kinder deportierter Deutscher in der Sowjetunion geboren – und später in die Bundesrepublik ausgewandert. Soziologin Marit Cremer hat für eine Studie von Memorial mit VertreterInnen dieser zweiten Generation gesprochen: Was macht das Trauma der Eltern mit den Kindern? Wie konnten sie ihre Identität(en) als Deutsche finden? Ein Interview.

dekoder: Für Ihre Studie haben Sie mit der zweiten Generation gesprochen: Also nicht mit den unter Stalin Deportierten, sondern mit deren Kindern, die heute in Deutschland leben. Warum hat Sie ausgerechnet diese Generation interessiert?

Marit Cremer: Die Menschenrechtsorganisation Memorial hat viel dazu geforscht, was im Stalinismus passiert ist. Sie hat viel Material gesammelt zu denjenigen, die unter Stalin deportiert wurden, die repressiert wurden. Und weil es so viele sind, es waren Millionen betroffen, stand für mich ganz groß die Frage im Raum: Was hat das gemacht mit der nächsten Generation? Das, was an hochtraumatischen Erfahrungen gemacht wurde, kann nicht spurlos verschwunden sein. Das bleibt langfristig in der Gesellschaft. Und das ist die Motivation gewesen, sich im Rahmen dieser kleinen Studie die zweite Generation anzuschauen.

Das, was an hochtraumatischen Erfahrungen gemacht wurde, kann nicht spurlos verschwunden sein. Das bleibt in der Gesellschaft

Die bundesdeutsche Mehrheitsgesellschaft weiß ziemlich wenig über die Geschichte der Russlanddeutschen, die vor allem in den 1990er Jahren nach Deutschland gekommen sind.

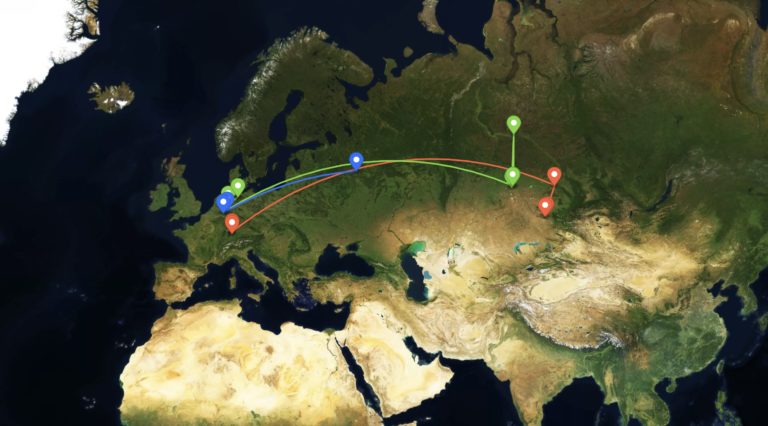

Diese Geschichte ist nicht in den Curricula enthalten, es wird kaum etwas darüber erzählt und unterrichtet. Das ist das Dilemma, mit dem die Deutschen aus Osteuropa zu kämpfen haben. Man hatte die Leute vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg sicher noch einmal mehr. Und natürlich kamen die Deutschen aus Sibirien und Kasachstan mit ihrem eigenen Gepäck. Sie sind in der Sowjetunion sozialisiert worden – und waren also nicht auf die Art und Weise deutsch, wie man sich in der Mehrheitsgesellschaft das Deutschsein vorstellte.

Sie sprechen selbst von einer „kleinen Studie“: Sie haben sieben Leute interviewt. Wie aussagekräftig kann eine solche Studie sein?

Sie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Das ist bei qualitativen Studien generell so. Es geht dabei nicht darum, die Gesamtheit abzubilden, sondern ein erstes Türchen zu öffnen in diese Gruppe der zweiten Generation, der Kinder von deportierten Russlanddeutschen. Es geht darum zu schauen, welche Typen es gibt, individuelle Geschichten zu bekommen und zu analysieren – und sie eben nicht als homogene Gruppe, sondern in ihrer Heterogenität wahrzunehmen. Dazu hat diese Studie einen ersten Aufschlag gemacht.

Wie haben Sie Ihre Gesprächspartner gefunden?

Die Anbahnung der Interviews ist immer der schwierigste und der wichtigste Moment in so einer Studie. Ich habe erstmal in verschiedenen Teichen gefischt, habe unterschiedliche Leute gefragt, von denen ich angenommen habe, dass sie sich untereinander nicht kennen. Und mir war es wichtig, dass sie wirklich sehr unterschiedlich sind. Deswegen gibt es auch einen relativ großen Altersunterschied, die Befragten sind zwischen 40 und 68 Jahre alt.

Außerdem habe ich darauf geachtet, dass ungefähr gleich viele Männer und Frauen dabei sind, dass sie aus verschiedenen Gegenden kommen, dass Bildung, Familienstand et cetera möglichst divers sind – eben, um ein breites Spektrum abzudecken und verschiedene Typen entwickeln zu können.

Es sind tatsächlich sehr unterschiedliche Geschichten, aber es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Familien herrschte ein großes Schweigen über die Erfahrung der Deportation. Was weiß diese zweite Generation vom Schicksal ihrer Eltern?

Da kam sehr wenig an Erzählung. Manche haben Ordner aus dem Schrank geholt und nochmal nachgeblättert, wo die Eltern eigentlich herkamen. Ich war darüber erschrocken, weil es ja um die Eltern ging, nur um die eine Generation davor – nicht um die Urgroßeltern. In der Studie gibt es das Beispiel von Walter Becker, dessen Eltern als Kleinkinder wiederum ihre Eltern verloren haben. Das finde ich besonders tragisch, wenn man gar nicht weiß, wo man herkommt.

Manche haben Ordner aus dem Schrank geholt und nochmal nachgeblättert, wo die Eltern eigentlich herkamen

Das Schweigen in den Familien hat sicher mit dem traumatischen Ereignis der Deportation zu tun, das ist keine Geschichte, die man seinen Kindern gerne erzählt – mal davon abgesehen, dass es in der Sowjetunion auch eher gefährlich war, darüber zu reden.

Inwiefern war es gefährlich darüber zu sprechen?

Schon deutsch zu sein war ein Makel. Es gab die kollektive Schuldzuschreibung, alle Deutschen waren per se Faschisten, nemcy-faschisty. Damit waren die Deutschen diffamiert, selbst die nach dem Krieg geborenen, die für die Gräueltaten der Wehrmacht wirklich nichts konnten.

Eine solche Bezeichnung als nemcy-faschisty, sind das auch Erfahrungen, die die von Ihnen Interviewten gemacht haben?

Ja, ganz klar. Sie erzählten, dass sie als Kinder nicht eingeladen wurden zum Spielen, weil sie ja „Faschisten“ sind. Oder der Lehrer in der Klasse sagte: „Heute behandeln wir den Zweiten Weltkrieg, wir haben hier zwei Faschisten in der Klasse – aufstehen!“ Und die zwei Deutschen in der Klasse mussten aufstehen.

Immer konnte die deutsche Herkunft Hindernis sein, ein Makel auf dem ganzen Lebensweg. Deutsche waren im Alltag stets als Faschisten präsent: im Geschichtsunterricht, in der Literatur, im kulturellen Bereich, in Fernsehfilmen …

Wie bewältigte die zweite Generation solche Erfahrungen? Wie ging sie um mit ihrer Herkunft, ihrer Identität?

Ganz unterschiedlich. Ein Typus versuchte, die Attribute, die als deutsch zugeschrieben wurden, abzulegen. Das betraf auch die Religion . Eine Befragte ging dann nicht mehr mit zu den Gebetskreisen ihrer Babuschka. Dieser Anknüpfungspunkt an ihre deutsche Herkunft war negativ belastet: Religion war etwas, wofür sie in der Schule ausgelacht wurde. Und außerdem etwas, das sie auch persönlich als etwas Langweiliges empfand, dieses lange unverständliche Beten mit dem Pastor.

Ein Teil der zweiten Generation wählte also die Strategie, die deutschen Attribute – wie Religion und Sprache – unkenntlich zu machen. So heiratete eine der Befragten einen Russen, nahm seinen Namen an und sorgte auch dafür, dass ihr deutscher Vatersname geändert wurde. So versuchte sie, ohne diese negativen und belastenden deutschen Attribute durchs Leben zu kommen. Sie wollte zur sowjetischen Vielvölkerfamilie dazugehören und nicht ausgeschlossen werden.

Ein Teil der Kinder wählte die Strategie, die deutschen Attribute – wie Religion und Sprache – unkenntlich zu machen

Und die deutsche Herkunft hatte für sie ja auch nichts, worauf sie stolz sein konnte. Sie war gesellschaftlich und familiär eine Belastung und nicht mit positiven Erinnerungen verknüpft. Somit hatte sie auch nicht das Gefühl, dass sie mit dem Kaschieren ihrer deutschen Herkunft irgend etwas oder jemanden verrät. Sie konnte damit nichts anfangen, weil sie noch nicht einmal zu dem Ort durfte, aus dem ihre Eltern kamen. Deutschen war es verwehrt, die ursprünglichen Siedlungsgebiete zu besuchen.

Wie war das dann in den 1990er Jahren, als das Deutschsein wieder was Gutes sein konnte – eine „Rückkehr in die Heimat“, von der manche sprachen?

Auch das war ganz unterschiedlich. Sicherlich hatten Viele auch die Hoffnung: In der Sowjetunion bin ich nie richtig akzeptiert worden und in Deutschland werde ich als Deutsche, als Deutscher endlich akzeptiert.

Für manche war es auch die Möglichkeit, der Misere zu entgehen, die in den 1990er Jahren nach der Perestroika entstanden war. Auch Ängste vor nationalistischen Spannungen, die es ja durchaus auch gab in Kasachstan oder in anderen zentralasiatischen Republiken, wo Deutsche gelebt haben. Da war die deutsche Herkunft plötzlich Ticket in ein sozial abgesichertes Leben. Bei denen, die nach der Perestroika gegangen sind, kommen die üblichen Push- und Pull-Faktoren jeder Migrationsbewegung hinzu: Irgendwann waren so viele Leute gegangen, dass man es auch als Niederlage empfunden hätte, selbst nicht auch zu gehen. Viele wurden also auch einfach mitgezogen vom Migrationsstrom. Die Gemeinschaft, die Heimat war nicht mehr da.

Aber es sind ja auch manche geblieben . Diese lebten oftmals in den großen Städten, in Moskau oder Sankt Petersburg, und sie wollten nicht weg. Die Situation dort war eben auch eine andere, dort gab es viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, als anderswo.

Es gab aber auch diejenigen, die schon vor der Perestroika die Sowjetunion verlassen haben. Und die hatten ganz klare politische Gründe. In der Studie ist es Walter Becker, der als Jugendlicher mit seinen Eltern in den 1970er Jahren in die Bundesrepublik kam, und erläutert, dass die Familie mit der atheistischen Sowjetunion nichts zu tun haben wollte. Er erzählt, dass sie als Baptisten auch aus religiösen Gründen verfolgt wurden. Da ging es um eine Ablehnung des Systems, und die deutsche Herkunft konnte man nutzen, um auszureisen.

Was waren denn die prägenden Erfahrungen bei der Ausreise in den 1990er Jahren?

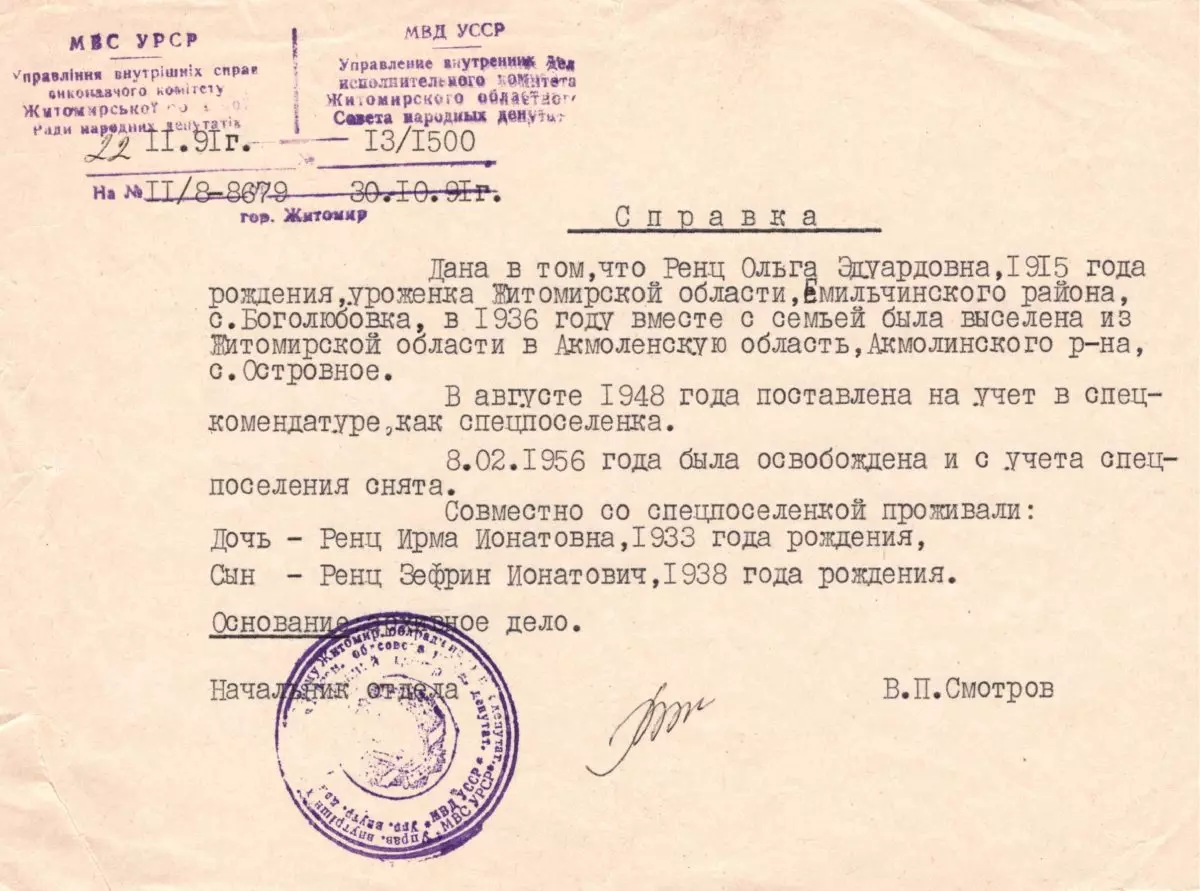

Das eine war der bürokratische Prozess: Die Ausreisewilligen mussten belegen, dass sie Deutsche waren, dass sie aufgrund dieser deutschen Herkunft gelitten haben – während in der Sowjetunion klar war, dass sie „deutsche Faschisten“ waren, dafür hatte niemand einen Beleg gebraucht. Das war nun anders. Das sogenannte Kriegsfolgenbereinigungsgesetz war die Grundlage für die Ausreise.

Sie mussten belegen, dass sie aufgrund der deutschen Herkunft gelitten haben – während in der Sowjetunion klar war, dass sie ‚deutsche Faschisten‘ waren, dafür hatte niemand einen Beleg gebraucht

Das war oft ein sehr mühsamer, auch ein sehr teurer und langwieriger Prozess. Alle Dokumente mussten notariell beglaubigt werden und wanderten oft monatelang zwischen den Ländern hin und her.

Wenn die Genehmigung zur Einreise in die Bundesrepublik endlich erteilt wurde, entschied oft das Geld, wie viel Gepäck man mitnehmen konnte, ob nur 20 Kilo oder mehr – im Herkunftsland gab es viel Korruption, man musste Beamte bestechen, die die Abhängigkeit der Ausreisenden ausnutzten, um sich an ihnen zu bereichern. Eine Frau erzählte, dass der Bus auf dem Weg zum Flughafen angehalten wurde, die Familien mussten noch einmal Geld zusammenlegen, sonst wäre die Fahrt zu ihrem gebuchten Flieger nach Deutschland nicht fortgesetzt worden.

Das, was so mühsam aufgebaut wurde, ein Teil der Lebensleistung, das Haus, die Güter, die man sich mühsam beschafft hatte, konnten oft, wenn überhaupt, nur weit unter Wert verkauft werden. Und in Deutschland machten nicht wenige die Erfahrung der Abwertung wieder: Ausbildungen und Studienabschlüsse aus der Sowjetunion wurden nicht anerkannt und mussten zum Teil wiederholt werden, obwohl viele schon Jahre in ihrem Beruf gearbeitet hatten. Das sind schwierige Erfahrungen, die mit Entwertung verknüpft sind.

Die deutsche Bürokratie spiegelte ihnen, dass alles, was sie gelernt hatten, was sie mitbrachten, nichts taugte. Hinzu kam das Unverständnis in der Bevölkerung: Was, ihr seid Deutsche, aber ihr sprecht gar kein Deutsch?! Und selbst wenn sie Deutsch sprachen, oftmals den alten Dialekt, dann wurden sie auch dafür gehänselt. Der ureigenste Beleg für ihre deutsche Herkunft wurde entwertet und ihnen als Möglichkeit der Anknüpfung an die bundesrepublikanische Gesellschaft genommen.

Das hatte Konsequenzen: Wenn sie bereits in der Sowjetunion die Erfahrung gemacht hatten, nicht als Teil der „Vielvölkergemeinschaft“ akzeptiert zu werden, so blieb ihnen nur der Rückzug in den privaten Bereich, die Kirchengemeinde oder eine andere kleine Gruppe von Vertrauten. Ähnliches konnte sich in Deutschland wiederholen.

Sie haben erzählt, dass manche der Befragten versuchten, ihr Deutschsein zu Zeiten der Sowjetunion zu verstecken, oder gar loszuwerden – weil es ein Stigma war. Sie hatten eine harte Erfahrung der Benachteiligung gemacht aufgrund ihrer deutschen Herkunft. Wie leicht konnten sie diese dann aber noch belegen – was sie nach den Aufnahmekriterien ja tun mussten?

Die meisten haben über die Aufnahmekriterien nichts erzählt. Das ist oft eine Leerstelle in den Interviews – solche Leerstellen sind in der Analyse sehr interessant, es sind die schmerzhaften Punkte in der eigenen Biographie.

Viele haben ‚deutsch‘ auch als etwas sehr flexibles gehandhabt. Das waren äußere Zuschreibungen, die man auch erlernen konnte. Eine der Interviewten fragte ihren deutschen Arbeitskollegen, warum sie denn immer als Russin bezeichnet würde, wo sie doch Deutsche sei. Und das Deutsche, das war für sie die Tatsache, dass sie zum deutschen Friseur geht und deutsche Kleidung trägt. Sie hatte überhaupt kein Konzept einer ethnischen oder kulturellen Identität. Deutsch ist für sie nichts, das man von Geburt an und durch Sozialisation mitbekommt, sondern etwas, das man an- und ausziehen kann. An ihr lässt sich beobachten , dass dieses Konzept von Deutschsein nicht gefüllt wurde mit Kultur im weitesten Sinne.

,Deutsch‘ – das waren äußere Zuschreibungen, die man auch erlernen kann

Es wird ja oft beklagt, dass Russlanddeutsche politisch wenig partizipieren würden. Welche Ergebnisse hat Ihre Studie da gebracht – inwiefern wirkt auch hier eine sowjetische Erfahrung nach?

Ich habe alle Kinder der zweiten Generation als unpolitisch erlebt. Politik ist gefährlich, das haben sie selber erlebt durch Diskriminierungen, das haben sie über ihre Eltern erfahren. Auch in Deutschland hat sich dann keiner der sieben Befragten politisch organisiert oder war in einem Verein aktiv. Sie bezogen sich auf ihre Familie, der familiäre Zusammenhalt war sehr wichtig. Ebenso spielte der Kontakt zur russlanddeutschen beziehungsweise postsowjetischen Community eine große Rolle, und zwar nicht nur wegen der Sprache, sondern vor allem auch aufgrund der ähnlichen Erfahrungen, die sie miteinander teilten.

Welche Konzepte vom Deutschsein haben sie in der Bundesrepublik dann entwickelt?

Es ist nicht so einfach mit den deutschen Konzepten. Weil viele gemerkt haben, dass sie eben auch eine andere Sozialisation mitbringen – mit der sie in Deutschland aber nicht akzeptiert werden als Deutsche. So, wie sie in der Sowjetunion soziale Exklusion erlebt haben, erleben sie auch hier wieder eine Ausgrenzung aufgrund ihrer Herkunft. Und werden als Russen bezeichnet, obwohl sie Deutsche sind.

So, wie sie in der Sowjetunion soziale Exklusion erlebt haben, erleben sie auch hier wieder eine Ausgrenzung aufgrund ihrer Herkunft

Im Fall von Walter Becker ist die deutsche Sprache eine ganz deutliche Abgrenzung zur negativ besetzten Vergangenheit in der Sowjetunion. Im Interview finden sich keine Hinweise auf gelebte deutsche Traditionen. Jedoch wird in der Familie heute ausschließlich Deutsch gesprochen, weil sie sich von den Erfahrungen der Verfolgung und Diskriminierung abgrenzen und dieses Kapitel ihres Lebens hinter sich lassen wollte. Die Verbindung zu dem Ort, an dem sie als Faschisten diffamiert und aufgrund ihres Glaubens ständig drangsaliert wurden, sollte nicht zuletzt über die Sprache gekappt werden.

Ich war bei den meisten Interviewten ja auch zuhause. Da bekam ich manchmal ein Leben wie aus dem Katalog präsentiert. Das Eigenheim spielt eine wichtige Rolle, alles sehr schön einzurichten, einen gewissen Wohlstand herausstellen zu können. Das entspricht dem gut gepflegten Narrativ, dass man deutsche Dörfer schon im Russischen Reich von weitem an den schönen Häusern erkennen konnte.

Wo sehen sie ihre Heimat?

Bei manchen stellte sich die Frage nicht, etwa bei Walter Becker, der als Jugendlicher nach Deutschland gekommen ist. Er hat mit seinen Eltern und Geschwistern später nochmal eine Reise unternommen zur letzten Wohnadresse im Baltikum, um nach Spuren zu suchen. Aber die Heimat war Deutschland, weil die atheistische Sowjetunion nie ihre Heimat sein konnte.

Und andere wissen bis heute nicht, wo ihre Heimat ist. Galina Schulz zum Beispiel. Sie hätte gerne eine Heimat, aber hat bis heute das Gefühl, auch in Deutschland nicht als zugehörig anerkannt zu werden – genauso ging es ihr schon in der Sowjetunion.

Diese Sehnsucht nach Heimat findet sich schließlich auch im Titel der Studie: Ich wollte unbedingt, dass es meine Heimat ist!, wird Galina Schulz da zitiert.

Und sie tat zunächst alles dafür, damit ihre Tochter eine Heimat haben würde: Sie erzog sie „auf Deutsch“, die Tochter sollte nicht mit russischen Dingen in Berührung kommen, damit sie ja ihre Heimat hat und sich klar Deutschland zugehörig fühlt. Heute sagt Galina Schulz, sie würde es anders machen und sie mit beiden Kulturen aufwachsen lassen.

Sicher spürte sie auch einen Rechtfertigungsdruck. Deutschland ist eben kein klassisches Einwanderungsland und musste erst lernen, eins zu sein.

Ja. Und gerade an den Russlanddeutschen kann man sehr gut sehen, dass es DAS Deutschsein oder DAS Russlandddeutschsein gar nicht gibt. Das merkt man auch an der Studie: Die einzelnen Befragten erzählen ihre individuelle Familiengeschichte und keine Kollektivgeschichte. An den Interviews lässt sich die von manchen Vertretern russlanddeutscher Vereine beschworene Schicksalgemeinschaft nicht belegen.

Aufgrund der oftmals negativen und traumatischen Erfahrungen ist es für diese zweite Generation sehr schwierig, ihre russlanddeutsche Identität positiv zu besetzen. Diese Generation ist eher blockiert, auch aufgrund der Diskriminierung, die sie wegen ihrer deutschen Herkunft erlebt hat.

Setzt sich das fort – wie geht die nächste Generation mit diesem Erbe um?

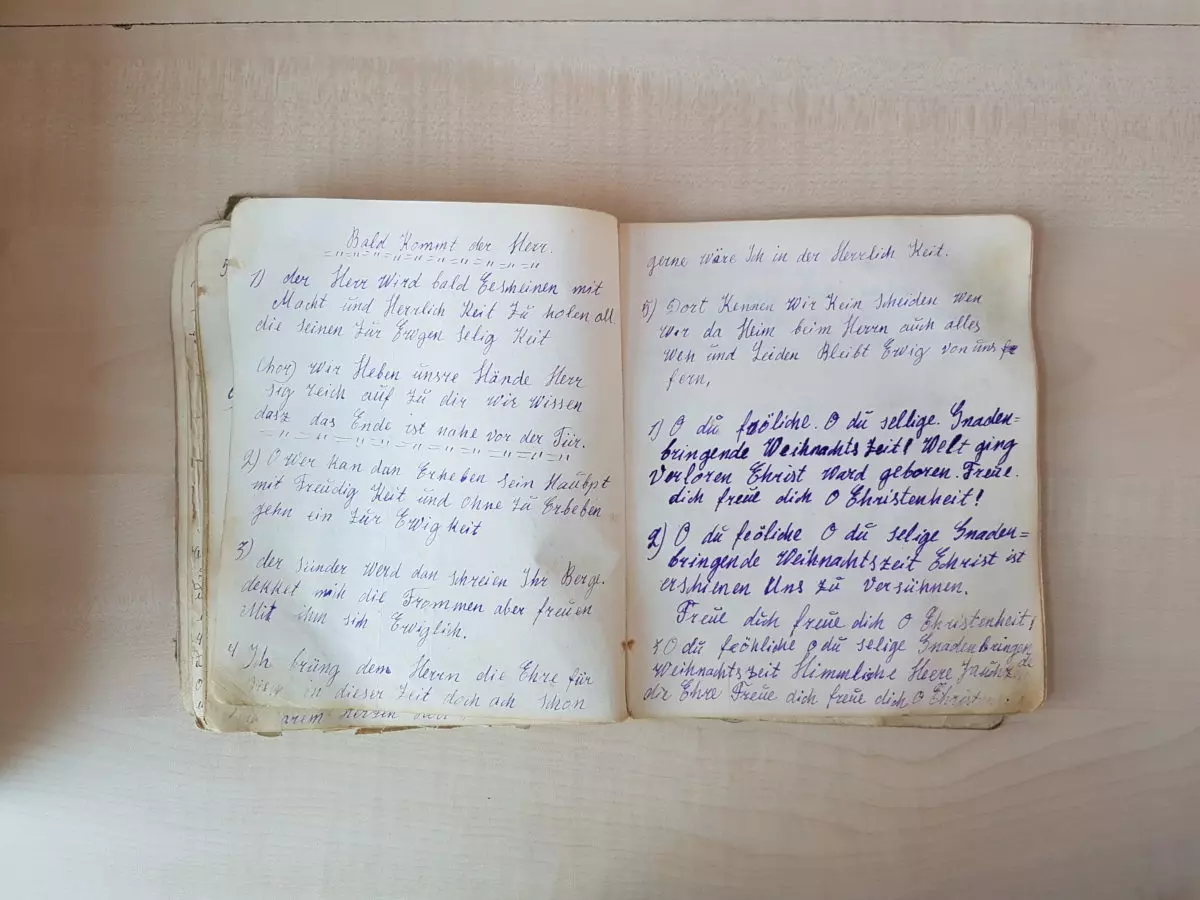

Bei der dritten Generation wird’s dann spannend – sie entdeckt diese Geschichte und Vergangenheit ganz anders und nochmal neu. Die Fotos, mit denen ich die Studie bebildert habe, habe ich von der Enkelgeneration bekommen. Die Enkelinnen hatten ein großes Interesse daran, dass diese Geschichten erzählt werden. Sie haben nochmal einen größeren Abstand zur Deportationsgeschichte, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist dadurch oft intellektueller. Aber das ist dann Thema für eine neue Studie.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)