Historiker Anton Markschteder erinnert sich auf Facebook an seinen Opa Anton und seine Oma Emma, und an das, was er über die Familiengeschichte überhaupt weiß. Der Post wurde viel kommentiert und geteilt. Es ist auch ein Text darüber geworden, wie das Erinnern in Familien eigentlich funktioniert, was man sich in Familien erzählt und worüber man schweigt. Und ein Text darüber, welch unterschiedliche Facetten (russlanddeutsche) Identitäten annehmen konnten und können, früher genauso wie heute.

Vor ziemlich genau 30 Jahren, im Juni 1991 stand mein Opa, der Zeit meines Lebens mit mir den Vornamen Anton teilte, in einer deutschen Amtsstube und zitterte um sein Leben. Mehrere Blicke waren auf ihn gerichtet. Er verstand genau, wie sein Schweigen aussehen wird, und suchte krampfhaft nach Worten. Seine Stimme stockte, er rang nach Luft, und die ersten Schweißperlen kullerten über seine Glatze. Einige Tage zuvor hatte er als 70-jähriger Mann zum ersten und letzten Mal in seinem Leben den Boden seiner deutschen Vorfahren betreten und musste nun einem offiziellen Vertreter Deutschlands in einem belanglosen Gespräch nachweisen , dass nach einem Generationen-Staffellauf von über 170 Jahren ausgerechnet er die Sprache der ersten Auswanderer heil in die Heimat zurückbrachte.

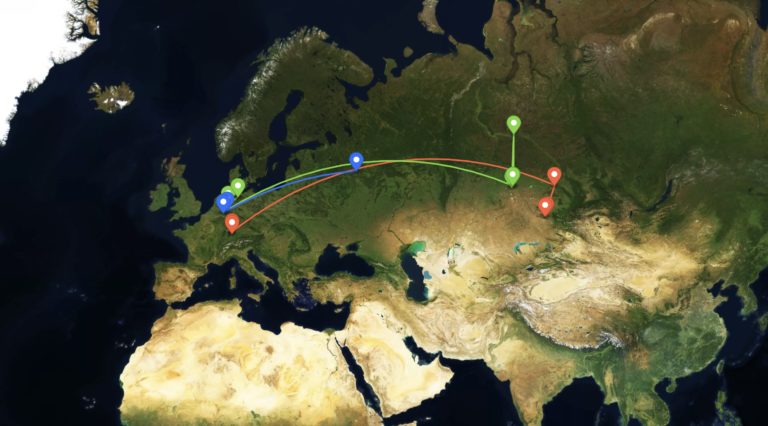

In unserer nun schon seit 30 Jahren in Deutschland andauernden Familiengeschichte ist es nicht überliefert, ob es damals ein Beamter oder eine Beamtin war, der oder die meinen Opa fragend ansah und auf dessen Beteiligung am alles entscheidenden Smalltalk wartete. Er oder sie konnte nicht wissen, dass mein Opa 1920 zwar in einem ukrainischen Dorf geboren wurde, das noch den deutschen Namen Groß Werder trug, ansonsten jedoch diese einstige deutsche Kolonie bereits vor der Geburt meines Opas weitgehend russifiziert gewesen war. Deutsch blieben die Familiennamen der Dorfbewohner selbst und der Katholizismus, der seine stärkste Ausprägung in der beharrlichen Weigerung fand, sich mit den protestantischen Bewohnern des benachbarten Klein Werder zu verheiraten. Nach über 100 Jahren bäuerlichem Leben in der russischen Provinz, die die Ukraine damals war, konnte man den Großwerderanern zwar den Verlust der deutschen Muttersprache vorwerfen, aber nicht die Blutvermischung mit den Protestanten. Ukrainer, Russen oder Juden wurden übrigens auch nicht geheiratet. In Groß Werder lebten etwa 40 Familien. Ständig wuchs jemand zu heiratsfähigem Alter heran. Manchmal hatte man sogar Auswahl. Und wäre nicht der Zweite Weltkrieg gekommen, hätten die Genetiker am Gordischen Knoten großwerderanischer Stammbücher nicht weniger Freude als an isländischen Stammbüchern.

Was es bedeutet, in der Ukraine der 1920er und der 1930er Jahre aufzuwachsen, kann ich nicht beschreiben. Weil ich es nicht weiß. Mein Opa starb zwei Jahre bevor ich beschloss, Historiker zu werden, und erst viel später verstand ich, dass Geschichte nicht nur in Bibliotheken und Archiven zu finden ist. Die frühesten Erzählungen von seinem Leben, die meine kindliche Sorglosigkeit und jugendliche Ignoranz durchdrangen, waren seine Erzählungen vom Krieg. Mit 18 wurde er in die sowjetische Armee eingezogen. Als er 19 war, fing die Sowjetunion an, alle ihre westlichen Nachbarländer zu überfallen und entließ bis 1941 keinen einzigen Wehrpflichtigen mehr. Schließlich wurde 1941 die Sowjetunion selbst überfallen und für meinen Opa, wie für Millionen anderer sowjetischer Bürger, hieß es, die Heimat vor den deutschen Invasoren zu schützen.

Erst viel später verstand ich, dass Geschichte nicht nur in Bibliotheken und Archiven zu finden ist

Ein Bombardement hatte er erlebt und überlebt. Dies muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, aber wir, seine Enkel, haben uns für eine andere Episode interessiert. Unser Opa war an einem Gefecht beteiligt. Nein, er habe keine Deutschen getötet, ja, er hatte Angst, ja, er habe mit seinem Gewehr geschossen, erzählte er uns. Nach einer Heldengeschichte klang das überhaupt nicht, doch die größte Enttäuschung ereilte uns, als er uns berichtete, dass er im entscheidenden Moment des Gefechts beschlossen hatte, über die Köpfe von den Deutschen hinweg zu schießen. Eine schlüssige Erklärung für diese Charakterschwäche lieferte er nicht. Er habe es einfach nicht tun wollen.

Heute stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, wenn ihm damals in seinem Schützengraben jemand erzählt hätte, dass 60 Jahre später sein noch nicht geborener Enkel in deutscher Soldaten-Uniform am Auslandseinsatz in Kosovo teilnehmen würde. Er würde sich keine Sorgen um mich machen müssen. Was ich in Kosovo erlebte, war nicht einmal annähernd mit seinem Krieg zu vergleichen. Einmal sind wir von Jugendlichen mit Steinen beworfen worden und einmal drohte uns unser 7,5-Tonner auf dem vereisten Berghang in ein Minenfeld abzurutschen. Wahrlich, mein persönlicher Ausflug in die Kriegsgeschichte war harmlos und glimpflich. Aber ich stelle mir vor, dass mein Opa nicht nur gern gewusst hätte, ob ich heil zurückkam, sondern auch, ob ich auf andere Menschen geschossen hatte. Und er wäre erleichtert gewesen zu erfahren, dass ich am Ende alle meine Munition vollzählig abgegeben habe. Und wenn wir schon dabei sind, dann sollte er dort in seinem Schützengraben wissen, dass ich heute nicht enttäuscht bin. Er hätte mein vollstes Verständnis, wenn er damals auf die deutschen Soldaten geschossen hätte, und er verdient meine Bewunderung für seine persönliche Entscheidung, es nicht zu tun.

Er war bereit für seine Heimat sein Blut zu vergießen, aber nicht das der Anderen. Er hätte es wahrscheinlich mit der Zeit gelernt

Mit seinem deutschen Blut hatte sein Pazifismus nichts zu tun. Und auch nicht mit seinem rudimentären Katholizismus. Es war eher eine individuelle Entscheidung eines 21-jährigen Mannes, der bereit war, für seine Heimat sein Blut zu vergießen, aber nicht das der Anderen. Er hätte es wahrscheinlich mit der Zeit gelernt. Wie Millionen anderer Sowjetbürger hätte er das Töten gelernt und auch das Sterben. Doch es kam anders. Alle Russlanddeutschen wurden unter den Generalverdacht der Kollaboration gestellt und aus den Streitkräften entfernt. Eine Arbeitsarmee wurde geschaffen – ein Gulag für Menschen mit falschem Blut. Sklavenarbeit für den Sieg. Strafe für nicht begangene Verbrechen. Mehr noch – Sippenhaft. Denn während die Männer in die Arbeitsarmee eingezogen wurden, wurden ihre Familien ins Landesinnere nach Sibirien oder Zentralasien deportiert, wo auf sie ebenfalls Zwangsarbeit wartete. Ein Merkmal moderner Kriege – die Verwischung der Grenze zwischen Kombattanten und Zivilisten. Bomben fallen auf Wohnhäuser, Frauen und Kinder werden in Viehwaggons zu Zwangsarbeit verschleppt.

Viele der ukrainischen Deutschen wurden hastig deportiert. Andere wurden von den Deutschen überrannt. In Groß Werder geriet die Familie meines Opas unter die Besatzung: Seine Eltern und seine 13-jährige Schwester Sofia. Die Frontlinie durchmischte die Karten. Wer auf der sowjetischen Seite blieb, war ein potentieller Verräter und musste seine Erbsünde abbüßen. Wer in die Hände der Wehrmacht geriet, wurde von seinem Blut gerettet. Man hatte Nachsicht mit der Familie meines Opas, auch wenn sie kein Deutsch sprachen. Sie hätten schließlich solange unter den Wilden gelebt. Sie wurden ins Warthegau abtransportiert, wo neue deutsche Siedlungsgebiete entstehen sollten. Dort gab es bereits leerstehende Häuser, die auf die neuen Besitzer warteten. Warthegau klingt sehr deutsch, aber für meine Tante Sonja, wie meine Großtante Sofia in unserer Familie immer genannt wurde, blieb das Warthegau immer nur eins – Polen. „Wir wurden nach Polen gebracht“, würde sie immer sagen. Niemals würde sie von „verschleppt“ reden. Zwar würde sie gelegentlich das Verb „deportieren“ verwenden, doch sicherlich nur, um den Geschichten anderer Familienmitglieder auf der anderen Seite der Front zu entsprechen. Wurst, Käse und alles hätten sie beim Transport nach Polen gehabt. Und dann mit abgesenkter Stimme und vieldeutigem Blick: „Uns haben die Deutschen gut behandelt.“

Tante Sonja war eine griesgrämige, verbitterte Frau, die niemals verheiratet war und uns Kinder regelrecht hasste. Dass sie darauf auch noch stolz zu sein schien, von den Deutschen gut behandelt worden zu sein, erfüllte mich damals nur mit Ekel. Während wir, normale Russen, damals alle gegen Hitler gekämpft haben, hat sie von den Deutschen Wurst angenommen. Erst viel später, lange nachdem Tante Sonja das Zeitliche verfluchte, dämmerte mir, dass in diesem vorangestellten „uns“ sehr viel mehr angedeutet war, als ich zuerst hören konnte. Ich erinnerte mich an die polnischen Bauernhöfe, die von ihren rechtmäßigen Eigentümern gesäubert wurden. Die 13-jährige Sonja muss gesehen oder zumindest gehört haben, was die Deutschen mit Polen gemacht hatten. Und kurz darauf fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen: Sie muss auch gewusst haben, was die Deutschen mit Juden damals machten, in der Ukraine und in Polen. Nie hatte ich ein Wort von ihr darüber gehört. Die größte Tragödie der Juden, die Apokalypse eines Volkes, das Jahrhunderte lang Seite an Seite mit uns lebte, – eingeschlossen im kurzen geflüsterten „Uns haben die Deutschen gut behandelt“.

Später wird sich das Kriegsblatt wenden und die Frontlinie wird ein zweites Mal über die Familie meines Opas rollen und alles verändern. Sein Vater wird zu einem Arbeitseinsatz herangezogen, um die Verteidigungsanlagen vor den herannahenden Russen zu bauen. Er wird nicht mehr zurückkehren. Vermutlich wird er von den schnell vorrückenden russischen Soldaten erschossen. Sonja und ihre Mutter werden gefangen genommen und nun richtig deportiert. Diesmal wird es im Viehwaggon nach Kasachstan gehen. Von alldem wird mein Opa nichts wissen. Er wird zu dieser Zeit in einem Bergwerk schuften, irgendwo hinter dem Ural. Nachts wird er so müde sein, dass er es nicht mitbekommt, als man ihm eines Tages seine Schuhe klaut. Er wird seine Arbeit nicht antreten können. Der passende Paragraph wird „Sabotage“ heißen. Er wird zehn Jahre Gefängnis bekommen.

Bis auf die Geschichte mit den Schuhen weiß ich weder etwas über seine Zwangsarbeit im Bergwerk, noch etwas über die Zeit im Gefängnis. Er hatte nie darüber geredet, und ich habe nie gefragt. Er kam vorzeitig raus, ich glaube, nach drei oder fünf Jahren. Eine Amnestie rettete ihn. Zu dieser Zeit war er extrem unterernährt und schwach auf den Beinen. Er hatte etwas Geld in der Tasche, aber keine Idee, was er machen sollte. Er wusste nicht, wo seine Familie war und ob sie noch am Leben ist. Er fragte einen Soldaten auf der Straße, ob dieser wüsste, was in der Ukraine los sei. Dieser sagte ihm, er soll sich von dort fernhalten, wenn er am Leben bleiben will. Mit seinem letzten Geld kaufte er sich ein Ticket für einen Dampfer, der den sibirischen Fluss Ob auf und ab fuhr. Sein einziger Plan – an der letzten Station auszusteigen. Er war Mitte 20 und vollkommen allein. Bis zur Sprachprüfung in der deutschen Amtsstube hatte er noch über 40 Jahre.

An jenem warmen Junitag stand mein zitternder und aufgeregter Opa nicht allein vor den Augen eines deutschen Beamten oder einer Beamtin. An seiner Seite stand meine Oma Emma, die wenige Augenblicke zuvor in fließendem, wenn auch sehr antiquiertem Deutsch ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk zweifelsfrei und eindrucksvoll nachgewiesen hatte. Ich weiß nicht genau, was sie sagte, doch sie tat es sicherlich mit ihrer herzlichen Schlichtheit und Freundlichkeit, mit dem ihr eigenen direktem und zuweilen derbem Humor und ihrem warmen und gütigen Blick. Danach drehte sie sich wohl zu ihrem Mann um und forderte ihn auf, ebenfalls auf die gestellte Frage zu antworten. Neben ihrem perfekten Deutsch konnte er nur verlieren. Ihre Gegenwart konnte sich nur ungünstig auf seine erwartete Darbietung auswirken. Doch die Entscheidung, an seiner Seite zu stehen, war eine physikalische Konstante, und sie wurde früher, viel – viel früher gefällt. Um es zu verstehen, müsste man mindestens bis Stalingrad zurückgehen.

In Stalingrad wurde die Wende im Krieg eingeleitet. Heute heißt diese Millionenstadt Wolgograd. Was nicht viele wissen: die Stadt, die zum Sinnbild des deutschen Desasters an der Ostfront wurde, hieß ursprünglich Sarepta und war eine Kolonie der Wolgadeutschen. An der Wolga lebten damals über 600.000 Deutsche. Eine von ihnen war meine Oma Emma. Sie wuchs in einem Dorf namens Rosenheim auf und sprach bis zu ihrem 16. Lebensjahr nur Deutsch.

Emma kam aus der zweiten Ehe ihres Vaters hervor. Aus der ersten Ehe wie auch aus der zweiten gab es weitere Töchter. Insgesamt vier oder fünf. In der Familie unterschied man nicht zwischen Schwestern und Stiefschwestern, Töchtern und Stieftöchtern. Alle wurden geliebt. Das Leben in der deutschen Dorfgemeinde war von Zusammenhalt und Solidarität geprägt. Gemeinsam konnte man überleben. Als die Kollektivierung begann und bewaffnete Kommandos den Bauern das letzte Saatgut wegnahmen, versteckte man seine Reserven im Wald. Unsere Nachbarn wussten, wo unser Weizen vergraben war und wir wussten, wo ihrer lag, erzählte mir Oma Emma 80 Jahre später. Wenn man selbst abgeholt wurde, sollten wenigstens die Nachbarn überleben können. Allem Zusammenhalt zum Trotz brach die Zeit an, in der man Essensreste von Müllhalden aufkochte und später sogar Gras aß. Der Hunger kannte kein Erbarmen. In anderen Jahren, in denen der Staat es nicht darauf anlegte, die Bauern als Klasse zu vernichten, brachten die russische Erde und der deutsche Fleiß mehr als genug Weizen hervor. Einmal war die Ernte so üppig, dass man das Kirchenschiff zur Kornkammer umwandelte. Gott ist gut, aber zum Sattwerden braucht man Brot.

Im September 1941 bekamen die Dorfbewohner ein paar Tage Zeit, um ihre Habseligkeiten zu packen. Danach hatten sie sich nur mit Koffern am Dorfplatz zum Abtransport zu versammeln. Über ein Jahrhundert lang hatten sie an der Wolga gelebt und dort Felder bestellt. Nun hieß es, das eigene Dorf zu verlassen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Zum Abtransport kamen auch zwei kasachische Familien, die aus irgendeinem Grund in Rosenheim lebten. Obwohl sie vermutlich Moslems waren, waren sie gänzlich in die Dorfgemeinschaft integriert. Ihre Kinder spielten auf der Straße mit deutschen Kindern und sprachen fließend Deutsch. In diesen September-Tagen hatten die Kasachen beschlossen, sich freiwillig mit den Deutschen deportieren zu lassen. Doch sie wurden nach Hause geschickt, und es war nicht klar, wen damit das schrecklichere Los treffen würde. Einen ähnlichen Fall beschrieb auch Alexander Solshenizyn in seinem Archipel Gulag.

Die Kasachen hatten beschlossen, sich freiwillig mit den Deutschen deportieren zu lassen. Doch sie wurden nach Hause geschickt und es war nicht klar, wen damit das schrecklichere Los treffen würde

Viele Jahre später wird eine jüngere Schwester von meiner Oma den Kontakt zu diesen kasachischen Familien wieder aufnehmen, und sie werden ihr berichten, was damals aus dem Dorf wurde. In den ersten Tagen hätten sie sich kaum aus dem Haus getraut. Auf den Straßen streunten hungrige Hunde, die man von den Ketten gelassen hatte. Überall im Dorf heulten in ihren Ställen nichtgemolkene Kühe. Ihre Euter brannten, und das Geheul war meilenweit zu hören. Vor allem nachts jagte dieses heulende Geisterdorf einem eine höllische Angst ein. Dann kamen Lkws mit jungen Ukrainerinnen, die von der Front geflohen waren. Sie melkten die Kühe morgens und abends. Später wurden ganze Familien gebracht. Ihnen wurden Häuser zugewiesen. Sie sollten sich für immer dort einrichten. Die einstigen Besitzer würden niemals zurückkehren.

Während das Vieh zuhause heulte, wurden die einstigen Besitzer in Viehwaggons nach Sibirien deportiert. Symbol der Epoche. Viehwaggon. Gibt es ein stärkeres Gegenbild zu Mitgefühl, Würde, Menschlichkeit? Tagelanges Fahren durch die unendlichen Weiten Sibiriens. Emmas Vater hatte Typhus. Er war so schwach, dass er von Emmas Mutter und Schwester zum Viehwaggon getragen wurde. Eine weitere Schwester hielt von hinten seinen Kopf. Er überlebte die Fahrt nicht und wurde bei einem Bahnhofshalt beerdigt. Der Mann, der so viele Töchter hatte und keinen einzigen Sohn, trug den Namen Gottlieb.

Mit 16 Jahren lernte Emma zum ersten Mal in ihrem Leben Russisch. Bis zu ihrem Tod wird sie Russisch mit starkem deutschen Akzent sprechen. Manche Wörter wird sie immer mit einem viel zu weichen „ch“ am Ende aussprechen, so wie es eine Russin niemals tun würde. Wenn ich es mir recht überlege, so würde auch ihr Satzbau gelegentlich eine deutsche Vorlage vermuten lassen. Viel gravierender und zuweilen auch schockierend war aber ihr sorgloser Umgang mit Kraftausdrücken. Sie schien niemals zu wissen, dass solche Wörter nicht angebracht waren und streute sie mit erschreckender Gelassenheit ein. Erst später begriff ich, dass diese Schimpfwörter geschichtliche Zeugnisse waren. Sie zeugten davon, wie die Menschen sprachen, von denen meine Oma Russisch gelernt hatte, und davon, dass diese Menschen nicht gerade zimperlich waren.

Ihren Grundkurs in Russisch belegte sie in einem Steinbruch. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester mussten sie zwei Tagesmengen für erwachsene Männer erfüllen. Niemand klärte sie darüber auf, dass es für jeden Erwachsenen in der Sowjetunion Arbeitsbücher gab, in die die geleistete Arbeit eingetragen wurde, und dass daraus später Rentenansprüche errechnet werden. Sie schufteten fürs Essen und um ihre Familie zu ernähren. Zwei Jahre später wurde die Familie erneut umgesiedelt, weiter nach Osten. Emma arbeitete tagsüber als Reinigungskraft in einem Lebensmittelladen. Nachts arbeitete sie in einem Strafgefangenen-Lager in der Nähe. Die Gefangenen fällten Holz. Abends hängten sie ihre Watte-Jacken neben dem Ofen auf, damit sie bis zum Morgen wieder trocken waren. Alle 15 Minuten mussten die Jacken gewendet werden. Das war Emmas Aufgabe. Damit sie nicht verschlief, legte sie sich einen Holzscheit unter den Kopf. Egal, wie müde sie war, mit der Zeit drückte der Holzscheit so stark, dass sie aufwachte. Dann wendete Emma die Jacken und legte sich mit der anderen Kopfseite auf den Holzscheit.

Mehrere Jahre war ihr Kissen ein Holzscheit, bis sie schließlich eine Stelle in einer Bäckerei fand. Von nun an würde sie alles tun, um diese Arbeit zu behalten. Sie wird sie nicht aufgeben, wenn sie heiraten und drei Kinder großziehen wird, und auch nicht trotz vieler Arbeit am eigenen Hof mit Garten, Kühen, Schweinen und Hühnern. Wie schlimm es auch sein wird, sie wird von morgens bis abends schuften und immer ihr eigenes Arbeitsbuch füllen, in fester Entschlossenheit, im Alter auf niemanden angewiesen sein zu müssen.

Dass die Arbeit in der Bäckerei schicksalsträchtig für sie sein würde, ahnte sie noch nicht, als eines Tages ein großgewachsener, schlanker junger Mann wackligen Schrittes vom Flusshafen kam, an der Hintertür der Bäckerei klopfte und anbot, für ein Stück Brot Brennholz zu hacken. Nach dem Krieg waren männliche Hände gefragt und so fand mein Opa in der Bäckerei einen Lebensmittel-Punkt und damit einen neuen Lebens-Mittelpunkt, an dem er zu Kräften kommen konnte. Mit der Zeit sprach es sich in der Stadt herum, dass der Neuankömmling einen Traktor fahren und bedienen konnte, und schon bald avancierte er zu einem angesehenen Spezialisten, dessen Dienste Gold wert waren. Er ließ sich im Dorf an der Ob nieder, fing ein neues Leben an und verguckte sich auch in die hübsche Bäckerin, deren Leben allerdings nur aus Arbeit zu bestehen schien und die auf seine Annäherungsversuche sehr abweisend reagierte.

Eines Tages kam Emma von der Arbeit nach Hause und erlebte ihr blaues Wunder. Ihre Mutter erzählte ihr, dass Anton da gewesen sei und seinen Koffer dagelassen hätte. Er wurde auf eine Dienstreise gerufen und da er nicht wusste, wo er wohnen kann, hätte er es mit Emma abgesprochen, seinen Koffer bei ihr zu lassen. Emma, hast du etwas mit diesem Mann, fragte die Mutter. Emma hatte nichts mit diesem Mann, und die ganze Situation überforderte sie. Aber es war wohl die Möglichkeit, etwas mit einem Mann zu haben, die Möglichkeit, in den Augen der Mutter eine Frau zu sein, die etwas mit einem Mann haben kann, die sie intuitiv antworten ließ: Der Koffer stört ja nicht. Soll er doch bei uns stehen.

Als mein Opa von der Dienstreise zurückkam, war das Verhältnis zwischen den beiden ein anderes. Von nun an waren sie zusammen. Kein Kuss im Mondschein, kein Liebesbrief – ein abgeschabter Koffer mit den Siebensachen eines Häftlings ersetzte Amors Pfeil, und die Würfel waren gefallen. Ich wüsste gern, ob sie ihn damals als Deutschen wahrnahm. Ich wüsste gern, ob es ihn störte, dass sie evangelisch war. Ich wüsste gern, ob sie sich damals hätten vorstellen können, eines Tages einmal mehr alles aufzugeben und zusammen nach Deutschland auszuwandern. Und im fortgeschrittenen Alter, er 70 und sie 65, in einer deutschen Amtsstube zu stehen und ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke nachweisen zu müssen.

Was hätte meinen Opa auf diesen Tag vorbereiten können? Vielleicht die ständigen Verhöre, zu denen er nachts gezerrt wurde. Der örtliche NKWD bekam die Nachricht, dass mein Uropa in Polen verschollen war. Daraufhin beschlossen sie, aus meinem Opa den Aufenthaltsort seines Vaters herauszuprügeln. Jeden Abend musste er sich nach der Arbeit beim NKWD melden und wurde verhört. Und jede Nacht wiederholte er, dass er nicht wusste, was mit seiner Familie geschehen ist. Man hielt ihm eine Pistole an die Schläfe und schrie ihn an, er solle gestehen. In seiner Verzweiflung vertraute er sich seinem Nachbar an, dass er es bald nicht mehr aushalten würde. Der Nachbar gab ihm den entscheidenden Tipp: Wenn sie dich nach deinem Vater ausfragen, wissen sie etwas über ihn. Frag du sie doch mal, was sie wissen. Mein Opa kratzte seinen Mut zusammen und fragte seine Peiniger, was mit seinem Vater sei. Der Vernehmer schaute ihn lange an, sagte nichts und schickte ihn schließlich nach Hause. Er wurde seitdem nie wieder verhört.

Die drei Kinder, die Opa Anton und Oma Emma auf die Welt brachten und in Sibirien großzogen, sind heute namentlich in den offiziellen Listen der Opfer politischer Repressionen der Sowjetunion aufgeführt. In ihren Akten steht, dass sie zur Verbannung in eine Spezialsiedlung verurteilt wurden. Als Datum der Verurteilung steht bei allen der 9. September 1941 – lange bevor sie geboren wurden. Von der Durchtrennung ihrer Nabelschnüre an waren sie Häftlinge. Sie wurden in ein Gefängnis hinein geboren, als hätten sie im Vorleben Sünden begangen und Sibirien sei ihre Strafe gewesen.

1955 wurde die Verbannung aufgehoben. Die Deutschen hatten inzwischen Wurzeln geschlagen. Sie haben Häuser gebaut und Gärten angelegt. Sie haben gelernt, in der Taiga zu überleben, kannten sich mit Waldpilzen aus, wussten, wie man jagt, wie man Zedernkerne röstet. Sie wussten, wie man bei minus 40 nicht erfriert und wie man sich im Schneesturm orientiert. Die Idee, von der neuen Freiheit Gebrauch zu machen, erneut alles abzureißen und sein Glück wieder an der Wolga oder in der Ukraine zu suchen, war genauso absurd und weit weg wie … wie Australien oder wie Rio-de-Janeiro. Oder wie Deutschland.

Das kleine Gefängnis war weg, aber das große – die Sowjetunion – siechte nur langsam dahin. In der ständigen Arbeit und dem permanenten Kampf mit dem rauen Leben in der Wildnis vergingen Jahre und Jahrzehnte. Ein guter Ehemann war Opa Anton nicht. Die Kinder und den Hof überließ er weitgehend meiner Oma. Er selbst ging gänzlich in der Rolle des Familienoberhaupts auf, das das gesellschaftliche Ansehen genoss und immer noch ein gefragter Traktorfahrer war. Man munkelte von einer anderen Frau und sogar einem Kind, aber Genaueres wusste niemand. Oma Emmas Leben war ein einziges Durchhalten. Die Menge an Arbeit und Entbehrungen entzogen sich jeglicher Beschreibung.

In den 1980er Jahren traten sie langsam auch in mein Leben ein: meine Oma mit ihrer seltsamen Aussprache und mein Opa, ein solider Mann, der nun schon in seinen Sechzigern war. Jeden Sonntag zog er sich feierlich an und ging in die Stadt, um sich eine Zeitung zu kaufen. Dort, im tiefen Hinterland des sowjetischen Imperiums, hatte ihn der allgemeine Enthusiasmus gepackt. Der Grund dafür war ein neuer Star am politischen Firmament, der seine Reden „ohne Zettel“ halten konnte, der wie ein Mensch sprach und wie ein Mensch dachte. Mein Opa würde seine abgedruckten Reden studieren und allen erzählen, welche fundamentalen Besserungen auf das Land zukämen. Hier und da hörte man schon von Deutschen, die nach Deutschland ausreisen würden, aber für uns kam das nicht infrage. Opa Anton, der Patriarch, sprach sein Machtwort und er würde dabei bleiben, bis seine Bewunderung für Gorbatschow dahinschmolz und die leeren Regale in den Geschäften für die Zukunft nichts Gutes verhießen.

Und so machten wir uns auf den Weg. Mein Opa Anton und meine Oma Emma ließen einmal mehr alles hinter sich und kamen in ein fremdes Land, in die Heimat. Sie kamen, um ein neues Leben zu beginnen, damit ihre Kinder und Enkel kein Gras essen und nicht auf Andere schießen mussten.

Mein Opa Anton und meine Oma Emma ließen einmal mehr alles hinter sich und kamen in ein fremdes Land, in die Heimat

In den letzten Monaten vor der Ausreise kaufte sich Opa Anton einen russisch-deutschen Sprachführer. Stundenlang saß er daran und prägte sich Phrasen ein, die ihm das Leben in Deutschland erleichtern würden. Der Sprachführer war für Touristen konzipiert, doch selbst für diese war er so ungeheuer realitätsfern, dass man darüber nur den Kopf schütteln konnte. In der schönen Welt des Sprachführers stiegen die sowjetischen Touristen in Hotels ab, speisten in Restaurants und besuchten Opernhäuser. Ich erinnere mich, wie mein Opa mich einmal schelmisch fragte, ob ich denn wüsste, wie man sich auf Deutsch vom Hotel-Rezeptionisten wecken lassen könnte. Mein Schuldeutsch gab es zur Freude meines Opas nicht her. Er wusste es: „Bitte wecken Sie mich um acht Uhr auf!“ verkündete er stolz auf Deutsch. Weiß Gott, warum ihm dieser Satz als nützlich erschien. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er zuvor niemals in seinem Leben in einem Hotel übernachtet hatte. Und hätte es in seinem Leben ein Anliegen gegeben, das eine Übernachtung in einem Hotel in einer Stadt erfordert hätte, hätte er sein Erscheinen bei diesem ominösen Termin sicherlich nicht dem Rezeptionisten überlassen. Er wäre mit dem ersten Hahnenschrei aufgestanden, wenn er überhaupt vor Aufregung hätte schlafen können.

Vielleicht war es diese glänzende, aufregende Welt des Sprachführers, die meinen Opa mit Angst erfüllte und weshalb er mehrere Bleistifte verschliss, als er die einzelnen Wörter mit ihren Übersetzungen mühsam aus dem Sprachführer rausschrieb. Er wollte unbedingt bestehen, wenn es soweit sein sollte.

Als es soweit war, ergriff ihn Panik, und er konnte sich nicht erinnern, wie man ein Aperitif bestellt und wo die Garderobe sei. Kein einziges deutsches Wort wollte ihm einfallen. Sein Herz raste und er begriff, dass er ganz und gar nicht wie ein Deutscher aussah. Ich weiß heute gar nicht mehr, wozu genau diese Sprachprüfung da war. Man hätte ihn sicherlich nicht zurück in den Flieger gesteckt und ihm „Do swidanja“ zugerufen. Ich glaube, es ging irgendwie um Familienzuzug und es galt zu erreichen, dass man zu seiner Verwandtschaft in Süddeutschland gelangte. Das Schlimmste, was ihm hätte passieren können, war, in die neuen Bundesländer geschickt zu werden. Selbst nach den Maßstäben von 1991 wäre das immer noch besser als Sibirien gewesen. Vielleicht war es aber auch eine reine Formalität und der Beamte oder die Beamtin musste nur für die Statistik im Formular ein Häkchen setzen. Aber die Angst meines Opas zu versagen war real und mit jeder Sekunde steigerte sie sich zu brennender Panik. Meiner Oma platzte der Kragen und sie fuhr ihn auf Russisch an: „Sag jetzt irgendwas auf Deutsch, Du … !“ Es war ironischerweise eine dieser Situationen, in der ihre Schimpfwörter absolut angemessen waren und ihr Ziel nicht verfehlten. Die Tränen schossen aus den Augen meines Opas und mit zitternder Stimme sagte er plötzlich:

„Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden …“

Es gehört zu den großen zivilisatorischen Errungenschaften dieses Landes, dass sich ein zufällig ausgewählter Beamter oder eine Beamtin beim Anblick eines weinenden alten Herren emotional überfordert fühlt und ihn erlöst. Opa Anton musste nichts weiter sagen. Der Haken fand seinen Weg ins Kästchen. Alles war gut.

Ich weiß bis heute nicht, woher dieses Gebet plötzlich kam. Vielleicht hatte er es als Kind in der Ukraine gelernt. Vielleicht hatte er neben dem Sprachführer auch eine Bibel aufgetrieben. Vielleicht brachte es meine Oma ihm bei. Wie dem auch sein, mit dem Vater unser bestand mein Opa seine Sprachprüfung. Er paukte noch lange danach seinen Sprachführer, hat aber die deutsche Sprache niemals erlernt. Er übernachtete nie in einem Hotel und war niemals in der Oper. Obwohl er Traktorfahrer war, hatte ihn die Eleganz der deutschen Autos nicht interessiert. Auch hatte er wenig übrig für die deutsche Architektur. Aber er ging gern spazieren im kleinen Vorort von Ulm, in dem er lebte, und schaute sich immer mit großem Interesse Bäume an, die so anders waren, als die, die er kannte.

Er und meine Oma waren nie auf einer Reise im Ausland und selbst das benachbarte Österreich haben sie niemals besucht. Sie nahmen aber an mehreren Kaffeefahrten teil, an Bus-Tagesausflügen zu benachbarten Sehenswürdigkeiten. Von diesen Busreisen brachten sie manchmal irgendwelche Heizdecken und Pfannen-Sets mit. Später wird mir meine Oma sagen, dass sie dabei wenigstens ein bisschen das Leben gesehen hat.

Opa Anton starb 2004. In den letzten Jahren seines Lebens war er bettlägerig und wurde hingebungsvoll von meiner Oma zuhause gepflegt, wobei sie sich großen Respekt ihres Hausarztes und der gelegentlich vorbeischauenden Pfleger verdiente. Der Geist von Opa Anton erschlaffte mit seinem Körper und die letzten Jahre wanderte er allein in den Labyrinthen seiner Erinnerung. An seinen hellen Tagen rief er immer nach Emma.

Oma Emma wurde immer mehr von ihren Beinen im Stich gelassen. In den letzten Jahren konnte sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Sie wurde 94 Jahre alt. Zum Glück lebte sie lange genug, um noch mein Interesse an ihren Geschichten zu erleben. Vieles von dem, was ich über sie und meinen Opa weiß, weiß ich aus unseren langen Gesprächen. Als sie 2019 starb, trauerten ihre fünf Enkel und sechs Urenkel um sie. Die, die an ihrem Krankenbett zuletzt standen, verwechselten wie die meisten Deutschen den Respekt vor dem Tod mit der Angst vor der christlichen Moral, die im 21. Jahrhundert immer noch Erlösung predigte, aber den Sterbenden die Erlösung verwehrte. Meine Oma starb sehr qualvoll, und wir konnten ihr nicht helfen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Alle Geschichten verwaschen, verwelken, zerschmelzen

Alle sterben. Alle Geschichten verwaschen, verwelken, zerschmelzen. Am Ende wird jeder von uns zu einem Bindestrich zwischen zwei Jahreszahlen und wenn wir Glück haben, steht dieser Bindestrich nicht irgendwo an einem sibirischen Bahnhof in Stein gemeißelt. Wir stellen Steine an Friedhöfen auf in der blinden Hoffnung, sie mögen dauern. Werden sie nicht. Selbst die steinernen Bindestriche verschwinden mit der Zeit und mit ihnen die Geschichten, die sie einschließen. Und das einzig wirksame, was uns Menschen bislang dagegen eingefallen ist, ist, diese Geschichten einander zu erzählen.

Ich wollte zu Beginn nur ein paar Absätze über das Vater unser und meinen Opa schreiben, stolperte dann in die Familiengeschichte hinein und schaffe es erst jetzt, mich daraus zu befreien. Es tut mir leid, dass es so lang und so kurz, so umfassend und so lückenhaft, so prosaisch und so pathetisch wurde. Ich hätte es wahrscheinlich anders erzählen müssen. Aber was ich als eine Anekdote begann, wollte ich schließlich als eine deutsche Geschichte beenden. Vielleicht nicht die typische deutsche Geschichte, aber doch auch eine. Und wenn Ihnen das nicht deutsch genug ist, dann habe ich Ihnen nur eins zu sagen:

„Wecken Sie mich bitte um acht Uhr auf.“

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)