Der russische Publizist und Kritiker des Zarenregimes Alexander Herzen schrieb 1859 in sarkastischem Tonfall: „Auf dem Thron waren Deutsche, neben dem Thron – Deutsche, die Feldherren – Deutsche, die Außenminister – Deutsche, die Bäcker – Deutsche, die Apotheker – Deutsche, überall Deutsche …“ 📖

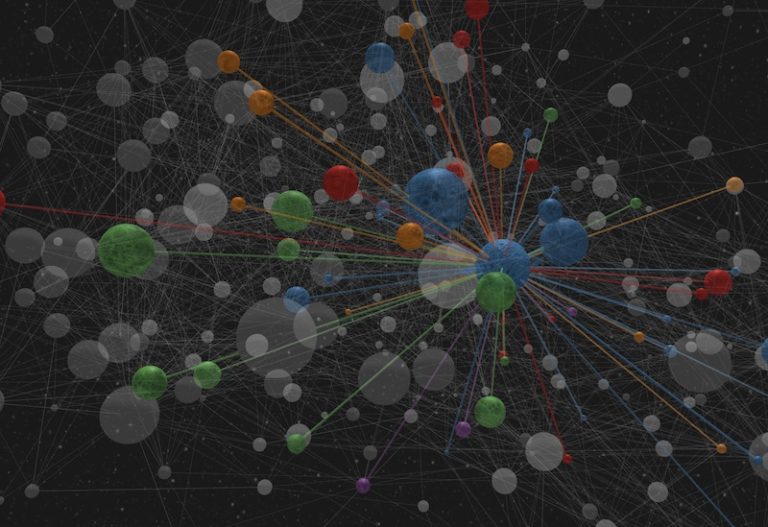

Auch wenn Herzen – selbst Sohn einer Deutschen aus Stuttgart – hier eine Art „deutschen Klüngel“ suggeriert: Die Bäcker, Minister und Feldherren, die Kolonisten, Adeligen und Unternehmer aus deutschsprachigen Ländern hatten ganz unterschiedliche Beweggründe zu ganz unterschiedlichen Zeiten ins Russische Reich geführt. Die verschiedenen sozialen Gruppen von Deutschen hatten lange kaum etwas gemeinsam und sie waren nicht vernetzt, bis sich viele von ihnen ab dem späten 19. Jahrhundert zunehmend unter einer Kollektividentität wiederfanden – die ihnen zunächst vor allem von Außen zugeschrieben wurde.

Die Handelsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland begannen schon zur Zeit der Hanse. Deutsche Kaufleute eröffneten ihre Vertretungen traditionsgemäß in der alten Handelsstadt Nowgorod . Mit Beginn der Moskauer Periode der russischen Geschichte verlagerte sich das Zentrum der ausländischen Kaufleute im 14. und 15. Jahrhundert von Nowgorod in die neue Hauptstadt der russischen Länder ‒ nach Moskau. 📖 Die Moskauer Großfürsten und Zaren erkannten die Notwendigkeit, ausländische Spezialisten für die Modernisierung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens anzuwerben, vor allem aber für die Schaffung einer Armee nach europäischem Vorbild. 📖 Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert entwickelten sich die kulturellen Kontakte zwischen dem Moskauer Staat und den deutschen Ländern auf den unterschiedlichsten Gebieten wie Militärwesen, Medizin oder Buchdruck. Im 16. und 17. Jahrhundert stieg die Zahl der in russischen Diensten stehenden Deutschen auf mehrere Tausend an. 📖

Ein einzigartiger Ort des Zusammenwirkens der russischen und deutschen Kultur war Moskau, wo am Ende des 16. Jahrhunderts in Gestalt der „Deutschen Vorstadt“ eine kompakte Ausländersiedlung entstand. 📖 Sie diente als Einfallstor für westliche Strömungen nach Russland und erlebte zu Beginn der Reformen Peters des Großen eine Periode des Aufschwungs. Es waren deutsche Offiziere, die die ersten Petrinischen Regimenter – das Preobrashenski und das Semjonowski Regiment ausbildeten. 📖 Auch die Bevölkerung der Deutschen Vorstadt setzte sich mehrheitlich aus Militärpersonal zusammen. Die übrigen Einwohner waren Handwerker wie Waffen- und Goldschmiede, Ärzte und Apotheker sowie Unternehmer – Kaufleute und Besitzer von Manufakturen. Die Kompaktheit der Siedlung und ihre relative Autonomie förderte die Aufrechterhaltung der traditionellen Lebensweise, der sprachlichen Umgebung und der religiösen Bräuche der „Moskauer Deutschen“, wie die Bewohner der Vorstadt genannt wurden.

Der Umzug des Zarenhofs in das 1703 gegründete Sankt Petersburg veranlasste viele in russischen Diensten stehende Deutsche, ebenfalls in die neue Hauptstadt zu gehen. 📖 Dazu trugen auch die staatliche Politik der Intensivierung der diplomatischen Beziehungen mit deutschen Fürstentümern bei sowie die dynastischen Beziehungen zwischen dem russischen kaiserlichen Hof und den deutschen Fürstenhäusern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten im Russischen Reich bereits rund 400.000 städtische Deutsche, davon 40.000 in Sankt Petersburg und 20.000 in Moskau. 📖

Im Jahr 1763 erließ Zarin Katharina die Große – eine Deutsche auf dem russischen Thron – das „Manifest über die den ausländischen Einwanderern zu gewährenden Vorteile und Privilegien“ 📖 . Damit forderte sie aus deutschen Ländern kommende Auswanderer, vor allem Bauern, auf, in den noch nicht erschlossenen Gebieten an der Wolga und im Schwarzmeergebiet zu siedeln. Zwischen 1764 und 1772 entschieden sich fast 30.000 aus deutschen Fürstentümern stammende Siedler für die Auswanderung ins Russische Reich. 📖 Als Anhänger einer der ältesten Freikirchen, die in den 1530er Jahren in den Niederlanden entstand, siedelten sich ab 1789 auch Mennoniten auf Einladung Katharinas der Großen in Russland an. Anreiz für diese Übersiedlung war neben zahlreichen anderen sozioökonomischen Privilegien und Vergünstigungen nicht zuletzt die Befreiung vom Kriegsdienst.

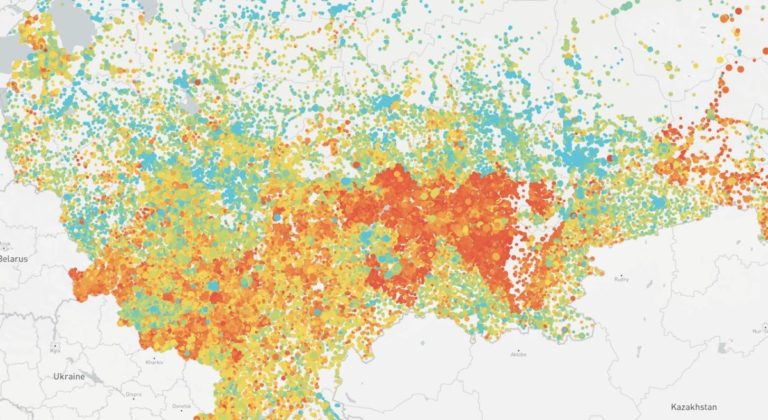

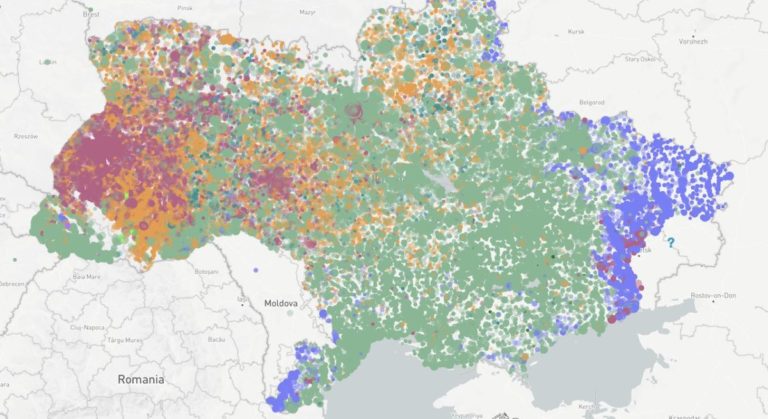

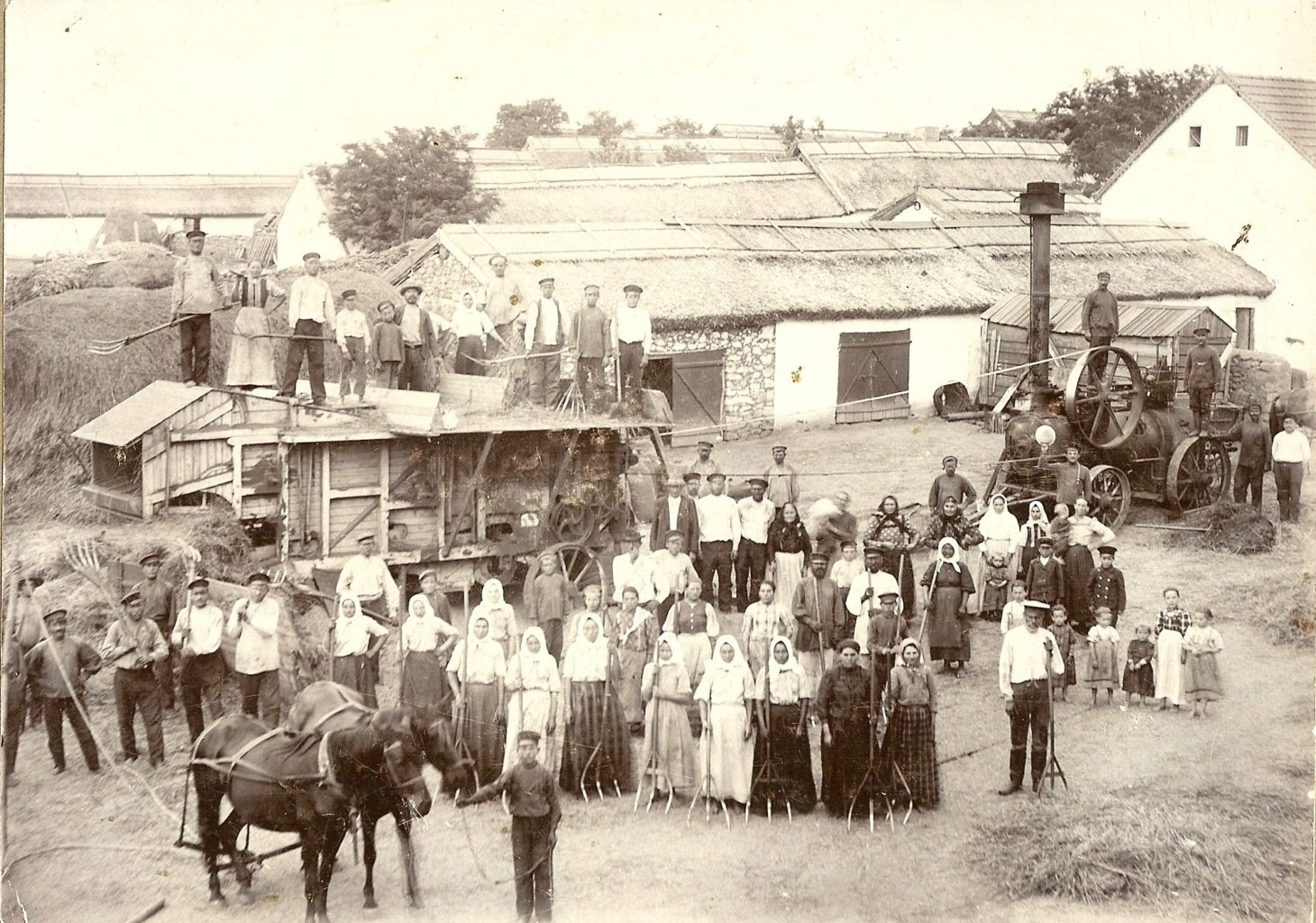

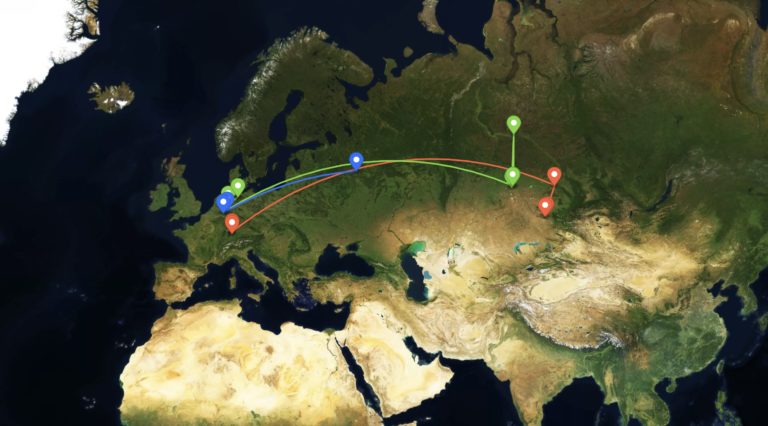

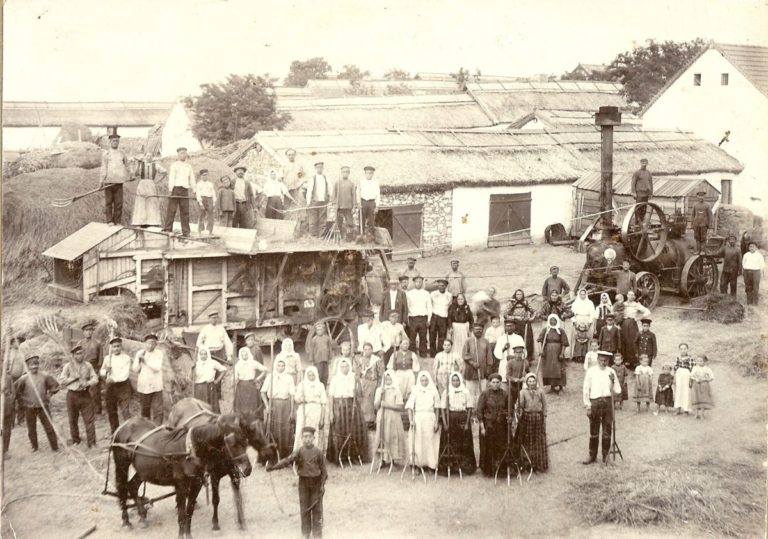

Die deutschen Kolonisten blieben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine besondere rechtliche und soziale Gruppe, die gegenüber der Mehrheit der ostslawischen Bauern privilegiert war. Der umfangreichere Landbesitz, die Steuerprivilegien, die Befreiung vom Militärdienst und die Selbstverwaltung führten dazu, dass die deutschen Kolonisten wirtschaftlich deutlich besser gestellt waren als ihre russischen oder ukrainischen Nachbarn. 📖 Alexander I. setzte mit seinem Einladungsdekret von 1804 den Einwandererstrom ins Schwarzmeergebiet und in den Kaukasus erneut in Gang. Später wurden die deutschen Kolonisten im Russischen Reich nach ihren jeweiligen Siedlungsgebieten Wolgadeutsche, Schwarzmeerdeutsche, Kaukasusdeutsche, Bessarabiendeutsche, Wolhyniendeutsche oder Sibiriendeutsche genannt. 📖

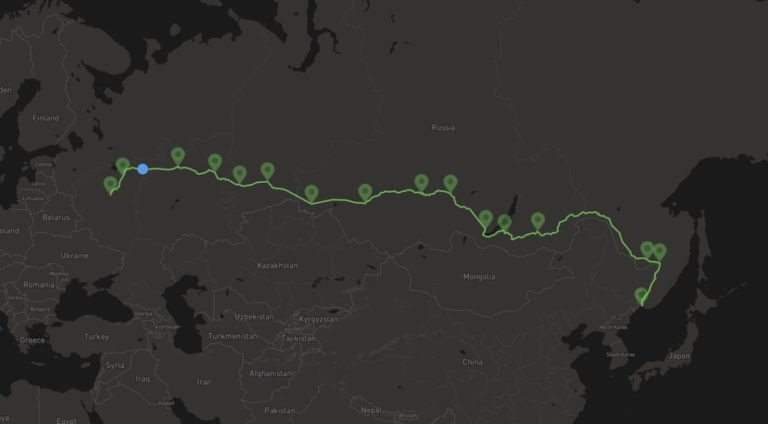

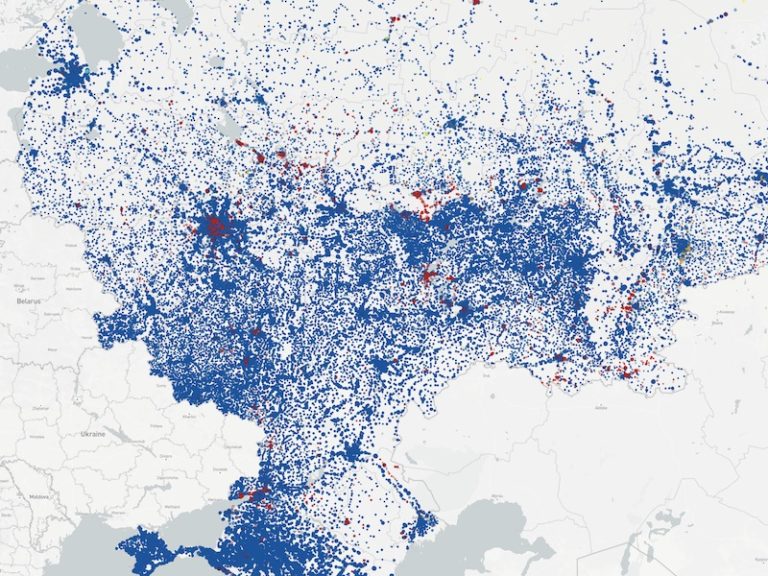

Neuen Anreiz für Deutsche, nach Russland auszuwandern, bot die Epoche der Napoleonischen Kriege . Aus den durch die Kriege verwüsteten deutschen Fürstentümern kamen tausende junge, tatkräftige Menschen in das befreundete Reich, in der Hoffnung, in Russland eine Karriere im Handel, im Militär oder in der Wissenschaft zu machen. Nach Angaben der Allrussischen Volkszählung von 1897 lebten 1,8 Millionen Deutsche innerhalb der Grenzen des Russischen Reiches, bei denen es sich in der Mehrzahl (1,4 Millionen) um Kolonisten, also Nachfahren deutscher Bauern handelte. 📖 Sie wohnten in mehr als 3000 deutschen Siedlungen in verschiedenen Regionen des Landes. 📖

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war auch der Typ des deutschen Kaufmanns und Industriellen in der russischen Gesellschaft sehr bekannt. So kannte fast jeder in Russland die berühmte deutsche Fabrik für Konfekt, Schokolade und Teegebäck in Moskau mit dem Namen Einem, die heute Roter Oktober heißt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts exportierte die Firma nach Persien, China und in den Nahen Osten. Wie der Gründer dieses Moskauer Schokoladenimperiums Ferdinand Theodor von Einem (1826–1876) waren Anfang des 20. Jahrhunderts etwa 12.000 Russlanddeutsche unternehmerisch tätig und repräsentierten eine einflussreiche Gruppe in der Geschäftswelt der wichtigsten Wirtschaftsregionen Russlands. 📖

Unter den deutschen Einwanderern gab es Menschen mit verschiedenen Berufen – eine qualifizierte Arbeiterschaft und Handwerksmeister, Dienstleute, Pädagogen und Hauslehrer, Inhaber von Theatern und Vergnügungseinrichtungen. Worüber aber definierten so viele unterschiedliche soziale Gruppen ihr Deutschsein?

Eine besondere Rolle bei der Aufrechterhaltung der deutschen Identität in Russland kam den Kirchen zu. Der Gottesdienst in den lutherischen und katholischen Kirchen sowie in den Gebetshäusern der Mennoniten wurde in deutscher Sprache gehalten; die Kirchen unterhielten Schulen unterschiedlichen Typs, die Deutsch als Unterrichtssprache hatten und Kindern aller Nationalitäten und Konfessionen offen standen.

Im Unterschied zu den meisten anderen Nationalitäten, bei denen die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Religion eine der Hauptkomponenten ihrer nationalen Identität darstellte, bestand eines der charakteristischen Merkmale der Russlanddeutschen in ihrer Polykonfessionalität. Wenn sich auch sagen lässt, dass Lutheraner unter den in Russland lebenden Deutschen im Vergleich zu Katholiken überproportional stark vertreten waren.

Dies lässt sich auf eine Reihe historischer Gründe zurückführen 📖 : Zum einen machte allein schon die Entstehung des Protestantismus aus der Opposition gegen den Katholizismus heraus diesen zu einem potentiellen Verbündeten der Orthodoxie. Zum anderen nahm das Luthertum auch unter den anderen protestantischen Konfessionen eine Sonderstellung ein und genoss eine gewisse Protektion von Seiten der Regierung. Dies wiederum ließ sich über den Gegensatz zum Katholizismus hinaus zum einen auf die Zugehörigkeit einiger Mitglieder der Zarenfamilie (bis zu ihrem Übertritt zur Orthodoxie) zum Luthertum, zum anderen auf dessen starke Verbreitung in den Baltischen Provinzen des Reiches zurückführen.

Es darf nicht vergessen werden, dass gerade die Deutschbalten seit der Regierungszeit Peters des Großen eine wichtige Rolle bei der Modernisierung des russischen Verwaltungssystems spielten. So machten die Deutschbalten Mitte des 19. Jahrhunderts nicht einmal vier Prozent aller Beamten im Russischen Staat aus, doch immerhin zwölf von 113 Mitgliedern des regierenden Senats, neun der 55 Mitglieder des Reichsrats und neun von 48 Gouverneuren. Der Anteil der Deutschbalten an der russischen militärischen Elite lag noch höher: So waren etwa im April 1914 mehr als 20 Prozent der über 1500 russischen Generäle deutschbaltischer Herkunft. Nicht weniger als 15 Prozent der Offiziere der fünf höchsten Ränge hatten ebenfalls deutschbaltische Wurzeln. Ein Drittel der Kommandoposten in der russischen Garde war mit Deutschen (in ihrer Mehrheit Deutschbalten) besetzt. Selbst vier von elf Atamanen der Militär-Kosaken, vom Kriegsminister persönlich berufen, waren Deutsche. 📖

Die Deutschen in Russland lebten also gleichzeitig in zwei Welten – sie bildeten einen unabdingbaren Teil sowohl der deutschen, als auch der russischen Geschichte und Kultur. Dabei entstand in den einzelnen Gruppen der Russlanddeutschen eine besondere Lebensweise, die einerseits von Akkulturation geprägt war und andererseits von dem Bemühen, die eigene Identität zu bewahren.

Trotz ihrer engen und vielfältigen Kontakte mit der russischen Bevölkerung konnten die deutschsprachigen Einwohner Russlands mehrere Jahrhunderte hindurch in Kirchen, Schulen und Vereinen ihre Sprache, Konfessionen, kulturellen Traditionen, Fertigkeiten und Gebräuche bewahren und pflegen.

Am markantesten zeigte sich diese Eigenständigkeit der Deutschen allerdings im ländlichen Raum, wo sie über Jahrhunderte mehr oder weniger abgeschlossen siedelten. Sie waren im besten Sinne des Wortes Reisende zweier Welten – der russischen, in der sie lebten, und der deutschen, aus der sie stammten.

Diese hybride und binäre Identität wurde den Deutschen in Russland erst im Laufe der Zeit zunehmend abgesprochen – und durch homogenisierende und essentialistisch begriffene Identitätsangebote ersetzt.

Während der Nationalisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Debatten über die Kolonisten an der Wolga und in Wolhynien pauschal als „deutsche Frage“ verhandelt. Zunehmend nationalistische Töne standen dabei immer in Wechselwirkung mit den Ereignissen in den deutschsprachigen Ländern selbst, etwa der Entstehung des Deutschen Reiches 1871.

Während des Ersten Weltkriegs wurde die kulturelle Binarität der Deutschen in Russland weiter von Außen in Frage gestellt, als man die Vorstellung kulturell-historischer Gemeinsamkeiten durch die Forderung nach staatlichem Patriotismus zu ersetzen suchte – hier wie dort.

Unmittelbar nach Ausbruch der Kriegshandlungen 1914 stellten die russischen Behörden die auf ihrem Territorium lebende deutsche Bevölkerung unter besondere Kontrolle. 📖 Die antideutschen Kampagnen beschränkten sich nicht nur auf politische Repressionen, sondern schlossen auch Sprache und Religion betreffende Diskriminierungen sowie ein faktisches Verbot kulturell-aufklärerischer und ökonomischer Aktivitäten und Enteignungen nach nationalen Kriterien ein. 📖 Die Maßnahmen richteten sich nicht nur gegen Staatsbürger der verfeindeten Staaten Deutschland und Österreich-Ungarn, sondern auch gegen deutschstämmige russische Staatsangehörige. 📖

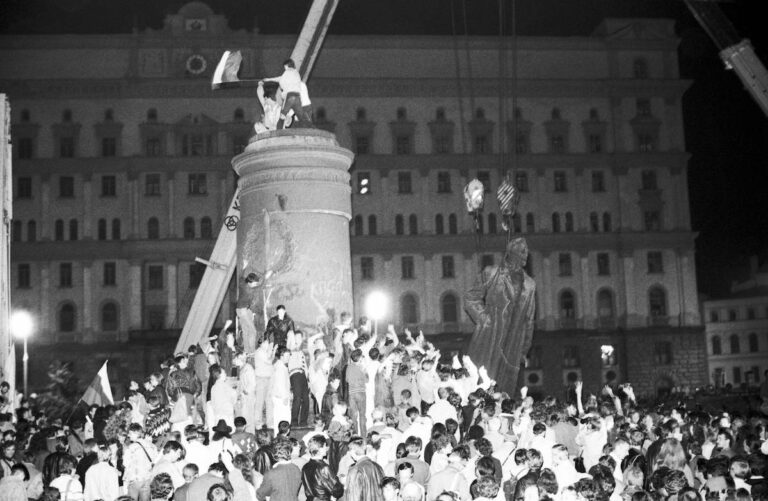

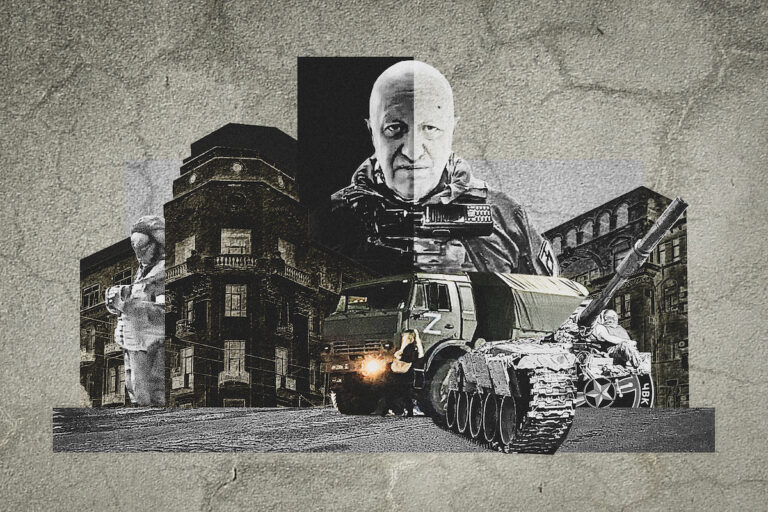

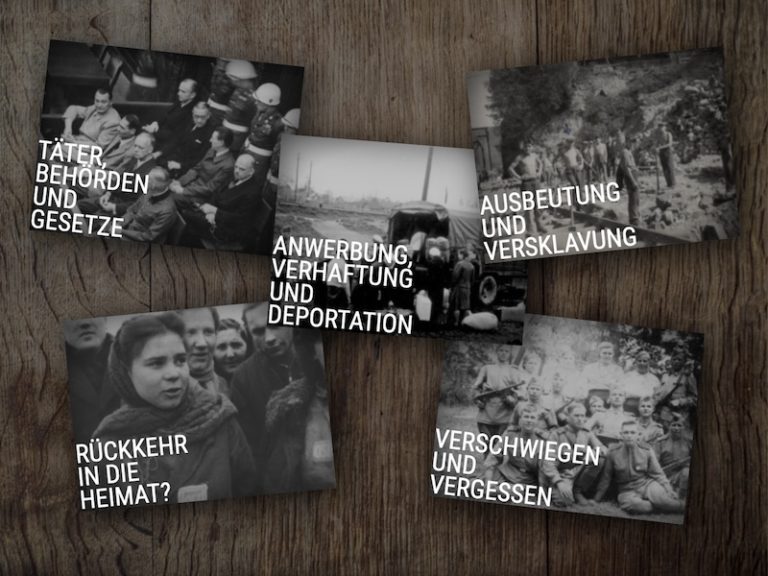

Die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki schließlich erfasste die deutschsprachigen Gruppen ungeachtet ihrer sozialen, dialektalen oder konfessionellen Unterschiede einheitlich als nemcy (Deutsche). Was zunächst wie eine affirmative action für die deutschsprachige Bevölkerung in Russland wirkte – etwa durch Errichtung der Autonomen Wolgarepublik 1924 –, zeigte bald seine Kehrseite: Mit Beginn des Krieges gegen Deutschland 1941 wurden Hunderttausende Deutsche pauschal als „Verräter“ verurteilt und aus ihren Wohnorten nach Sibirien, Kasachstan und Mittelasien deportiert. 📖

Diese Tragödie ist zu einem gemeinsamen Schicksal der Russlanddeutschen geworden, einem neuen Ausgangspunkt in der Geschichte und im Selbstbewusstsein eines ganzen Volkes. Deportation und Zwangsarbeitsregime (trudarmija ) haben die Russlanddeutschen umwälzenden und einschneidenden sozialen Veränderungen unterworfen. 📖 Erst in den Deportationsgebieten bildete sich der Typus des „Russlanddeutschen“ im eigentlichen Wortsinn heraus, da aus verschiedenen Regionen des Landes stammende städtische Deutsche und ländliche Kolonisten in den Arbeitslagern und Sondersiedlungen zusammengeworfen und gemischt wurden. Erst hier wurde die gemeinsame Identität der entrechteten deutschen Minderheit entwickelt, die gemäß der stalinistischen Propaganda unabhängig von Wohnort, sozialem Status, religiöser Zugehörigkeit und sogar Zugehörigkeit zu Partei oder Komsomol zur „Fünften Kolonne “ Hitlers gezählt wurde. 📖

Der Begriff der „Volksgruppe“, der aus den völkisch-nationalen Diskursen der 1930er und 1940er Jahren rührt, sollte daher auch in Bezug auf die Russlanddeutschen heute vermieden werden: Die essentialistische Vorstellung von einer vermeintlich homogenen Gruppe wird den vielfältigen und hybriden Identitäten der Russlanddeutschen nicht gerecht – weder in ihrer Geschichte noch in der Gegenwart. 📖

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)